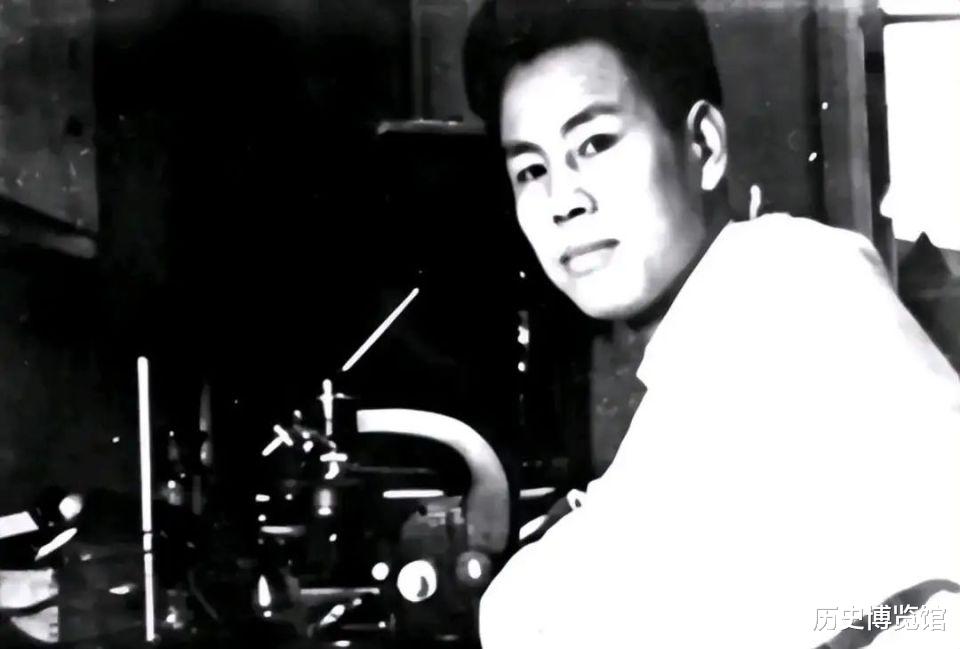

毛岸青比他的哥哥仅小一岁,是毛主席与杨开慧的第二个孩子。

因为他的身体一向不好,所以毛岸英去朝鲜之前,特地嘱咐妻子要照顾好这位曾经相依为命的弟弟。然而,在毛岸英牺牲在朝鲜之后,毛岸青的病情又加重了。

那是在一次给毛主席检查完身体之后,王鹤滨正准备离去,毛主席却把王鹤滨叫住了,他带着苦闷的心情把一大封信交给了王鹤滨,并用低沉的嗓音说:“王医生,你拿去研究分析吧。”

王鹤滨接过厚厚一叠信,信封上用铅笔横批着:“鹤滨同志阅”。

当王鹤滨回到宿舍后,他从里面抽出一封信来,是毛岸青写给父亲的信。

信中详细描述了他的思想活动,讲述了一个小家伙总是在他脑海里捣乱,他时而与那个小家伙作斗争,又时而与其和好,说说笑笑的。

从信纸被揉搓的程度来看,说明毛主席已经反反复复地看了很多遍了。王鹤滨阅读着这一封封信,心情逐渐变得沉重起来,有一种巨大的压抑感压迫着他的胸口,令他呼吸困难。

他不由地流下了眼泪,把视线都变得模糊了。毛主席是多么不幸啊!长子在抗美援朝的战场上刚刚牺牲没多久,次子的疾病又更加严重了。

根据王鹤滨的回忆录记载,毛岸青的病是因为当时一位有名的俄文笔译家剽窃了他的文章,贪污了他的稿酬,使他遭受了巨大的打击,把他气垮了。

同时,因为他在年幼的时候,生活极其悲苦,母亲被反动派给杀害了,父亲转战井冈山,地下党组织遭到破坏。

他和哥哥岸英、弟弟岸龙流浪在上海街头,遭人白眼,受人欺辱,甚至被统治阶级的走狗辱骂、踢打,饥寒交迫下,他幼小的心灵遭到了极大的摧残,这也是一个原因。

后来,毛岸青和哥哥毛岸英被送到了苏联,可惜毛主席的第三个儿子毛岸龙因为年龄太小而失踪了。在苏联生活一段时间后,贺子珍也来到了苏联,不久妹妹娇娇(李敏)也被送到苏联,他们生活在一起生活,难得过了一阵子好日子。

但是不久德国法西斯入侵苏联,苏联的卫国战争爆发。在物资匮乏、食物短缺的情况下,本来就分配不到多少食物,毛岸青还常常把配给证给弄丢,只好从母亲和妹妹那里分第一点粮食吃。

有一次,王鹤滨来到卫士们的值班室,毛岸青正在与几位卫士说笑:“你们说,毛主席伟大,我是他儿子,伟不伟大?”

几位年轻的卫士听后哈哈大笑,但是作为医生,这种病态的话令王鹤滨的心情非常沉痛。

毛岸青见到王鹤滨来了就高兴地说:“王医生,你对我最好,为什么别人对我都不说真心话?”

王鹤滨并没有回答他的提问,而是简单问了下他的工作和生活的状况,他当时还能清楚地回答上来。

可是,没有过多久,他的病情愈发严重,只能请专门的人来照看。有时,毛岸青在中南海的岸边马路散步时,总是突然往水里跳,必须有两个小伙子在旁边拉着,才能阻止他。

王鹤滨问他:“岸青同志,你怎么安定不下来呀!你要控制自己才好!怎么能往水里跳啊?”

“就是脑子里的那个小家伙作怪,他老是对我说:‘跳水里去!跳水里去……’我没办法摆脱他,可那个小家伙有时也好,对我有说有笑,没有他我也感到寂寞,又离不开他。”

毛岸青的回答非常认真,说完之后,他又侧着耳朵,眼神固定在一个地方,把王鹤滨晾在一边,像是在听另一个人说话。

等再过一段时间,毛岸青的病情更加恶化了,他见到熟人也不理不睬,目光非常冷漠,就像是对待陌生人。这是他脑子中的那个小家伙已经完全占据了他的大脑,他成为了另一个人。

在一次王鹤滨的诊断之后,毛主席关心地问他:“王医生,岸青的病情怎么样了?”,低沉的语调,饱含着他对次子深深的情感。

王鹤滨说:“他的病情越来越严重了。”

“那怎么办?”毛主席忧虑又关切地问。

“必须送医院治疗!”王鹤滨果断地说。

毛主席听后,沉思了片刻,然后像是自言自言又像跟王鹤滨商量地说道:“岸青需要住院治疗,去哪里好呢?”

“我本来不愿意因为自己的孩子有病去麻烦苏联政府。”

“我再考虑一下……”

说完,毛主席点上了一支烟,深深地抽了一口,又陷入了沉思,他的视线茫然地看着前方。王鹤滨知道,他该离开了,留给毛主席一个安静的、独自的思考环境。

最终的结果,毛主席还是把自己唯一还在身边的儿子送到了苏联就医。杨开慧烈士留给毛主席的三个儿子,一位已经牺牲,一位失踪了,这唯一的儿子是毛主席对发妻最后的留念。

1954年11月,王鹤滨前往苏联留学,他刚到达莫斯科就找到大使馆,让他们派一位同志带他去见毛岸青。

他们来到医院,值班医生简单向他讲述了毛岸青的情况。随后,医生把王鹤滨带到了毛岸青的病房。

医生向毛岸青说:“郭良(毛岸青在苏联的化名),你的中国朋友来看你来了。”

说完,苏联医生用了一个请的手势,对王鹤滨说:“你们谈谈吧,他近来的病情还算稳定,他有时还听从脑子里小家伙的指挥,他不愿意见人时,就躲在床底下藏了起来……”说罢,向王鹤滨说了一声“再见”,就离去了。

毛岸青正坐在凳子上拿着彩色铅笔画画,王鹤滨来到他的面前,说:“岸青同志,你还认识我吗?”

他抬起头来,淡淡地说:“认识,你是王医生。”说完,他拿着铅笔,一动不动地望着王鹤滨。

“我来苏联学习,特意来看你,你感觉怎么样?”

“好些,总有个小家伙在我脑子里捣乱,躲也躲不开,甩也甩不掉,没有他又觉得很寂寞。”

“你在做什么?”王鹤滨看着他在纸上画的图案,又看了看周围散了一地的纸片,上面画着的都是各种各样的花。

“我在学习画画,将来回国了给我父亲布置房间用。”毛岸青说完又开始努力地画着那准备给父亲装点房间的图案。

为父亲布置房间,这成为了毛岸青与病魔斗争的唯一力量。远在异国他乡治疗的孩子以一颗对父亲的孝心,拼尽全力地凝聚起精神,将对父亲的爱都表达在了他的绘画作品上,不禁令人潸然泪下。

告别前,王鹤滨对毛岸青说:“岸青同志,把你画的花寄给你的爸爸好吗?你也给你的爸爸写封信吧,把你的情况告诉他。”

毛岸青点了点头,又开始认真地画起来。他的作品完成后,他把画着许多小花朵的画交给了王鹤滨,叫王鹤滨转交给爸爸。

回到大使馆之后,王鹤滨将见到毛岸青的情况、他的病情写了封信寄给了毛主席,信里还附上了毛岸青画的那幅画。当毛主席收到信之后,看到儿子画的画,知道这画是为了给他老人家装点房间用的,这是多么大的宽慰啊!

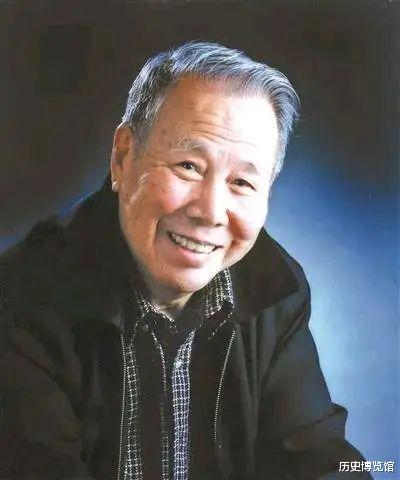

1958年,在苏联治疗多年的毛岸青终于回到了祖国,此时的他病情已经大为好转,住进了大连的疗养院。

得到消息的王鹤滨第一时间前去大连看望了他,与他同去的还有中央保健局局长史书翰和精神病专家沈渔村,三人为毛岸青进行了会诊,提出了进一步的医疗和疗养方案。

不久之后,毛岸青几乎完全康复,在毛主席的撮合下与邵华结婚。

长期以来,毛岸青和夫人邵华怀着对父亲毛泽东的深厚感情和对党的事业的忠诚,先后共同主编了纪念文集《我们爱韶山的红杜鹃》、大型纪实文学丛书《中国出了个毛泽东》,参与策划摄制了《杨开慧》等革命历史题材影视作品,在各种刊物上发表了几十篇纪念文章。

晚年的毛岸青关心国家大事,关注祖国统一,拥护改革开放,热心支持老少边穷地区建设,多次和邵华、儿子毛新宇重走长征路,到革命老区、工厂、农村调研,并以多种形式帮助失学儿童,支持创办了多个青少年爱国主义教育基地。

2007年3月23日4时20分,毛岸青在北京逝世,享年84岁。