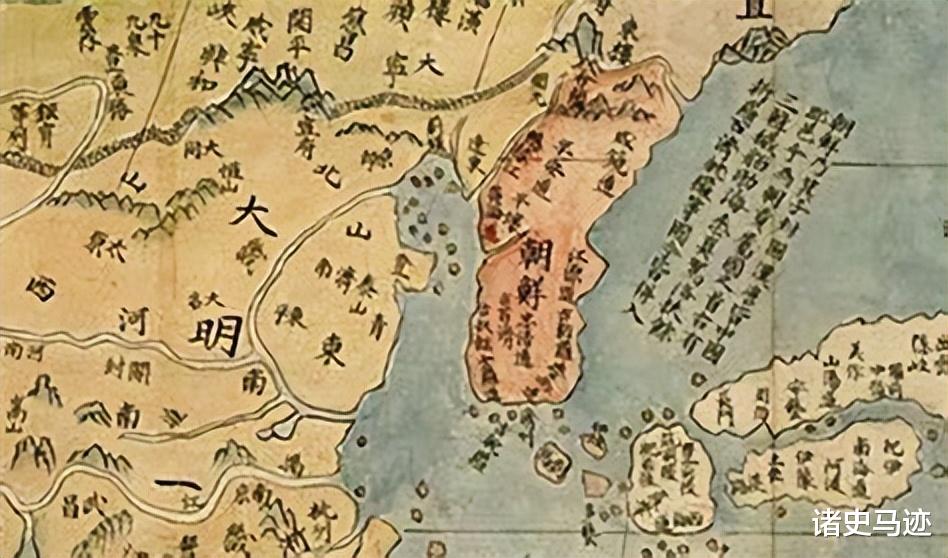

16世纪末的东亚正经历着剧变。1592年(万历二十年)4月,日本关白丰臣秀吉以“假道入明”为名,悍然发动对朝鲜的侵略战争。这场被朝鲜称为“壬辰倭乱”、日本称作“文禄庆长之役”的战争,本质上是东亚火器军事体系的一次全面碰撞。

明朝作为朝鲜的宗主国,在战争爆发七个月后正式出兵,开启了长达六年的“抗日援朝”战争,其规模之宏大、火器运用之密集,堪称16世纪全球最大规模的热兵器战争。

1. 日本的军事野心与技术准备

丰臣秀吉统一日本后,为转移国内矛盾,制定“大陆征服计划”:

陆军:组建15.8万人的远征军,其中铁炮(火绳枪)配备率达30%,远超同期欧洲军队。

海军:安宅船搭载“大筒”(仿葡萄牙佛郎机炮),九鬼嘉隆水军率先实现舰炮齐射战术。

后勤:在名护屋建立远征基地,储备火药2000吨(相当于明朝十年产量)。

2. 朝鲜的脆弱防务

朝鲜李朝两百年承平,武备松弛:

全国常备军仅8万,火器以老旧火筒为主,射程不足50步。

边防体系沿袭高丽旧制,平壤城墙高度仅两丈,难以抵御火炮轰击。

水军虽保有龟船,但多数战船未装备舰炮。

3. 明朝的战略误判与情报滞后

兵部尚书石星最初认为“倭奴跳梁,旬日可平”,仅派祖承训率辽东骑兵3000入朝。直至平壤失守、汉城陷落,明廷才意识到:

日军火器化程度远超预期,铁炮齐射可穿透明军锁子甲。

日军采用“三段击”战术(仿织田信长),火力持续性优于明军传统火铳阵列。

二、平壤攻坚战:佛郎机炮的破城艺术(1593年1月)1593年1月,李如松率4.3万明军跨过鸭绿江,首战目标锁定日军重兵驻守的平壤城。这场攻坚战成为检验明朝火器技术的试金石:

1. 攻城火器配置

大将军炮:从辽东调集12门,口径115毫米,射程500步(约750米),发射20斤实心弹。

佛郎机炮:车载中型炮80门,配备预装子铳,射速达每分钟1发。

火箭车:百虎齐奔箭车50辆,可同时发射100支火箭。

火攻器具:飞天喷筒300具,内装砒霜、硫磺等毒火。

2. 立体火力打击体系

李如松创造性地将火器分为四个打击层次:

1. 远程摧毁:大将军炮轰击七星门、普通门,实心弹击碎日军的木石防御工事。

2. 中程压制:佛郎机炮覆盖城墙垛口,压制小西行长部的铁炮队。

3. 近程焚烧:火箭车齐射点燃城内粮仓,引发连锁爆炸。

4. 特种破袭:夜不收队携带火雷炸毁牡丹峰日军炮兵阵地。

3. 破城时刻的火器交响

1月8日晨,明军发起总攻。大将军炮连续轰击两时辰,将七星门城墙轰塌十余丈。日军试图用沙袋堵缺口时,佛郎机炮改射散弹,“铅子如雨,倭寇持袋者皆碎首”。申时(下午3点),明军火器队突入城内,以毒火喷筒清剿巷战日军。此战歼敌1.1万,焚毁铁炮3800挺,明军伤亡不足两千,创下16世纪攻城战交换比纪录。

三、碧蹄馆遭遇战:火器与冷兵器的生死竞速(1593年1月27日)平壤大捷后,李如松轻骑冒进,在汉城北郊碧蹄馆遭遇立花宗茂部2.4万日军伏击。这场遭遇战暴露了明军火器体系的致命弱点:

1. 火器的环境局限性

当日大雨倾盆,明军火绳枪、火箭失效率高达70%。

日军铁炮采用防雨火药袋(涂蜡鹿皮包裹),射击持续性强于明军。

明军三眼铳在潮湿环境下频繁炸膛,反伤己方骑兵。

2. 战术体系的碰撞

日军“钓野伏”:立花宗茂以铁炮队诱敌,待明军追击至泥泞河谷,伏兵四起实施包围。

明军“车骑协同”:李如松急令李宁率偏厢车组成环形车阵,佛郎机炮以干火药实施间歇射击,为骑兵重组赢得时间。

3. 冷兵器的绝地反击

当火器效能跌至谷底,查大受率3000辽东铁骑发起反冲锋:

第一波:投掷飞斧破日军阵型,史载“斧落处,倭盔裂脑迸”。

第二波:三眼铳抵近射击(尽管半数哑火),30步内贯穿具足铠。

第三波:狼牙棒近战,专砸日军铁炮手手指,“断指者哀嚎遍野”。

此战明军伤亡5600人,日军损失3800人,看似惨胜,实则迫使日军放弃汉城北撤。李如松从残损火器中悟出真理:“器可恃而不可尽恃”,开始调整战术。

四、露梁海战:火龙出水终结东亚海权争霸(1598年11月)战争最后阶段的露梁海战,见证了中朝联军对火器技术的创造性运用:

1. 明军水师的火器革新

火龙出水:多级火箭改进型,射程达300步,内藏毒火药片,专焚日军船帆。

子母船:小船载火药百斤,顺风撞敌舰后,船员点燃引信跳帮撤离。

鹰扬炮:轻型佛郎机炮上舰,射速比日军大筒快三倍。

2. 李舜臣的战术革命

朝鲜水军统制李舜臣将龟船改造为浮动炮台:

船首加装“天字铳筒”,发射30斤铁弹。

侧舷设置旋转炮架,实现左右120度射界覆盖。

甲板铺设湿沙,防日军火攻。

3. 火海焚舰的终极决战

11月19日黎明,中朝联军在露梁海峡设伏。当日军藤堂高虎舰队进入狭窄水道:

第一波:120枚火龙出水齐射,点燃先锋舰帆缆。

第二波:子母船突入敌阵,引爆13艘安宅船。

第三波:明军福船抵近百米,鹰扬炮发射链弹,横扫日军桅杆。

此战焚毁日军战舰450艘,歼敌1.3万,岛津义弘旗舰“日本丸”沉没时,船舱内未及发射的铁炮在高温中连环爆炸,“声如霹雳,火光彻夜不灭”。邓子龙、李舜臣壮烈殉国,但东亚海权就此奠定新格局。

五、技术遗产与历史回响万历朝鲜战争不仅重塑了东亚政治版图,更推动了火器技术的跨文明传播:

1. 明朝的火器升级

仿制鸟铳:俘获日军铁炮后,赵士祯改进为“鲁密铳”,射程增至200步。

炮兵建制:设立专业炮营,每营配大将军炮6门、佛郎机炮24门。

火药配方:采用朝鲜传来的“硝酸钾提纯法”,爆速提升20%。

2. 日本的军事反思

德川家康从败局中总结:

组建“铁炮百人队”,强化射击训练。

仿制明军火龙出水,发展出“早合”火箭。

在长崎设立“南蛮炮术馆”,吸收欧洲炮兵技术。

3. 朝鲜的国防觉醒

战后朝鲜设立“火器都监”,制造出“震天雷”大口径要塞炮,并在边境修筑棱堡式城防。1636年丙子胡乱时,汉城北门佛郎机炮齐射,竟使清军先锋“人马俱碎,不敢近城三日”。

当露梁海峡的硝烟散去,这场动用各类火器超过20万件、消耗火药8000吨的战争,留给后世的不只是战术革新。明朝通过此战确立的“佛郎机炮+车营”体系,成为17世纪东亚军事变革的模板;日本吸收战败教训,最终在江户时代完成火器技术的本土化;朝鲜则在夹缝中走出独特的防御道路。

这场跨越三国的大战,恰似一面棱镜,折射出火器时代初期东亚文明的碰撞与融合。而明朝虽胜,却因战争消耗白银2000万两,为王朝的最终崩溃埋下伏笔——当女真人的红夷大炮在辽东响起时,大明最后的火器优势,早已随邓子龙的战舰沉入露梁海底。