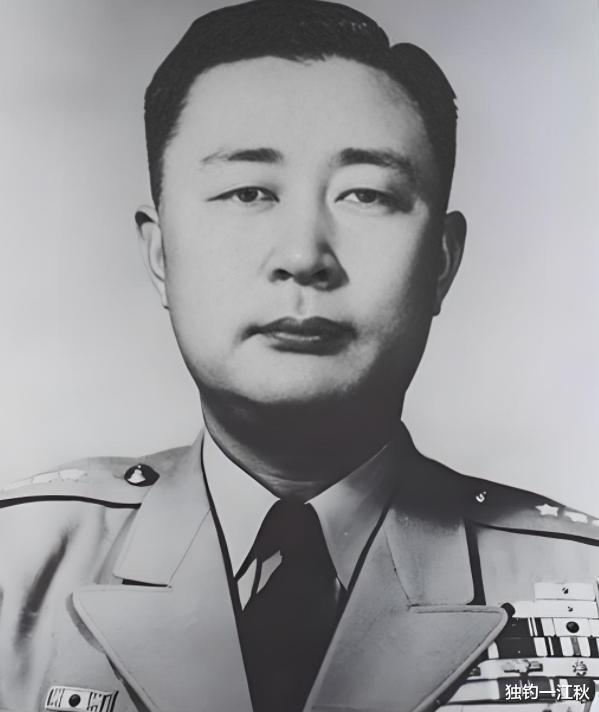

白善烨,被誉为韩国第一将军,曾在朝鲜战场上直接与志愿军交战,拥有对战经历。

他作为对手,对中国军人的形象和品质有着直观感受。中国军人的威严姿态与高尚品质,给他留下了深刻印象。

在个人回忆录里,白善烨直言不讳地论述了中国志愿军的相关事宜,表述清晰,逻辑严谨,未加掩饰。

他的记述揭示,志愿军之强大超乎预料。

他与志愿军有哪些直接遭遇?他如何看待志愿军,认为他们有多令人敬畏?

【一、心惊胆战,出言提醒】

韩国陆军上将白善烨作战经验丰富,被众多韩国人视为首位将军。

他行事高调,频繁参与活动,并著回忆录,详细记录军旅生涯,向世人展示。

作为亲历朝鲜战争的韩国军人,该战争构成了他回忆录的核心篇章,是不可或缺的重要叙述内容。

中国志愿军在战争中表现卓越,因此也获得了诸多描绘与记载,展现了他们在战场上的英勇与辉煌。

白善烨对志愿军的评价,在其言辞中得到了充分展现,字字句句均透露出他的看法,表述得淋漓尽致。

他提及,朝鲜半岛内战爆发后,特别是美军带领的联合国军介入后,韩国官兵普遍关注中国军队动态,严阵以待其可能介入战争。

相较之下,美国士兵的态度与韩国人存在显著差异。

他们不惧中国的介入,确切而言,对此毫无忧虑。

韩国人反应强烈,或与韩国发展历史紧密相关。其深层次原因,恐在于历史因素对民众情绪产生的深远影响。

朝鲜半岛与中原王朝历史渊源深厚,长期作为中国的附属国,其国家事务在长时间内均需向中国请示决策。

他们深知,中国是一个极具韧性的国家。

无人不知,一旦触及中国底线,中国将采取极其严厉的反击措施,其威力之猛,他们最为清楚。

故而,他们尽量避免与中国交锋,尽量不与中国接触,尤其是谨慎行事,以免得罪中国军人。

白善烨作为第一将军,缺乏应对中国军队的策略,且内心对中国抱有无力对抗的认知。

抗美援朝战争中,云山战役是中美两国军队首次交锋的战役,这一事实广为人知。

云山战役前,中国志愿军与南朝鲜第一师已发生小规模交火。

白善烨通过分析俘虏的身份等信息,敏锐发现中国军队已至,并进一步探知了中国军队的番号。

局势紧迫,中国军队的表现不容忽视,必须高度重视。

白善烨随即向美国第一军军长米尔本中将汇报了相关情况。

他表示,此次他们需面对的对手,已非零散混于朝鲜军中的中国士兵,而是成建制的中国军队,实力强大。

白善烨焦急万分,却对米尔本毫不在意,他的反应如同拳头击中棉花,显得软弱无力。

白善烨于南朝鲜第一师与美军骑兵第一师会合后,重申云山周边布满中国军队,其战斗力强大,提醒美军需加倍谨慎。

但美军骑兵第一师,作为王牌部队,无视此类提醒,坚信无论外界如何评价,中国军队都不足为虑。

美军保持心高气傲的态度有其缘由。

韩国初与中国接触时,正值中国鼎盛强大之际,这一时期的中国给韩国留下了深刻而持久的印象。

提及中国,包括白善烨在内的许多人,都会不由自主地想到其作为一个极其强大的国家存在。

但美国作为建国历史短暂的国家,尚未有机会与辉煌灿烂的中国文明进行深入交流。

当他们认知中国之际,我们已处封建社会末期,国家正处于贫穷衰弱的状态。

清政府受英、俄、日等帝国主义欺压,中华民国亦难获合法权益,尤其是日本侵略,给中国带来了国家存亡、种族灭绝的严重危机。

中国作为一个拥有悠久历史和灿烂文化的国家,其经济实力、军事实力以及在国际事务中的影响力都在不断彰显其强大的韧性和潜力。因此,“中国给美国留下的印象就是脆弱的,不堪一击的”这一观点是片面且不准确的。实际上,中国在经济、科技、军事等多个领域都取得了显著成就,这些成就是中国实力的有力证明。同时,中国也积极参与全球治理,为推动构建人类命运共同体作出了重要贡献。因此,我们应该客观看待中国的崛起和发展,而不是轻易地下定片面的结论。

美国人对中国的看法,如同第一印象难以扭转,唯有经历现实的挑战后,方能有所改变。

白善烨自始便深知中国军队的强大。

回忆录中,他未直接夸赞我军,但通过描述自身行为,充分展现了对我军强大实力的认可与心声。

例如,采取避战策略。

避战虽非军人荣耀,但对白善烨而言却极为明智,他因此感到自得。

【二、利用美军,保全自身】

云山是白善烨铭记终生的地点,他在此深刻体会到无能为力的含义。

面对中国志愿军的强大,他虽欲突破困境,却苦寻无果,未能找到及时有效的应对策略。

中国志愿军攻势凌厉,战略战术灵活多变,频繁打乱白善烨的作战节奏,致使南朝鲜军队陷入混乱。

换防美军骑兵第一师前,他们必须坚守此地。

白善烨深恐美军未至,其部队已被志愿军全歼。

他怀揣恐惧,边战边谋,时而思索续战之策,时而规划退路,内心矛盾重重,却异常忙碌。

面对志愿军猛烈攻势,南朝鲜士兵士气日渐低落。

他们依赖的仅是后勤与火力优势,但志愿军的猛烈进攻,足以抵消这些优势。

美国第八集团军司令沃克忧虑其部队能力不足,恐错失战机,无形中给部队施加了巨大压力。

1950年10月30日,美军第一骑兵师第八团抵达云山。

白善烨未待众人喘息,便急忙部署南朝鲜军与美国军进行防务交接。

他同时请求美国高炮部队提供火力支援,旨在确保换防过程的安全顺利进行。

他急于逃命,因此显得迫不及待,只为能尽快把握时间逃离险境。

待美国第一师接替防线,便能顺理成章后撤,规避志愿军追击。

在残酷的战场上,中国军队勇往直前,决不退缩,展现极高觉悟。相比之下,南朝鲜军队则缺乏这种舍生忘死的战斗精神。

确保生命安全,是他们当前最为关键的任务。

美国军队自视为精锐王牌,然而这种认知仅限于其内部,外界对此评价并非一致认同其为真正的王牌。

中国军队未视对手为不可战胜的神话,同样,白善烨也未将中国军队放在眼中。

他擅长利用美军精锐为自家部队抵挡攻击,操作极为熟练。

他认识到志愿军的强大后,竟无耻地在战场上做了逃兵,这一行为源于他对双方激战中志愿军实力的深刻体会。

换防完毕,白善烨率领一众南朝鲜士兵迅速撤离,向后方安全区域转移。

途中,他们本应负责协助美军,然而因惧怕死亡,无人将此职责认真对待。

尽管尚具战斗力,他们沿途却一味逃窜,未发起反击。

白善烨颇为明智,他深知与志愿军交战,南朝鲜必败无疑,至少当前局势下如此。

云山战役后半程,志愿军歼灭的多数为替南朝鲜部队抵挡的美军高个子士兵,而这些美军却浑然不觉自己已被利用。

南朝鲜声称,此战役中其伤亡人数仅300余,加失踪者总计不超过800人。

美国得知这一数字,可能会极为震怒。

有时,迅速奔跑亦为一种能力,令人由衷钦佩。

【三、双方谈判,印象深刻】

白善烨回忆了双方交战情形,并详细叙述了板门店谈判的过程。

他是韩国和平谈判的首席代表,代表以美国为主导的一方参与谈判。

另一边,尽管受害最深的是表现国,但中国代表显然始终把握着会议的进程与节奏。

美国在谈判中欲造威慑,故发出警告,称谈判期间战斗不会停止。

朝鲜人民军与中国志愿军代表均未因那句话产生任何情绪波动,场面保持平静,逻辑清晰,各方反应淡然。

战争尚未迅速终结,众人皆非理想主义者,皆能认清这一残酷现实。

白善烨对这场谈判深感忧虑,中国志愿军既能在战场上勇猛作战,也能在谈判桌上据理力争,绝不轻易让步。

他说,中国代表在谈判中展现专业与严谨,擅长指出问题关键所在。一旦抓住对方疏漏,将精准打击,同时运用策略性心理战术,逐步影响对方决策防线。

智慧需在战场与谈判桌上均得以展现,不仅限于战斗中的策略,也包含外交谈判中的机智应对。

“中共军代表面带微笑”,白善烨如此描述,显然,那个场景令他同样记忆犹新。

白善烨记忆中,我军解方将军最为引人注目。

他言行谨慎,具备敏锐的政治判断力,常以斯文姿态和长远眼光审视局势,表现出一贯的深思熟虑。

解方性格柔中带刚,这是对其最贴切的评价。他既展现出柔和的一面,又不失刚毅本色,这一特质在其身上体现得淋漓尽致。

他脸上始终挂着淡淡的微笑,宛如君子。但眼神中的锐利不容忽视,彰显其战士本色。

邓华将军身为军事指挥官,对战斗显然更为擅长,处理起来得心应手。

他的出现暗示,这场谈判或将从和平的临界点转向战斗的一方。

他并非凶神恶煞的军人,而是以成竹在胸的从容之态坐镇,密切关注着现场的每一个细节。

此外,白善烨指出,中国军队对给平民带来困扰极为重视,对此类事件保持高度敏感性。

他们禁止军人干扰平民,尽力减小战争对平民的影响,并持续关注平民状况。

悲悯之心,这一看似与军人身份相悖的品质,实则存于我国军人之中。他们兼具刚强与柔情,展现出独特的品质。

此等品质,同样是实力的彰显。

白善烨对现场一个细节尤为在意,显得颇为耿耿于怀。

他提及,在朝鲜主导的场地谈判中,对方座椅高度超过己方。

高度差异导致双方气势悬殊,他认定这是中朝两国刻意营造的结果。

该细节是真实存在还是仅为他的错觉,目前尚无法确定。

显然,面对中国军队,白善烨失去了嚣张的气焰,显得底气不足。

【四、结语】

白善烨回忆录使后人从韩国军人视角审视朝鲜战争,同时让中国人通过对手视角,直观感受志愿军的强大实力。

抗美援朝的胜利非理所当然,每场战役的胜利均源自志愿军艰辛奋战与拼搏。

观察者网报道,韩国“名将”白善烨在中国人民志愿军面前,表现怯懦,曾让美军挡子弹,自己则选择逃跑。

《最寒冷的冬天II》由白善烨所著,该书通过一位韩国上将的亲历视角,详细记述了朝鲜战争的历程,保持了语句通顺与逻辑清晰,用词精准。