1967年7月,毛主席突发奇想欲往武汉视察,中央领导干部随即纷纷劝其改变主意。

老战友们忧虑武汉局势混乱,担忧毛主席匆忙前往会遇到不测,发生意外。

望着众人忧虑的脸庞,毛主席朗声一笑,提议杨成武随行,足以确保安全无虞。

杨成武时任解放军代总参谋长,由他负责陪护,众人皆感心安。

毛主席抵达武汉不久后,该地便发生了突发事件。

毛主席一行人计划乘飞机自武汉转至上海,以确保行程万无一失。

抵达机场时,空军拒绝放行,杨成武严厉质问:“你们不认我这个代总长?”此情况背后的原因究竟为何?

【1.视察武汉】

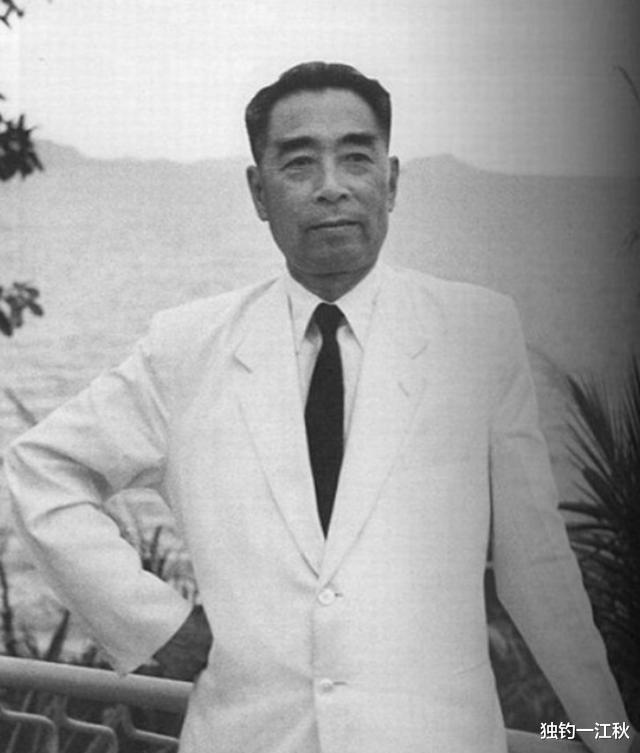

在毛主席出发前,周总理已隐约预感此行或许不会太过顺利。

他特地寻访杨成武,展开了一场真挚而深入的交谈,表达了自己的想法。

周总理对杨成武重申,确保毛主席安全为首要任务,任何时刻均不可懈怠,绝不容许有任何冒险行为。

周总理赋予杨成武一项任务:确保第一时间将毛主席的指示、训话及决定传达给中南海,不容延误。

杨成武牢记周总理的嘱咐,14日随毛主席乘车抵达武汉。

杨成武为确保毛主席行程顺畅,全面部署了水路、陆路及空中的安保措施。

毛主席所乘列车受重兵护卫,同时,飞机、巡艇及舰船均处于随时可执行任务的状态。

有人问,毛主席建国后多次视察武汉,为何此次安保异常严格?

这与当时政治大环境紧密相关,中央气氛日趋紧张,导致部分地方城市已出现小规模群众运动。

武汉,中部交通枢纽城市,率先受环境变化影响,市区内已显现出不安的情绪。

若发生意外情况,毛主席的人身安全将面临潜在风险。

杨成武此行作风稳健,行事极为谨慎,旨在将一切潜在的不稳定因素提前消除,确保万无一失。

武汉之行并不轻松,准备时间亦短,但毛主席有此行之理由。

从历史沿革与现实情况两方面看,毛主席对武汉的视察均显得及时且有利。

革命年代风起云涌,武汉是革命运动的核心,扮演着“大动脉”的关键角色。

众多英雄儿女于此奋战献身,毛泽东所言“星星之火可以燎原”的著名论断,正是在这片热土上诞生,激励着后人。

回顾历史,弘扬武汉美好精神有助于凝聚民心;立足当下,毛主席巡视武汉能加速稳定当地及中部大局。

因此,在火车尚未抵达终点时,毛主席便已作出决定。

落地后,首要任务是会见当地政军领导,包括谢富治、陈再道等人,进行交流。

谢、陈等人接获通知后,迅速行动,直奔毛主席将入住的“东湖宾馆”等候。

毛主席与谢、陈等人会面后,整体谈话氛围融洽。

毛主席指导当地领导工作,期间以幽默方式提及陈再道“寡言”的特点。

杨成武伴于毛主席身旁,心中喜悦。他认为此行武汉,已奠定良好开端。

【2.意外事件】

7月20日晚,意外发生,当地部分“斗争群众”未经许可,擅自闯入毛主席所在的“东湖宾馆”。

这群人旨在袭击谢富治,因杨成武严令保密行程,故他们未察觉毛主席亦在此处。

杨成武被喧闹惊醒,即刻意识到情况紧急,赶往毛主席处,建议立即转移。

起初,毛主席认为无需转移,但经深思熟虑当前形势后,他采纳了杨成武的转移建议。

杨成武迅速部署,确保毛主席及其随行人员连夜从武汉安全转移至上海。

事发突然,为速达上海,毛主席经思考后决定:此行乘坐飞机。

毛主席素来不喜空中飞行,常尽量规避,偏好选择坐火车作为交通方式。

事态紧急时,毛主席暂置个人习惯于不顾。

一行人迅速抵达空军机场,发现杨成武已备好的四架专机停候在此。

飞机即将启动时,机场地勤人员突然上前进行了阻拦。

他们未知毛主席抵汉,如同闯入的“斗争群众”,坚守常规,非得见到当地军区司令或空军负责人签字同意,方肯放行。

杨成武尝试与地勤人员沟通协商,但对方态度坚决,拒不妥协。

杨成武言语间怒气渐盛,严厉指出:“诸位是否已不再承认我为代总长?”

尴尬的是,现场全是地方空军基层人员,均不识中央代总参谋长。即便杨成武表明身份,也无人知晓,不起作用。

最终,毛主席亲自出面,令机场工作人员深感惊讶,随后一行人顺利登机离开。

【3.最终定性】

空军机场的小风波揭示了紧急转移行动的匆忙程度。这一事件清晰展现了行动之紧迫,无需多言,其仓促性已昭然若揭。

7月21日,尽管是临时行动,一行人仍顺利抵达上海,取得了良好成效。

毛主席入住虹桥宾馆后,边休息边详细回顾并分析那起突发事件。

7月20日武汉事件传至北京,反动派察觉到了借此大肆渲染的机会。

部分人拒绝承认此为意外,意图借此诋毁陈再道,指控他策划“事变”,玩弄阴谋。

毛主席在上海时,已精准预判了这些反动派的心思。

他在虹桥宾馆的主要职责是对武汉发生的事件进行性质判定。

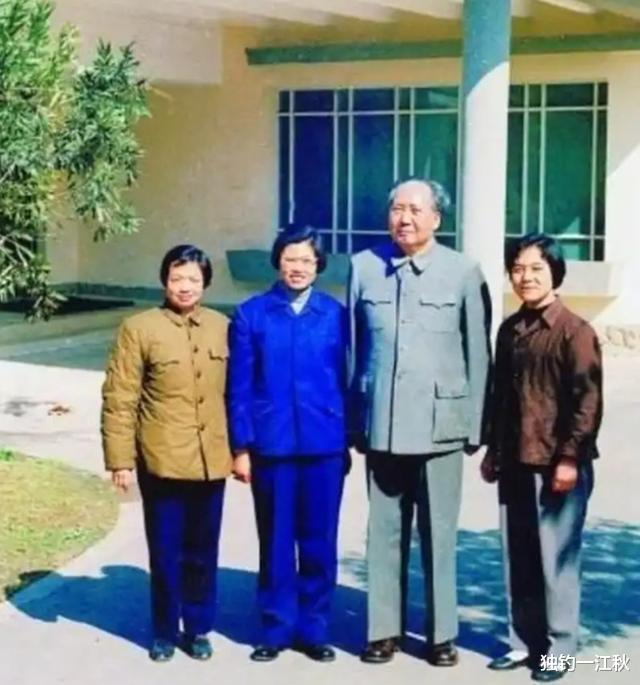

7月24日傍晚,毛主席与杨成武在宾馆院中散步,他们进行了一场至关重要的交谈,讨论重要事务。

毛主席直截了当问杨成武:“对陈再道的评价如何?”

杨成武向毛主席坦诚表示,建国后他与陈再道逐渐熟识,认为对方表现良好。

毛主席略作思索,再提一问:“依你看,他是否会反对我的意见?”

听闻问题,杨成武即刻察觉此事重大,非同寻常。

他深思熟虑后,委婉表达:“军中的老同志对主席深怀感情。”

毛主席闻言微笑,轻松言道:“若陈再道真有异动,我等恐难离武汉。”

陈再道身为老革命且为开国上将,深受毛主席信任。

杨成武的言论后,毛主席对武汉事态已有了明确判断。

不久后,杨成武携毛主席亲笔文件赴中南海,处理武汉事件后续事宜。

毛主席在文件中对陈再道采取了一种相对保留的态度,虽然要求他进行反思检查,但始终称呼他为“同志”,这体现了对其身份的尊重与信任。

称陈再道上将为“同志”,表明毛主席视此事为革命战友内部事务,与所谓的“事变”无关。

毛主席以智取胜,保护了陈再道,同时挫败反动派野心。武汉风波得以妥善解决。

周恩来提前抵达武汉,为毛泽东的到访做准备——金台资讯,2020年6月13日14时17分报道。

毛泽东1967年在武汉遭遇一次险情,该事件被人民网于2014年6月13日13时16分报道。