《——【·前言·】——》

1955年,张际春名字从授衔名单中消失,令人费解。身为二野“三号人物”,他乃刘伯承重要助手,却未获授衔,原因不明。

【生平概述:一个“平凡人”的不凡开端】

1900年冬,张际春生于湖南宜章一农民家庭,家境贫寒,土地匮乏,仅够维持生计。

父母寄予他厚望,期望他能通过读书扭转命运,将此视为改变家庭未来的关键途径。

他儿时勤勉向学,凭借父母节衣缩食,进入宜章县学堂。嗣后,成功考入湖南省立第三师范学校。

当时社会动荡,革命思潮在青年中初现。学校内,《新青年》等进步刊物备受青年学生追捧,成为他们竞相阅读的宝贵资料。

张际春思想渐趋激进,反感社会不公与旧礼教束缚。他自学不辍,还组织同学研讨时局,时而发表激昂演讲。

毕业后,他毅然返回家乡,担任小学教师。虽可安享平稳日子,却心系农民疾苦,难以释怀。

他课余时组织乡村青年农民学习文化,传播革命思想,坚信教育能改命运,但更关键的是消除社会不平等。

1926年,张际春加入中国共产党,随即引领宜章县农民成立协会,并领导他们反抗地主的压迫。

他迅速成长为当地农民运动的核心成员。入党后,生活充满危机,但他从未畏惧,始终勇往直前。

【革命时期贡献】

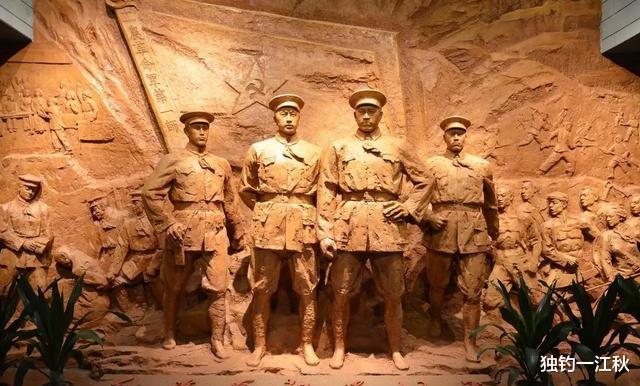

1928年,湘南起义发生,这是中共历史上一次关键的农民武装起义。张际春在此次起义中,担任了宜章地区的主要领导角色之一。

他负责动员农民组建起义队伍,并需解决武器与粮食的筹备问题。

起义前夕,张际春于煤油灯下召集村骨干,手持锄头土枪的农民在场。他严正宣告:明日行动,非为己,为乡亲与后代。怯者可离,留者须奋勇。

起义当日,队伍气势汹汹直奔地主宅邸,收缴粮食与武器,随即分配给贫困农民。

敌人迅速反扑,人数多且装备先进。张际春率队边战边撤,翻山越岭间多次险被敌军追上。

一次行进中,老农因腿脚不便落后,他察觉后,立刻转身跑回,将老农背起继续前行。

奔跑中,他们不断鼓舞老农:“坚持,定能脱困!”子弹掠过身旁,敌人怒骂着紧追不舍,但他们最终成功摆脱了危险。

这场起义失利后,张际春展现担当,率部分队伍转至井冈山,开启了新的战斗旅程。

抵达井冈山,他被派至红四军政治部,负责撰写宣传标语及思想动员。此职虽平凡,却责任重大,直接影响士兵士气。

起初,部分士兵忽视标语与动员的意义,认为“言语无效,战斗方为真”。张际春未恼,耐心交谈,倾听士兵心声。

一日,召集数位战士问道:“尔等为何而战?”战士们默然。继而言:“为家乡,为家人幸福。标语宣传,旨在广而告之,使众人同心协力。”

渐渐地,众人开始信赖他。战士与干部间产生矛盾时,皆愿向他倾诉。他能精准指出问题关键,且顾及人情。他成为了红军中不可或缺的一员。

部队士气低迷,战后多人欲退。张际春劝言:“归家敌不饶,念及亲人,勿忘初衷。”语毕,人心振奋,无人离去。

他尤为重视士兵生活,红军缺粮时他亲自借粮于民,无鞋则率众以破布制鞋垫。战士们深感其真诚,言:“张主任实心待人,有他护航,我们作战心安。”

1934年红军长征启程,张际春随红五军团历经饥饿、寒冷及敌军围堵。作为政治干部,他不仅要参与行军,更需振奋士气,确保队伍稳定。

一日,部队行进于山间突遇敌伏击。他迅速决策,率数人持机枪反击,以火力压制敌军,为主力赢得撤离时机。

他在战斗中腿部被弹片划伤,鲜血不断涌出,却未曾撤离战场,坚守至战斗结束。

撤退时,战士腿部受伤,伤口深重。他迅速自行包扎,平静告知众人:“这伤无碍,远比子弹穿透心脏轻微。”

长征结束后,众人常言:“主任虽无军衔,却尽显军人风范,比任何人都更像军人。”

抗日战争爆发后,张际春调任抗日军政大学政治部主任。该校肩负培养抗战干部重任,他作为这一“熔炉”中的关键人物,作用至关重要。

他对学员要求严格,纪律上绝不松懈。有学员私下称他“冷面张主任”,但张际春明白,这绰号非出于恨意,而是源自尊敬。

有人生病,他亲自送药;训练有人受伤,他协助安排治疗。因此,大家后来都称他为“老妈妈”。

迁校途中,敌军突袭,现于道路。学员们慌乱逃散,队伍顿时陷入混乱。

张际春镇定自若,立于路边高喊:“停止撤离!归队,听我号令!”随即指挥学员有序撤退,同时以机枪火力掩护,并确保后队跟进,众人最终安然撤离。

有人称赞张主任命大,他微笑回应:“命是众人所救,我只不过是指引方向的人。”

【建国后的贡献】

1949年底,新中国初建,局势复杂。重庆作为解放区,既存国民党旧势力,又聚工商业,处理不慎,易生事端。

张际春紧急接任重庆市军事管制委员会主任,肩负重任,需同时处理军政要务及民生问题,任务艰巨。

初抵重庆,局势错综复杂。民众对新政权认知匮乏,心存疑虑;前朝敌特分子频繁作乱。他着手两方面:安定民心,肃清特务。

他为安民心,遍访街巷,倾听民意,解决实事。闻粮价高,即调运稳价;知生活苦,便安排救济。无官架子,时与乡亲路边共谈。

在清除敌特任务上,他行动果决。一次,国民党特务在郊区作乱,他立即调遣部队迅速平息,数日内便恢复了社会秩序。

重庆局势渐稳,百姓开始信赖新政府。有言戏称:“张主任犹如‘总管家’,诸事皆能料理。”

张际春在重庆稳定后,肩负重任,需协助刘伯承与邓小平,共同管理整个西南区域。

他担任中共中央西南局常委,并负责管理多个关键部门。

西南地区地域广袤,情况多变。他日间开会,夜晚审阅文件,常工作至深夜。有人劝其多休息,他回应:“我多承担些,他人便轻松些。”

一次,偏远山区干部队伍产生争执,局面僵持。张际春未电话遥控,而是选择亲赴现场处理。

他抵达现场后,逐一了解状况,连续开会三日,问题得以解决。当地干部感慨:张主任在场,难事亦不难。

1954年,张际春调回中央,任宣传部副部长,职责由地方管理转为全国性文教工作。

这是一场艰巨任务。新中国教育与文化领域亟待发展,亟需领军人物理清思路,引领前行。

他赴各地调研学校建设与教师状况,强调先夯实基础教育,再发展高等教育,确保资源精准投入。

1959年,他接任国务院文教办公室主任一职,全面负责全国文教工作,并全心致力于此。

他常年身着朴素中山装,饮食简单,办公桌上无多余装饰,这些细节让人印象深刻。

他强调:“教育至关重要,需脚踏实地落实。经他努力,全国基础教育渐趋完善,文化工作亦获新进展。”

1955年,中国人民解放军首行军衔制,张际春原在授衔名单之中。他曾任二野副政委兼政治部主任,以其资历与贡献,本应获元帅或大将衔。

审批时,毛泽东亲自将其名字删除。

并非对他不满,毛主席后来阐明:张际春已转至地方任职,脱离军队系统,另有更重要任务需他承担。

对于此事,他毫无怨言。有人为他不平,他笑言:“军衔乃虚名,实干方为要。”

在二野战友心中,张际春地位无可替代,尽管无军衔。他非前线战士,却是后方最稳固的支撑,作用无可比拟。