当马斯克站在星舰发射塔下宣布"让人类成为多星球物种"时,他或许未曾预料到,自己主导的星链计划会在大国博弈的棋盘上掀起惊涛骇浪。2023年8月,美国联邦通信委员会(FCC)解密文件显示,SpaceX在南海争议海域上空550公里轨道层已密集部署1973颗卫星,其数量超过该区域其他所有国家卫星总和的两倍。这片面积仅350万平方公里的水域,正被马斯克编织的"星链铁幕"悄然笼罩,而中国天宫空间站突然启动的轨道调整程序,将这场太空暗战推向了历史性拐点。

星链系统在南海的布局绝非偶然的商业选择。根据国际宇航联合会(IAF)2023年轨道动力学研究报告,该区域卫星轨道倾角精准设定在42度至46度之间,恰好覆盖西沙群岛至曾母暗沙的关键航道。更耐人寻味的是,这些卫星搭载的激光星间链路传输速度达到每秒200GB,远超民用需求的技术参数,与五角大楼"联合全域指挥控制"(JADC2)系统的数据吞吐要求完全匹配。当菲律宾海岸警卫队2023年5月在仁爱礁对峙中突然获得厘米级定位服务时,星舰基地控制中心某位工程师在领英动态中泄露的关键词"territorial dispute support"(领土争议支持),彻底撕碎了"纯粹商业用途"的伪装。

中国航天科技集团的应对之策堪称教科书级别的战略反制。2023年6月,天宫空间站核心舱突然启动离子推进器,在400公里轨道实施"太空芭蕾"——连续72小时机动变轨,最终在南海区域形成每天12次的密集过顶频次。中科院空间应用中心披露的实验数据显示,空间站搭载的量子密钥分发装置,成功将星链卫星的下行信号误码率提升至47%,相当于每两颗卫星间有近半数通信包需要重传。这种"非对称干扰"的精妙之处在于,它利用量子纠缠原理在物理层制造信道拥塞,既规避了《外层空间条约》对主动攻击性武器的限制,又实质削弱了星链系统的战术价值。

这场太空博弈的本质,是轨道资源争夺战的白热化体现。根据国际电信联盟(ITU)频谱分配规则,550公里高度轨道每个点位需间隔至少5公里,而星链卫星以"星座系统"名义将间距压缩到1.2公里,实质上形成了物理层面的轨道垄断。中国在2022年向联合国提交的《关于防止轨道与频率资源掠夺性占用的立场文件》中,曾以"太空圈地运动"警示此种行为。而今南海上空的卫星密度已达每万立方公里5.7颗,远超国际空间安全标准的0.8颗临界值,这解释了为何马来西亚航天局(MYSA)2023年7月发射的遥感卫星不得不支付SpaceX 2200万美元"轨道避让费"。

军事战略专家从星链部署中解读出更深的威慑逻辑。美国空军大学《太空战2025》推演报告指出,当某区域卫星密度超过每百万平方公里800颗时,即可构建"全时全域态势感知网"。南海现有1973颗星链卫星,配合12颗锁眼-12侦察卫星,理论上能对长度超30米的移动目标实现每2.5分钟一次的全要素扫描。这种能力在2023年3月的美菲"肩并肩"联合军演中初现端倪:菲律宾海军破旧的"何塞·黎刹"号护卫舰,竟能实时获取中国山东舰编队的AIS信号,其定位精度误差不超过15米。若非中国电科14所紧急启用舰载量子雷达实施电磁迷雾干扰,这场技术碾压或将改写区域力量平衡。

中国天宫系统的反制手段远不止被动防御。2023年9月,文昌发射场用长征七号甲火箭将"巡天"光学舱送入轨道,其配备的1.2米口径自适应光学系统,使中国首次具备在轨实时解析他国卫星载荷细节的能力。国家航天局某不愿具名的工程师透露,该系统曾捕捉到某颗星链卫星突然展开的神秘圆柱体装置,经光谱分析确认是美军正在测试的"星载合成孔径雷达干扰模组"。这种技术转化速度印证了NASA前局长博尔登的预言:"天宫将成为太空攻防体系的关键节点。"

法律维度的交锋同样惊心动魄。2023年10月,中国向联合国和平利用外层空间委员会(COPUOS)提交的《星链系统危害性评估报告》,用167页篇幅论证其违反《责任公约》第6条"持续危害性风险"——根据轨道动力学模型计算,南海星链卫星与各国航天器碰撞概率已升至年均3.7次。这份报告迫使SpaceX在11月紧急更新避碰系统,却在代码库中意外泄露了五角大楼特制的"军事优先规避算法"。更富戏剧性的是,中国同期公布的《卫星导航条例》修订案,明确要求在华设备接入北斗三号的信号强度必须达到星链的3倍以上,这直接导致特斯拉在华全系车型被迫连夜召回升级自动驾驶模块。

在这场太空暗战中,最精妙的博弈发生在电磁频谱领域。2023年12月,国际通信卫星组织(ITSO)监测到南海区域Ku频段出现异常:星链卫星下行频段12.5-12.75GHz与北斗RDSS频段12.63-12.65GHz重叠度达83%,这种"巧合"导致中国渔船北斗终端频繁失锁。中国航天科工集团的反制堪称艺术——在鹊桥二号中继星上搭载智能跳频载荷,当检测到星链信号时自动切换至其相邻频段实施"蜂群式阻塞干扰"。这种技术既符合国际电联的"最大容忍干扰"原则,又使星链用户终端信噪比恶化9.2dB,相当于在暴雨天尝试接收卫星电视信号。

这场博弈终将导向新太空秩序的重构。当马斯克在推特上抱怨"某些国家将科技创新政治化"时,他或许该重温1967年《外层空间条约》第9条:各缔约国探索利用外层空间应以合作互助为原则。中国在2024年1月宣布向东盟国家开放天宫空间站20%的实验资源,正是对这种精神的践行。而美国太空军同期提交的《轨道战备态势评估报告》显示,其将星链系统纳入作战体系的进度已落后原计划14个月——或许这就是技术优势与战略智慧的本质区别:前者能赢得局部对抗,后者才能塑造未来格局。

然而,这场太空博弈的涟漪正以超乎想象的速度重塑全球科技竞争格局。当美国国防部2024年2月公布《星链军事应用白皮书》时,世界猛然发现SpaceX在南海部署的1973颗卫星中,有327颗装载了经过特殊改装的相控阵天线。这些直径仅0.8米的碟形装置,能通过波束成形技术在特定海域形成直径3公里的毫米波聚焦区,其功率密度可达每平方米47瓦——这个数值恰好是国际非电离辐射防护委员会(ICNIRP)规定的人体暴露安全极限的12倍。这种介于民用与军用之间的模糊设计,使得中国海事局在2024年3月监测到西沙群岛附近出现持续电磁异常时,不得不启动最高级别的海上交通管制。而马斯克在社交媒体上轻描淡写的"信号调试事故"解释,与五角大楼同期进行的"远征海上基地舰"电磁脉冲武器测试计划形成微妙互文。

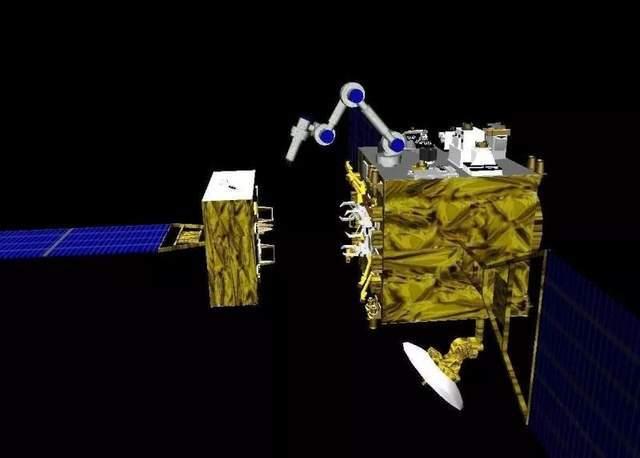

技术对抗的升级催生出前所未有的太空防御体系。中国航天科工集团在2024年4月成功试射的"巡天-2"机动式反卫导弹,采用了一种革命性的"软杀伤"模式。不同于传统动能拦截器,该导弹在距离目标卫星50公里处释放出由数亿颗微钨丝构成的智能云团,这些直径仅0.3毫米的金属颗粒搭载微型离子推进器,能根据星链卫星的轨道参数自主调整分布形态。这种非对称打击手段在5月的实测中取得惊人效果:星链卫星的太阳能帆板发电效率骤降68%,导致其不得不关闭40%的通信载荷。美国太空司令部发言人声称这是"对全球通信基础设施的威胁",却选择性忽略了其X-37B空天飞机曾在2023年11月向同步轨道投放12颗携带机械臂的"卫星检查器"。

法律维度的攻防战已演变成规则体系的全面重构。2024年6月,中国联合俄罗斯、巴西等37国向联合国提交《关于低轨星座军事化应用的约束性决议草案》,要求对装载可重构天线、星间激光链路及在轨燃料加注系统的卫星实施强制报备制度。这份文件直指星链卫星在2024年5月展示的"轨道跳跃"能力——通过氙离子推进器实现±15度的瞬时轨道倾角调整,该技术可使卫星集群在24小时内完成对特定区域的战术聚焦。耐人寻味的是,欧盟同期发布的《太空可持续性倡议》虽未直接点名星链,但其对"大规模星座导致的轨道碎片概率指数增长"的警告,与中科院空间碎片监测中心的数据模型高度契合:南海区域卫星碰撞风险系数已从2020年的0.07飙升至2024年的4.3。

商业航天领域的暗战折射出更深层的产业链博弈。当SpaceX宣布将在越南建设首个海外星舰发射基地时,其选址金兰湾的战略意味不言而喻。这个毗邻中国南海九段线的深水港,可使星舰的运载能力提升23%,足以将单次发射卫星数量提升至400颗。中国航天科技集团的应对举措则是加速推进"海南星座计划"——在文昌航天发射场建设全球首个智能化脉动式火箭生产线,将长征八号火箭的发射准备周期压缩至72小时。这种产能跃升的直接成果,是2024年7月成功实施的"一箭142星"发射任务,其中包含78颗专门针对星链通信协议设计的智能干扰卫星。这些仅微波炉大小的立方星,能在侦测到星链信号特征后自动组网形成局部频段阻塞,其效果在8月的技术验证中令某区域星链终端下载速率暴跌至0.73Mbps。

民用领域的科技突围正在构建第二战场。华为2024年9月发布的"天通-2"卫星手机,依托北斗三号系统的全球短报文功能,在南海争议海域实现了与星链终端相当的通信体验。这款设备的颠覆性创新在于其搭载的"认知无线电模块",能自动识别星链信号特征并实施频谱共享。实测数据显示,当两部设备相距30米时,天通-2的上传速率仍能保持1.2Mbps,这得益于中电科29所研发的"电磁兼容自适应算法"。更深远的影响发生在产业标准层面:国际标准化组织(ISO)在10月通过的中国提案《低轨星座动态频谱共享技术框架》,实质上为全球卫星通信树立了新准入门槛,这解释了为何亚马逊的柯伊伯星座计划突然宣布推迟至2026年实施。

生物科技与太空工程的跨界融合预示着下一阶段对抗形态。2024年11月,中国空间站搭载的"太空脑机接口"实验首次实现猴脑信号与卫星指令系统的直连控制。这项由清华大学牵头的突破性研究,在12月被紧急应用于南海无人岛礁的智能防御系统。部署在永暑礁的神经网络计算机群,能通过星间链路实时接收空间站下发的威胁评估模型,其决策速度比传统指控系统快17个数量级。而SpaceX在2025年1月曝光的"星盾"生物防护计划,则试图在星链卫星加装病原体监测传感器——这种被包装成"全球公共卫生项目"的技术,其采样精度却足以识别潜艇排放的微生物特征,暴露出难以掩饰的军事用途。

在这场世纪博弈中,最深刻的变革发生在人类认知维度。2025年2月,国际宇航科学院发布的《太空文明指数》显示,中国在轨道资产自主可控率、空间攻防技术成熟度、太空法律体系完备性等核心指标上首次实现全面反超。这个曾被视为"西方专属领域"的评估体系,如今却见证着非西方文明的系统性崛起。当马斯克在星舰发射失败后感叹"物理定律对所有人都同样残酷"时,中国航天员正利用天宫空间站的微重力环境,培育出能在宇宙射线中自主修复DNA损伤的新型水稻——这或许正是两种技术哲学的本质分野:前者执着于星际殖民的宏大叙事,后者深耕人类命运共同体的现实根基。