八旗军的武器和装备学习明军,八旗军的铠甲是明朝边军铠甲的仿制品,八旗军还从明军中获取红衣大炮生产、使用技术,八旗军有的武器装备,明军也都拥有,在数量上明军还处于绝对优势。八旗军能击败明军,除了政治因素外,还有两个技术因素。

八旗军的铠甲质量相对于明军来说只是在平均质量上有进步,戚继光自己都说过很多北方边军的铠甲中看不中用,,这是管理问题,不是技术问题。明军的铠甲装备数量远超八旗军,明军蓟镇按编制有“七万三千五百六十二人”,盔甲数量已经达到了六万八千三百九十八副,披甲率超过了九成。蓟镇的明军铠甲数量已经超过了整个八旗军的全部铠甲储备,八旗军直到康熙初年也才拥有四万多副铠甲。明军九边重镇装备了数十万套铠甲,北京城还储存着27万5589副铠甲,郑成功的部队也有十万套铠甲,明军铠甲数量超过八旗军十倍,即便有半数铠甲不合格,明军也有数倍于清军的优良铠甲。

但明军对抗八旗军时还是屡战屡败,除了其他因素,一个很重要的技术原因是清军的弓箭技术。清朝弓箭的普遍特征是长度超过一米,箭杆长、箭头重,看起来就是一个小型标枪,八旗军的骑射技术重点还是抵近射击。清弓在八旗军手中发挥了惊人的威力,入关时的八旗军以用八力硬弓射灭远处的灯火为基本功,八个力的清弓可以击穿2.5mm的钢板(现代人用拉力80磅的清弓射击得出的数字,有视频为证)。而明军的铠甲厚度恰好是2mm左右,广州出土的明代残甲厚度就在1.5到2毫米之间,万历皇帝的御用铠甲厚度也是2毫米,八旗军士兵用自己的骑射技术和弓箭相结合,用弓箭打出惊人的战损比,夺取了天下。

八旗军的弓箭这么强,那为何他的后世子孙就不行了?答案很简单,八旗军的后人射箭技术退步了,乾隆时代八旗军的射箭的标准已经变成了6个力算强兵,咸丰时期八旗军射箭的一等标准已经降低成了4个力。咸丰时期的八旗军不但打不过武器明显超过自己的洋人,对抗太平军、捻军也是屡吃败仗。

八旗军能击败火器众多的明军,还有一个至关重要的技术因素,那就是比明军更早确定了红衣大炮的主力地位。明军是比八旗军早装备红衣大炮,但明军对其他的火炮也一视同仁。明军常年和蒙古人交战,很喜欢能够大量发射霰弹的轻型火炮,这种火炮可以跟随大部队行动,遭遇蒙古骑兵突袭时能够压制住蒙古人的骑射冲锋。

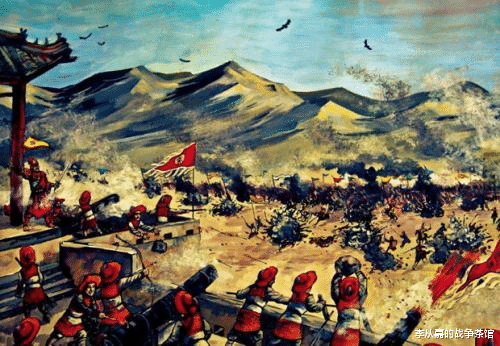

在著名的松锦之战中,明军至少使用了大小火炮3583门,明军能发射十斤重弹丸的红衣大炮只有16门,对面的八旗军有足足37门;明军能最大弹丸7斤的大将军炮200门,发射一斤弹丸的佛郎机炮是135门,其余的火炮都是只能发射几两弹丸的轻型火炮。根据动能公式,红衣大炮的炮弹虽然质量只是同行的十几倍,但因为倍径科学,炮弹射速远超同行,打击能量超过同行百倍。八旗军不知道这个公式,却在实践中认识到“一红衣炮乃万人之敌”,比轻型火炮好使的多,做出了最正确的选择。

八旗军火器总数少于明军,但集中力量生产了红衣大炮,在进攻锦州时,还在南墙进行集中火力打击,在火力打击效率上超过了明军。随后的入关战争重,八旗军都把红衣大炮是否到场当作进攻坚固城池的必要条件,多铎进攻潼关和扬州都专门留出一周左右的时间,静待红衣大炮入场。八旗军还把数千斤以上的火炮集中在自己手中,坚决不给绿营军,甚至连子母炮都不愿意给汉人仆从部队,是“口径越大越正义”理念的信徒。

八旗军野战用特有的弓箭和骑射技术开路,攻城善于集中红衣大炮攻击,为自己打下了花花江山……

达武

野战用弓箭,攻城用红衣大炮,明军的小枪小炮火箭啥的听个响不中用,打架打不赢,守城守不住,那就被碾压了