【前言】

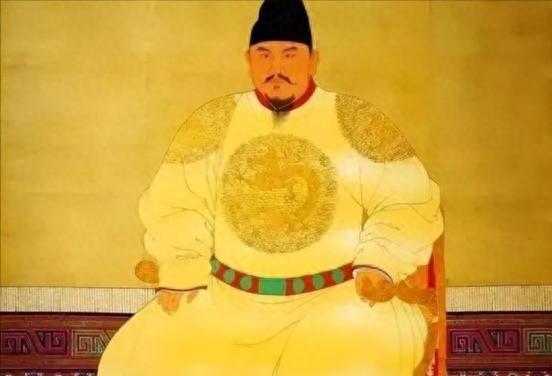

老朱,就是明朝那开国的大佬朱元璋,您知道吗?他打从一个小得不能再小的农民开始,愣是一步步爬上了那封建大帝国的头把交椅。这家伙的人生,嘿,简直就是一出大戏,比说书的还精彩!从一个穷得叮当响的落魄户,摇身一变成了全天下的老大,这故事,听着就让人竖大拇指。

这位从泥土里爬出来的皇上,到了他人生的末尾,给大明王朝扔了个让人唏嘘不已的大包袱:他苦心孤诣给宝贝孙子朱允炆准备的防身“秘籍”,没想到他一闭眼,朱允炆全给扔垃圾桶里了,结果弄得靖难之乱闹得沸沸扬扬。

【天命所归】

您瞧瞧,1368年那会儿,老朱,也就是明太祖朱元璋,在南京城一跺脚,自个儿就当上了皇上,大明王朝就这么风风火火地开张了。这一下,明朝可就算立起来了。

那会儿的朱元璋,早就不再是那个为了口饱饭四处溜达的小和尚啦,他已然摇身一变,成了个历经无数风浪,把天下大权都攥手里的皇上。从最底层一步一个脚印爬到这金銮殿上,朱元璋心里头跟明镜似的,清楚得很,这权力啊,来得不容易,拿在手里也是烫手的山芋。

他啊,可是亲眼瞅着元朝那风光日子一点点没落下去的。还瞧见过不少藩王,为了那把龙椅争得头破血流,场面那叫一个惨烈。所以啊,打他刚坐上皇位那会儿,心里头就开始盘算着,将来这皇位该咋传给下一代,可别又闹出啥乱子来。

朱元璋这辈子,那可真是波澜壮阔,比唱戏还热闹。他原先不过是个平头百姓,愣是一步步走成了反元大军的头儿,最后还当上了大明朝的开国皇上,这故事,绝了!想当初,他就是个普普通通的庄稼汉,谁承想,心里头那股子劲儿,愣是把元朝给掀了个底朝天。后来,他带着一帮人,南征北战,硬是把天下给一统了,自个儿也坐上了龙椅,成了万人之上的皇上。这经历,说出来都得让人竖大拇指,真是个传奇人物!

当皇上那条道儿,可不是好走的,要想坐稳江山,光靠能打可不成,还得看接班人的脑子灵不灵光。老朱心里跟明镜似的,知道传位这事儿,就跟走钢丝一样,一不小心,国家就得乱套。

所以说,他打下明朝那片江山后,立马就琢磨着给后头的小子们铺路,好让大明这摊子稳稳当当的。他心里盘算着,要想家里不乱套,非得等他一走,那皇位能顺顺当当传下去不可,省得为了抢那把交椅,兄弟姐妹们动刀动枪的。

老朱啊,这一辈子生了二十六个崽儿,可心里头最爱的,还得数他那大儿子朱标。朱标这家伙,文能提笔安天下,武能上马定乾坤,关键是心慈手软,待人厚道,简直就是老朱梦寐以求的接班人。

哎哟喂,倒霉事儿来了,1392年那会儿,朱标一场大病,说走就走了,这可把朱元璋心疼得哟,眼泪直打转。但话说回来,国家不能一天没个当家的呀,为了大明这摊子事儿不乱套,老朱咬了咬牙,一跺脚,决定把朱标的大儿子朱允炆给提溜上来,封为皇太孙,接掌大局。

虽说朱允炆当上皇帝这事儿,大伙儿都没啥异议,可他到底还是个嫩娃娃,没啥老练劲儿。他那帮叔叔们,特别是手里攥着大军的燕王朱棣,可不是好惹的茬儿,精明着呢。

为了这事儿,朱元璋可真是没少动脑筋,琢磨出一整套办法来,就为了让他的宝贝孙子稳稳当当地坐上那把交椅。这法子里头,不光动了权力的奶酪,重新排了排座位,还给那些个藩王们套上了紧箍咒,让他们别乱动弹。

【底牌布局】

朱元璋心里跟明镜似的,知道那些藩王们势力大得吓人,一不小心就得闹出内讧来。所以啊,他琢磨出了四条“杀手锏”,专门用来拿捏这些藩王,保大明江山稳稳当当的。这四条杀手锏嘛,说起来也简单:

【继位初期】

1398年那会儿,朱元璋老爷子一去不回,留下个烂摊子给才21岁的朱允炆。小伙子挑大梁,成了大明王朝的二号人物,大伙儿都叫他建文帝。你说这事儿,年轻轻轻就当了皇上,可真是让人羡慕又捏把汗啊!

朱允炆这小子,一坐上龙椅,瞧着眼前那棋盘似的江山,表面上风平浪静,其实啊,底下乱得跟炸了锅似的。尤其是他那不安分的叔叔,燕王朱棣,早就憋着坏水,想搞点大动作了。这藩王们的势力,一个个跟地老鼠似的,表面上看不出来,实际上动静大着呢。朱允炆啊,这摊子事儿,可有的他忙了!

朱允炆啊,他老爷子留下的那四张王牌,他愣是没琢磨透其中的门道。

嘿,您瞧他,对付那些个手里攥着大把兵马的叔叔们,方式温和得跟春天里的微风似的。他啊,没准儿是想用温暖的小棉袄去捂化那些个铁疙瘩心呢。可话说回来,这手段也太软绵绵了点儿,不像是跟手握重兵的大佬们打交道该有的样儿。

朱允炆啊,他心里头盘算着,一边想用自个儿的仁心仁德去暖化那些个叔叔们的心,让他们服服帖帖的;另一边呢,他又琢磨着动手削藩,给这些叔叔们来个釜底抽薪,削弱他们的势力。这左一套右一套的,一会儿温柔如春风,一会儿严厉似冬雪,结果呢,问题没解决,反倒是把火给越扇越旺了,矛盾升级得跟坐火箭似的。

朱允炆刚坐上龙椅没多久,那些大臣们就围着他直嚷嚷,说要开始动动手脚,把那些藩王们的势力给削一削。嘿,朱允炆一听,觉得也有几分道理,于是乎,削藩的大戏就这么开场了。

1399年那会儿,他先是一挥手,把湘王朱柏、齐王朱榑这些个藩王的爵位给摘了,还打发他们流浪去了。这一手,简直就是在藩王们的头上炸了锅,特别是那燕王朱棣,心里头那个忐忑哟,感觉自个儿就像是站在了风口浪尖上,随时得小心被卷进去。

削藩这事儿一搞,局势没见好,反倒是乱套了。朱棣和那些藩王们心里头更不踏实了,一个个嘀咕着:咱这脑袋瓜子,还能安稳地待在脖子上不?

朱允炆这家伙,搞起削藩来那叫一个带劲,说白了就是想把中央的权力攥得更紧点儿。可问题就出在他对局势那是一点儿也没看透,结果可好,本来藏着掖着的矛盾,跟炸了锅似的,嗖嗖地往外冒。

朱允炆那小子,做起决定来跟吃饺子似的,一口一个,快得让人眼花缭乱。他压根儿就没瞧上那些藩王们的犟脾气,觉得人家不过是小猫小狗闹别扭,自己手里的大棒一挥,啥问题都解决了。结果呢,他把自己手里的权杖想得太金贵了,以为是个金箍棒,能镇住四海八荒。他一门心思地琢磨着怎么给那些叔叔们削权,就跟削苹果皮似的,想着得赶紧弄完。可他却忘了给自己找个坚实的后盾,比如造个铜墙铁壁啥的,来撑撑场面。结果呢,他那决定就像没根的浮萍,风一吹,就东倒西歪了。所以说啊,朱允炆这回可是吃了个大亏,心急吃不了热豆腐,这话真是一点不假。

朱允炆刚上台那会儿,可真是让人摸不着头脑。一边呢,他想摆出一副仁慈的样子,好像天下苍生都是他的心头肉;另一边呢,对那些个藩王们,他心里头那个疙瘩啊,怎么也解不开,老觉得他们憋着坏呢。你说他这是唱的哪出啊?一会儿一个样,就像是六月的天,说变就变,让人捉摸不透。

嘿,您知道吗,他那纠结的心思,一碰上藩王那档子事儿,简直就是让自己一步一个坎儿,全走岔了道儿。

【燕王起兵】

哎哟喂,1399年那会儿,咱们的燕王朱棣大哥,找了个“给皇上清理门户”的由头,干脆利索地扯起了反旗,这事儿在历史上可是大大有名,叫做“靖难之役”。您听听,多响亮的名字,其实就是一场皇家兄弟间的“家务事儿”闹大了。

哎,说起这场足足打了三年的大战啊,朱棣那小子可真是有两把刷子,军事上头头是道,韬略也是无人能及。他瞅准了朱允炆削藩那会儿露出的破绽,跟猫逮老鼠似的,一点点把自己的地盘给撑大了。

朱棣刚开始造反那会儿,情况可真是不咋地,但他这人,干脆利落,立马就动手了。说到大宁那一仗,嘿,朱棣那叫一个能耐,愣是把宁王朱权给说服了,把朵颜三卫的精兵给借来了,这下子,他的队伍可是壮大了不少,威风凛凛的。

这一仗打赢后,朱棣算是踏上了胜利的高速路,直奔终点而去。反观朱允炆那边,虽然他接手了朱元璋留下的大批兵马,可指挥起来却跟玩票似的,战略上也老出错,好几次到手的机会都让他给溜走了,结果局势是一天不如一天,越来越糟糕。

靖难之役那会儿,朱棣可真是个能人儿!他脑袋瓜子灵光,手底下也利索。眼瞅着机会来了,咔嚓一下,就把自己那帮兵马给壮大了。不光如此,他还跟变戏法似的,又是搞外交,又是动刀兵,愣是把朱允炆给晾成了孤家寡人。这手段,高!

朱允炆这小子,拿不定主意,手底下政策也是乱成一锅粥,结果呢,跟朱棣一交锋,立马就短了气儿,只能被动挨打。你说这,是不是自个儿给自个儿找不痛快呢?

【悲剧的终结】

朱棣坐上龙椅后,建文帝朱允炆这家伙去哪儿了,就成了历史书里的一大悬疑。说起他的下场,那可真是个五花八门,啥说法都有。有的人说啊,他让人给干掉了;有的人猜,他被悄悄地关起来了;还有的人呢,觉得他是被逼得没办法,只好跑去当和尚了。反正啊,不管哪种说法,朱允炆这哥们儿的结果是悲剧透顶的,没错儿。

说起来那段过往,朱允炆栽跟头可不是碰运气碰上的。这小伙子,当皇上那会儿太年轻,对局面的玩转还嫩了点儿,朱元璋给他备下的那些“杀手锏”,他愣是没耍明白。

他削藩那事儿,急得跟热锅上的蚂蚁似的,结果藩王们一合计,干脆一块儿反了。到了对付朱棣那档子事儿上,他又跟个大姑娘似的,扭扭捏捏,拿不定主意,最后可不就闹出大乱子来了嘛!

老朱啊,就是朱元璋,他给自家孙子那是费尽心思地布置了一堆防身大招。可谁能想到呢,朱允炆这小子,一到真刀真枪的时候,竟然玩得这么溜手。老朱泉下有知,估摸着也得摇摇头,心里嘀咕:“我这孙子,咋就这么不争气呢!”

这事儿啊,说白了就是历史给咱上了一课:甭管你策略有多牛,要是执行的人脑袋瓜子不够灵光,手上没两把刷子,到头来还是得玩儿完。瞧瞧朱允炆那档子事儿,不就是明摆着告诉咱嘛,争权夺利这事儿,不光得看你拳头硬不硬,更得看你脑瓜子灵不灵,计谋深不深。

您瞧瞧,就跟明朝那会儿的历史大佬们说的一样:“老天爷眷顾的是坐龙椅的那位,可不是那些个计谋册子。”甭管你计谋有多高深莫测,得有那么一位爷能把它玩转起来。朱允炆那档子事儿,又给咱上了一课——手里攥着的权柄啊,光靠脑子灵光可不成,得人心,还得能豁出去干,这才是正道儿。