【引言:】

1661年那会儿,郑成功领着大军,愣是把在台湾盘踞多年的荷兰老外给轰了出去,台湾这块地儿,荷兰人霸占了38年,这回可算是物归原主了。郑大将军一出手,台湾就回了家,那叫一个痛快!

哎,您知道吗?台湾刚回到咱们怀抱那会儿,郑成功老爷子可惜啊,没享几年福就走了。他儿子郑经,二话不说,接过了台湾的大旗。清政府心里头那个急啊,想着能不能跟郑经好好聊聊,和平把台湾的事儿给办了。可郑经这小子,倔得很,非得自个儿当家做主。结果呢,康熙大帝一看,得嘞,软的不行来硬的,一挥手,大军出征,台湾这才算是真真正正回了咱大清的家。

【郑经的野心】

郑成功那小子,真有两把刷子,愣是从荷兰佬手里把台湾给抢回来了!夺回来台湾后,他便忙着张罗,在台湾搞了个新朝廷。可惜啊,老天爷不给他面子,还没等他好好拾掇拾掇这块新地盘,他就撒手人寰了。这不,收复台湾的事儿还没整明白,郑大英雄就先走一步了。

郑经嘛,就那么顺理成章地接手了郑氏集团,当上了台湾的老大。那会儿,清朝刚溜进关内,忙得跟孙子似的,到处打仗统一地盘,哪还有空搭理台湾那片儿?

到了康熙那会儿,各地的造反闹腾慢慢被按了下去,朝廷的位子算是坐稳了。可就在这当口儿,台湾那边的郑家帮却琢磨着要给清政府添堵呢。

郑经一当上老大,就琢磨着趁着三藩那帮家伙捣乱的时候,往清政府手里的福建、广东那边啃上一口。可清军也不是吃素的,三藩之乱一摆平,他们立马变得硬气起来,武装到牙齿。郑氏兄弟在闽粤的地盘,那就跟秋风扫落叶似的,被清军给卷走了。

可郑经这家伙,老在东南沿海那块儿捣乱,愣是觉得明朝才是正根儿,对清政府那一套百般不乐意。他还把台湾整成了个“反清复明”的大本营,跟清政府对着干呢!

郑经那小子带着他的郑氏一伙,整出不少幺蛾子,搞得全国上下人心惶惶,统一稳定的大局都快给搅和乱了。看来,把这台湾给收拾利索了,那是板上钉钉的事儿,非得办不可!

【和平统一多次碰壁】

康熙爷收复台湾啊,那可真是一出从“和和气气想握手”到“不打不相识,最后还得坐下来谈”的大戏。您想啊,从顺治那会儿起,到大名鼎鼎的康熙爷,咱们清政府跟郑式那帮人,前后聊了得有十次吧,想找找能不能和平共处。可这俩大佬,一个比一个倔,谁也不想低头,结果您也知道了,和谈嘛,谈着谈着就谈崩了。

嘿,您知道吗?清政府和郑式集团那会儿谈判,那条件啊,跟唱戏变脸似的,一期一会,各不相同。咱们简单来说,就这么三个阶段,您听我给您捯饬捯饬。头一阶段,俩边儿刚坐上谈判桌,那气氛,跟炸了锅似的,清政府这边儿,条件是挺硬的,郑式集团呢,也不甘示弱,俩边儿就跟斗鸡似的,眼睛瞪得圆溜溜的。到了第二阶段,气氛稍微缓和了点儿,清政府开始琢磨着,哎,能不能让让步,郑式集团呢,也看出点儿门道来,心想,咱也别太倔了。于是,俩边儿就开始你来我往,条件嘛,也就跟着松动了松动。最后一阶段,那就更热闹了,清政府一看,嘿,时机差不多了,条件那是大放水啊,郑式集团一看,这便宜不捡白不捡,于是,俩边儿就跟捡着宝似的,握手言和了。您看,这谈判啊,就像唱戏,一幕一幕的,条件也是跟着剧情走,变着花儿来。

哎哟喂,那时候啊,郑氏集团在大陆海边那是混得风生水起,战场上也是一把好手,清政府一看,得嘞,跟郑军商量说:“哥们儿,咱能不能往后退退,大陆海边还有那些小岛儿,您就别占着了,咱们就以澎湖那串岛为分界线,各玩各的咋样?”可郑氏那边儿一听,不乐意了:“嘿,您瞧瞧,咱好不容易打下的地盘儿,哪能说走就走?再说了,您清军大哥,粮食草料啥的,多得是,咱借用点儿,给咱的兵儿们补补身子,这不挺好吗?”清军一听这话,心里头那个憋屈啊,但也没辙,毕竟郑氏集团那时候势头正猛呢。

郑氏一族退回台湾那会儿,清政府跟他们说:“嘿,老郑啊,要想在这片地界混,得低头认咱大清做老大,还得照着咱的规矩来,把头剃得溜光锃亮。”又说,“还有啊,沿海那块儿,以后能跟台湾做做买卖。”郑氏一听,心想:“称臣就称臣吧,谁怕谁啊,可这剃头的事儿,门儿都没有!”

那会儿,清军已然把台湾海峡的军事大权攥手里了,澎湖列岛也顺利拿下。他们琢磨着,得把台湾这块地儿划进自家地盘,还打算让台湾那帮官兵剃了头,跟内地的哥们儿混一块儿,由朝廷统一安排工作。可郑式集团那边呢,打死也不想挪窝,就想在台湾继续过着老祖宗传下来的日子。

您瞧瞧,打从一开始啊,那清政府就跟台湾较上劲儿了,心里头琢磨着怎么跟台湾和平握手言和呢。可咱们的郑经大兄弟,嘿,他偏不,一门心思要自个儿当家做主,愣是想单飞。这一来二去的,俩边儿坐下来想好好聊聊吧,结果每次都跟唱戏似的,刚开场就得散场,谈判那是一谈就崩,跟玩儿似的。

【郑军被赶出大陆,退守台湾】

谈来谈去,和谈老是没个结果,台湾的事儿啊,不能再这么耗下去了。康熙一拍大腿,得了,咱不跟他们磨嘴皮子了,动手吧!他决定用真家伙,武力解决台湾问题。

话说那1677年,清朝老大哥一拍大腿,决定让福建的水师队伍重新开张。转眼到了1679年,康熙爷慧眼识珠,瞅上了那位既懂海里那点事儿,又身经百战的万正色大哥,直接给封了个福建水师提督的大官儿。不仅如此,他还从四面八方调来了一万多号人,给水师队伍添丁进口。战舰、新式西洋炮这些洋玩意儿,也从外地呼啦啦运来了一堆,水师的实力噌噌往上涨,跟坐火箭似的。

话说1680年那会儿,清军玩了个两手抓的策略,一路人马冲着郑家军在大陆的地盘就去了。福建那边的水师,嘿,直接从海上给海坛来了个突袭,跟下饺子似的扑通扑通往那儿冲。另一边,陆军兄弟们也没闲着,他们脚踏实地,对着厦门、海澄这些郑家军的老窝,那是一顿猛攻,跟过年放炮仗似的,热闹得很。

嘿,您知道吗?海坛岛那叫一个快,眨眼功夫就被清军的水师给“拿”下了。陆军兄弟们也不含糊,岸边一排大炮摆得跟过年放鞭炮似的,轰隆隆一响,郑军想靠前?门儿都没有!最后啊,郑军只好灰溜溜地撤到金门去了。

海坛那一仗打完,厦门的郑军也乱了套,跟炸了窝似的。刘国轩一看这阵仗,没法子,只好带着剩下的兄弟逃回台湾老家。这么一来,清政府算是把福建海边那些个岛屿全给收回了,郑家集团也被一脚踹出了大陆的地盘。

【郑经去世,时机成熟】

1681年那会儿,郑经一走,他弟弟郑聪可逮着机会了,立马搞了个“东宁之变”。这一变可好,台湾的大权不落郑家人手里了,反倒让外戚冯锡范和刘国轩给揽了过去。冯锡范这家伙,干脆立自个儿的女婿郑克塽当了王。打这儿起啊,郑家那是日渐衰败,不复往日风光了。

康熙爷心里琢磨着,这阵子攻打台湾正是火候儿,便打发福建那帮水师小子们磨刀霍霍。可万正色那厮,死活不同意动武,非得跟台湾和平共处似的。得嘞,康熙爷一合计,干脆换了个人马,让施琅那哥们儿挑了大梁,当上了福建水师的头儿。

施琅啊,早些时候跟过郑成功大将军混。1651年那会儿,他瞅见郑成功大将军放着水上优势不用,非要跑到陆地上比划,心里头那叫一个不痛快。结果呢,大将军一怒之下,就把他的兵权给撸了。嘿,你说巧不巧,没多久清军就摸黑来偷袭厦门。施琅这家伙,也是个有血性的,愣是豁出命去抵抗,这才把厦门给保了下来。

可您知道吗,郑成功愣是一点儿赏赐没给施琅。后来啊,施琅的老爹和哥哥都让郑成功给宰了,这事儿能不让施琅记恨嘛!他一气之下,干脆投了清政府那边儿去了。

投了清政府后,施琅心里那报仇的火苗子可一直没灭。他老惦记着台湾那点事儿,跟盯紧了自家菜园子似的,就盼着哪天朝廷能高看一眼,让他大展拳脚。

【以战逼统】

嘿,您知道吗?施琅这家伙,愣是让人惦记了足足13年,这才算是“浮出水面”。这些年,他一门心思扑在台湾那疙瘩的事儿上,琢磨来研究去的。更绝的是,他早年间还在郑成功手下混过,所以对台湾那地界儿,门儿清!于是乎,他大手一挥,一份详细的打仗方案就这么出炉了。

施琅这家伙,磨刀霍霍准备了好一阵子,终于挑了个大清早,打算给郑军来个措手不及。可谁承想,清军的将领们一个个跟打了鸡血似的,都抢着要往前冲,立个大功,结果乱成一锅粥。更逗的是,施琅自己在战场上还不小心让箭给蹭了眼睛,疼得他直咧嘴。没法子,他只好大手一挥,喊着:“撤!撤!咱先撤再说!”就这么,部队灰溜溜地撤了回去。

吃了头一回败仗的亏后,施琅这家伙机灵一动,改了打法,照着“五梅花阵”的路子,一股脑儿地向郑军冲了过去。眨眼功夫,郑军就被清军给兜了个圈儿,围得水泄不通。刘国轩一看,嘿,这仗没法打了,干脆脚底抹油,撒丫子就跑。

在那澎湖列岛的一仗里,郑家军的大头兵们愣是在七天工夫里就让人给收拾干净了。施琅这家伙,一边摆手让手下兵马歇歇脚,整整装备,一边又琢磨着怎么跟台湾那边套近乎,搞起了招安那一套。

您瞧瞧,老郑家那帮人,面对清军伸来的橄榄枝,最后还是松了口,点了头,应了招安这档子事儿。1683年的9月3号,施琅大将军那是大步流星地踏上了台湾岛的地界。转眼到了10月8号,嘿,一场热热闹闹的受降大戏就开场了,清政府这下子是彻彻底底地把台湾岛给接手了过去。

要说那年头,1684年吧,清政府脑筋一转,觉得得给台湾找个“管家”了。于是,台湾府就这么诞生了,它归福建省管着,就像是福建家的一个“小院儿”,台湾这块宝地也就正式成了清朝大家庭的一份子。

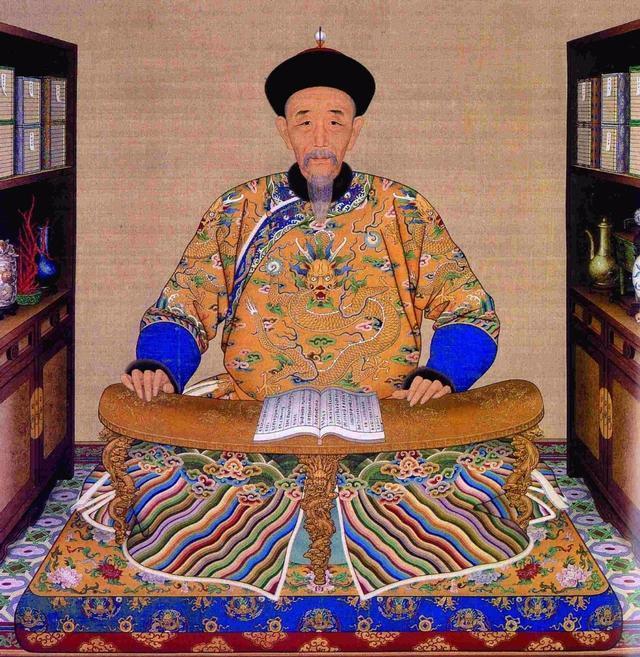

说起来清朝那会儿搞定台湾的事儿,康熙老爷子那真是心怀大义啊。一帮大臣们都嚷嚷着别动武,可康熙偏不,他愣是要把台湾给收回来,那股子倔劲儿,谁也拦不住。就这么着,他硬是把台湾又给拽回了咱中国的大家庭里。

在中国这片大地上,合一块儿那可是老传统了。谁要是想着把这地界儿给掰开,拦着大伙儿心往一处使,那可得小心了,历史那大爷可不会给他好脸色看,准得把他给啐出去!