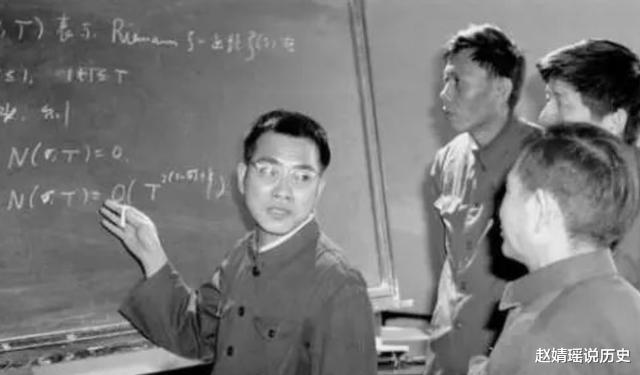

上世纪七十年代,毛泽东主席亲自指示要重点保护陈景润,周恩来总理则提名他担任第四届全国人大代表。邓小平同志更是高度评价道:如果中国能涌现出一千个像陈景润这样的人才,那将是非常了不起的成就。

陈景润到底是谁?他为何与高层领导关系密切?作为一位杰出的数学家,陈景润在数论领域取得了突破性成就,尤其在哥德巴赫猜想研究中做出了重大贡献。他的工作不仅推动了数学学科的发展,更获得了国家领导人的高度与支持。这种特殊的关系源于陈景润的学术成就对国家科技发展的重要价值,以及他本人对科学研究的执着追求。在特殊历史时期,陈景润的科研工作得到了多位领导人的直接关怀,这种支持既体现了国家对科学事业的重视,也反映出陈景润在学术界的重要地位。

【少年心中种下一颗种子】

1933年,陈景润在福建福州的一个穷苦人家出生。由于母亲产后缺奶,家人不得不向邻居讨要米汤喂养他,才让他活了下来。他父亲盼着这个孩子的到来能给家里带来好运气,便给他起了个寓意吉祥的名字——“景润”。

陈景润的出生并没有带来预期的好运。作为家中的次子,他上面还有个哥哥。随着弟弟和妹妹的相继出生,家里的负担越来越重。父亲微薄的收入难以维持生计,母亲不得不带着未满两岁的小女儿去田里劳作以补贴家用。年幼的陈景润则承担起了照看三岁弟弟的责任。

到了该上小学的时候,陈景润的父母给他就近找了一所学校。在学校里,他表现出对数学的浓厚兴趣。那时,没人能料到这个瘦弱的男孩日后会成为全球知名的数学家。

在他人生的成长阶段,一位导师起到了至关重要的引导作用,这位导师就是曾任清华大学航空系主任的沈元。

陈景润高中时期,他的数学老师沈元在课堂上提到了一个数学界长期悬而未决的难题——哥德巴赫猜想。这个难题已经存在了200年,无数数学家尝试解答却都未能成功。哥德巴赫本人也曾向著名的数学家欧拉求助,但直到欧拉去世,这个谜题依然没有答案。

这个问题本质上是一个尚未解决的数学假设:任何大于2的偶数都能拆解成两个质数相加。举例来看,4可以写成2加2,6等于3加3,8则是3加5,依此类推。虽然这个假设在具体数值上都能成立,但至今还没有人能给出严格的数学推导来证实它的普遍性。

在那堂关于“哥德巴赫猜想”的课程中,陈景润完全沉浸其中,深受启发。从那一刻起,他的内心萌生了一个坚定的目标。此后,他毕生的精力都倾注于实现这一理想,不断探索和钻研。

1950年,陈景润成功考取厦门大学数理系。完成学业后,他于1954年加入中国科学院数学研究所,开始担任实习研究员。在研究所工作的多年里,陈景润一直处于默默无闻的状态,鲜为人知。

这段时间,他蜗居在一间由茶水室改造的小屋里,房间布置极其简陋,只有一张单人床、一张书桌和两个鼓鼓囊囊的麻袋。其中一个麻袋塞满了他换洗的衣物,另一个则堆满了他的数学草稿和废弃的纸张。

在陈景润的研究室里,唯一的照明工具是一盏煤油灯,因为屋内电线全被切断。尽管环境简陋,他仍坚持在昏暗的灯光下进行数学演算。他的工作台面干净整洁,与周围积满灰尘的桌面形成鲜明对比。然而,长期使用煤油灯照明可能对他的健康造成了不利影响。

在这种背景下,陈景润花了六年时间,在高度保密的情况下,成功简化了“哥德巴赫猜想(1+2)”的证明过程,完成了一篇超过100页的学术论文。然而,就在他取得这一重大突破的同时,他的健康状况也开始恶化。

前往医院的途中,他碰巧遇到了中科院数学所的负责人罗声雄。在科学院里,罗声雄和陈景润关系不错,是陈景润的少数好友之一。

在陈景润遭受"革命群众"暴力对待时,围观者不仅袖手旁观,还发出讥讽的笑声。唯有罗声雄挺身而出,为陈景润主持公道。罗声雄深知陈景润正在全身心投入"哥德巴赫猜想"的研究工作,因此不仅给予支持,还不断鼓励他继续坚持学术追求。

罗声雄注意到陈景润面色苍白,正准备去医院,便赶紧上前询问:“你看起来不太对劲,发生什么事了?”

陈景润并未直接回应,他意识到自己可能时日无多,便突然转向罗声雄,略带神秘地说:“我已经完成了对那个猜想的证明,论文也写好了,你觉得接下来该怎么做?”

“这个推导步骤有漏洞吗?”罗声雄提出疑问。

“我完全有信心,但就怕文章发不出去,就算真发表了,恐怕也会招来批评。”陈景润坚定地说。

罗声雄察觉陈景润态度坚定,立即给朋友加油鼓劲,同时迅速在脑海中规划起下一步行动。他坚信,只要东西是正品,就没什么可担心的。

罗声雄和乔立风迅速行动,联手撰写了一份名为“数学所重大理论突破”的报告。两人果断决定,绕过数学所内部流程,直接将报告递交至中科院高层。

在这个关键时刻,陈景润的学术成果正好符合时代需求。

在这次会议上,陈景润并未被提及,但新华社记者顾迈南凭借其敏锐的新闻直觉,迅速挖掘到了陈景润的故事,并了解到了他所面临的困境。

陈景润很清楚自己这篇论文的价值,这不仅是个人学术生涯的巅峰之作,更是新中国数学领域的重大突破。然而,在当时的特殊环境下,即便他预感到自己可能不久于人世,也只能选择将研究成果雪藏,不敢公之于众。

人们普遍认为陈景润是个性格古怪的人,但顾迈南却看到了他独特的一面。顾迈南迅速撰写了两篇“新华社内参”,详细报道了陈景润的故事。

文章重点介绍了陈景润在攻克"哥德巴赫猜想"这一数学难题中的突出成就。同时,作者通过细致入微的描写,展现了陈景润在生活和工作中的艰辛处境。这种将卓越学术贡献与艰难生活条件的鲜明对比,给读者带来了深刻的情感冲击,使文章极具感染力。

陈景润的生活环境极为简陋,他住在一间仅6平方米的小屋里,光线昏暗。暖气片上摆着他的饭盒和一些药瓶。工作时,他只能把被褥掀开,用床板充当桌子。由于房间潮湿、通风不良,空气质量差,他患上了肺结核。此外,他还饱受喉头炎、持续咳嗽以及频繁的腹胀和腹痛的困扰。

这篇文章对陈景润的未来产生了深远影响。它不仅指引了他的人生方向,更成为了他事业发展的重要转折点。正是通过这篇文章,陈景润找到了自己的研究兴趣,并确立了终身奋斗的目标。这篇文章像一盏明灯,照亮了他前进的道路,激发了他对数学研究的热情。可以说,如果没有这篇文章的启发,陈景润可能就不会走上数学研究这条道路,也就不会取得后来的成就。它成为了陈景润人生中的一个重要里程碑,对其后续的学术生涯起到了决定性的作用。

【种子发芽,终被人拉出困境】

1973年3月某天中午,江青午睡醒来,像往常一样浏览新华社的内部参考消息,正好读到顾迈南关于陈景润的报道。

江青一结束阅读,立即拨通电话,通知她的机要秘书杨银禄前来。

杨银禄回忆道,他刚走进江青的办公室,就发现她正用小手帕擦着眼泪,说话时声音都有些哽咽。

江青带着悲伤的语气向杨银禄倾诉:“哥德巴赫猜想可是数学界最复杂的难题,连很多国外顶尖的数学家都在研究。陈景润在这方面取得了重大突破,这是咱们中国人的荣耀。可现在他的处境这么艰难,我们怎么能袖手旁观呢?”

江青随后发表了意见,杨银禄在审阅新华社关于陈景润的内部报告时,看到了江青的批示:“主席,是不是应该优先考虑救治陈景润?”

毛主席审阅后,随即作出批示,对江青的提议给予了回复。

几天后,陈景润被送往解放军309医院,几位专家迅速进行会诊,很快确诊他患有慢性腹部结膜炎。幸运的是,病情并不危急,不会危及生命。陈景润和身边的人这才放下心来,意识到他之前觉得自己活不长了是过于悲观的想法。

会诊一结束,根据毛主席的指示,陈景润留在医院接受进一步的观察和休养。

陈景润耗费六年心血撰写的论文,最终迅速刊登在《中国科学》英文版第16卷第2期。这篇论文篇幅长达百页,凝聚了他多年的研究成果。

陈景润的生活状况逐渐好转,周恩来提名他担任第四届全国人大代表。中央领导考虑为他提供住房,邓小平对他给予了高度赞扬,称赞道:“中国如果能有一千个像陈景润这样的科学家,那就非常了不起了!”

在那个普遍认为“读书没用”的年代,陈景润却逆流而上,在科学这片贫瘠的土地上绽放出独特的光彩。他不仅在学术领域取得了卓越成就,还对社会产生了深远影响。他的成功让许多科研工作者重新燃起了希望,他们感慨道:“只要有真才实学,还是能得到认可的。”陈景润的故事成为了那个时代的一盏明灯,证明了知识的力量和价值。

1977年,徐迟撰写的《哥德巴赫猜想》一经发布,立即引发广泛。这部报告文学聚焦数学家陈景润的传奇经历,使其迅速成为全球瞩目的焦点。凭借这部作品的影响力,陈景润在国际学术界声名鹊起,被誉为华人世界的杰出代表。

国际数学家联合会主席曾致函陈景润,邀请他在全球数学家大会上发表学术演讲。那次大会仅遴选了十位顶尖数学家进行报告,陈景润位列其中。这一邀请不仅体现了对他学术成就的高度认可,也标志着他获得了数学界的崇高荣誉。

然而,陈景润经过深思熟虑后,果断回绝了这次邀请。原因很明确:当时在国际数学家联合会中,中国应有的席位被台湾方面占据着。

他在给国际数学家联合会主席的回信中表示:

我国一直积极推动与全球各国的学术合作与友好往来。在此,我要特别感谢国际数学家联合会主席的盛情邀请。

其次,全球范围内只有一个中国,那就是中华人民共和国,它代表了中国全体人民的利益,而台湾是中国不可分割的一部分。由于台湾地区目前在国际数学家联合会中占据了中国的位置,这导致我无法参加该会议。

科学是全球共享的,但研究者往往心怀祖国,陈景润的行为正是这一理念的体现。通过他的行动,我们可以看到他的爱国情怀和智慧,这与他被外界误解的“痴傻”形象截然不同。那些关于他的负面言论,实际上是对他名誉的损害。真正了解一个人,不应依赖于他人的片面之词。

1978年,全国科学大会在京举行。邓小平在会议上首次明确指出,科学技术就是生产力。这一论断为中国知识分子带来了新的希望,让他们重新获得了应有的尊重和地位。

在会议休息期间,邓小平特意安排了时间与陈景润见面,这是他们两人首次也是唯一一次的直接交流。

陈景润见到邓小平时,立即弯着腰快步上前,双手紧紧握住邓小平的右手,深深鞠躬,真诚地说道:“感谢邓副主席,非常感谢……”

【关于妻儿】

1980年,一直单身的数学家陈景润结束了他的独居生活,与一位年轻的军医喜结连理。这位军医比他年轻18岁,两人在相识后迅速办理了结婚手续,开始了共同的生活。

尽管外界对陈景润和由昆的婚姻存在诸多议论,主要源于两人的年龄差异,但他们并未受到这些声音的影响。婚后,两人的生活和谐而幸福,彼此之间的感情深厚且稳定。他们用实际行动证明了外界的猜测和质疑都是多余的,共同构建了一个充满爱与理解的温馨家庭。

由昆提到,她和丈夫之间很少发生争执。对于外界认为她结婚是为了追求名利,她解释道,两人刚结婚时,生活条件并不优越,仅有一间半的房子,且并未享受任何特殊待遇。

在婚姻生活的第二年,由昆通过剖腹产顺利诞下了一个重达七斤四两的男孩。夫妻二人决定将孩子的名字定为“陈由伟”,这个名字巧妙地融合了双方的姓氏。陈景润深知妻子分娩过程的艰辛,曾提议让儿子跟随母姓,他对由昆说:“不如让孩子跟你姓吧。”然而,由昆认为“由陈伟”这个名字听起来不够顺耳,最终陈景润放弃了这一想法。

起初,由于职业关系,夫妻俩不得不分别住在北京和武汉。当妻子生下孩子时,陈景润内心充满了喜悦。然而,面对自己狭小的住所,他感到无奈,无法提供更好的居住条件。

陈景润一家三口在北京团聚后,生活条件有了显著改善。他被分配了一套四居室的住房,这使得他能够为妻子和儿子提供更加舒适的生活环境。

命运总爱给人出难题。就在那一年,陈景润被查出患上了帕金森症。有专业人士研究过他的病情,觉得这病可能跟他以前经常在煤油灯下干活有关,因为煤油灯会释放大量苯,他可能吸入了太多这种有害物质。

1984年,陈景润因病住院期间,组织上提议由昆保留军人身份,但不必再去单位工作,专心照料陈景润。对此,陈景润坚决反对,他明确表示:"不行,由昆应该继续追求自己的事业。"这一表态不仅体现了陈景润对由昆个人发展的支持,更成为由昆日后坚持自我、独立生活的重要精神支柱。

1996年,数学家陈景润在北京去世,年仅63岁。国家以副部级规格为其办理了后事。

由昆回忆起丈夫离世后的日子,感慨道,正是丈夫生前的不懈努力,让她在他走后,即使没有了精神依靠,依然能够依靠事业和儿子支撑生活,避免了因家庭支柱倒塌而陷入无助的境地。

陈景润去世后,由昆把重心放在了培养儿子上。她提到,陈由伟在北大附中上高二时,身高已经超过一米八,身体健壮,性格讨喜,这让她感到无比欣慰。

和许多家长一样,由昆也希望儿子能够出人头地,但她唯一不希望的,就是陈由伟去学数学。然而,陈由伟最终还是选择了这个方向。

"你爸是陈景润吧?那你数学肯定特别厉害?有没有报数学辅导班啊?"这些话,陈由伟小时候一听就烦。但他一直记着父亲的那句叮嘱:"男子汉就该学好数学。"

陈由伟在加拿大完成高中学业后,进入大学学习。然而,入学仅一年,他主动联系母亲,明确表示希望调整专业方向,转向数学领域。

儿子在电话那头说完,由昆沉默了好一会儿,最后才缓缓吐出一句:“好吧。”

多年后,陈由伟完成了数学学业,对他而言,研究数学就像与父亲进行心灵交流。他感慨道:“有些事情是命运的安排,无论如何都无法逃避。”

2006年,厦门大学数学学院决定为陈景润制作一座铜像。陈由伟身材高大,坐在父亲的铜像旁,拍下了一张照片。

在铜像揭幕仪式结束后,由昆表示:“现在我可以安心地告诉先生,我们的孩子已经长大成人。他身上传承了先生的许多优点,并且实现了先生‘若生男孩,最好让他学数学’的愿望。”

Jason

这可能是那段时间江青做的为数不多的好事吧

秋风知落叶

徐迟的《哥德巴赫猜想》写得非常感人,让全国人民知道了陈景润的成就,陈景润因此成为我们那个年代求学的偶像👍🏼

用户27xxx80

一代人的偶像,我的男神

小鸡展翅

“1+2”是将筛法发挥到极致的体现,要证明“1+1”筛法可行不通了,需要发明全新的数学方法和数学体系。另外,帕金森病和吸入煤油烟气没有必然联系。

用户15xxx87 回复 03-28 08:49

那也很了不起了