1976年9月9日,毛主席逝世。

他立下遗嘱,指示身后事需火化遗体。

经中央领导慎重考虑,决定毛主席遗体应予以永久保存。

此决定竟被一些人利用,作为攻击之辞,声称毛主席遗体防腐费用高昂,天价之说由此而起。

这究竟是什么原因导致的?

当年,毛主席的后事处理包括遗体安置、追悼会举行等,具体安排经过周密规划,确保庄重得体,体现了国家对伟人的尊重与缅怀。

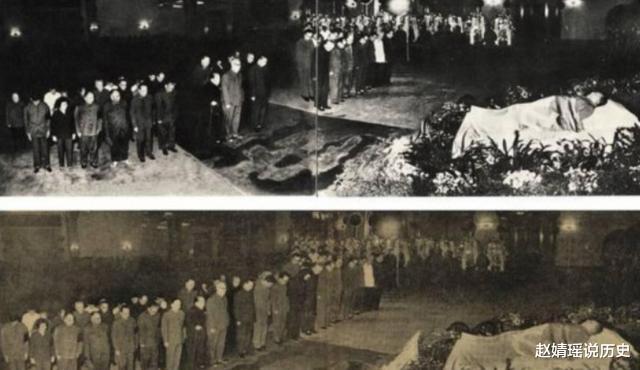

【举国哀悼】

1976年9月8日晚,人民大会堂灯火通明,宴会厅内欢声笑语不断回荡。

华国锋总理刚完成对外宾的欢迎致辞,面带微笑,助理急忙上前,轻声告知:“华总理,有紧急电话。”

华国锋总理心猛地一沉,意识到毛主席的病情已危急至生死边缘。

今日,主席多次陷入昏迷,经医生全力抢救,方转危为安。

中央政治局其余成员皆在主席卧室外等待,心中焦急,盼望能有奇迹降临。

闻电话中传来的沉重消息,华国锋总理心情沉重,坠入谷底。

他挂断电话,迅速与外宾简短告别,随即匆忙离开了宴会厅。

他迅速前往中南海,但遗憾的是,仍旧未能及时赶到,已晚了一步。

他赶至毛主席卧室,见医生们凝重立于病榻旁,宣告:毛主席已逝世。

所有同志振奋精神,忍痛成立治丧委员会,负责处理主席逝世后的相关事宜。

1956年,中央号召全民改土葬为火葬,自高层至百姓均须遵循。毛主席率先垂范,在倡议书上亲笔签名以示支持。

散会后,毛主席特意嘱咐贴身秘书:“我逝世后,务必进行火化。”

他进一步表示,希望自己去世后骨灰能撒入湘江,以供鱼儿自由享用。

主席幽默地说:“我生前喜爱吃鱼,希望死后鱼儿能用我的骨灰为食,让我成为它们白白胖胖的‘供养者’,为民众贡献更多美味。”

主席晚年病重时,常对医护人员言明:“我意愿火葬。”闻者皆感心中酸楚。

护士长含泪急慰:“主席万岁!”主席不悦,正色道:“人民万岁,人民万岁!”

他一生致力于为人民谋福祉,勤勉不懈。离世之时,全国沉浸在悲痛之中,共同哀悼。

人们自四面八方汇聚北京街头,争睹伟人遗容,渴望捕捉他依旧留存的气息。

群众将赴京的消息传来,党中央深感忧虑,心情异常沉重。

华国锋总理迅速召集会议,专题研讨妥善处理毛主席后事,确保安排得当。

与会者意见不一,有主张遵从毛主席遗愿火化者,亦有忧虑者言:“毛主席乃人民领袖、革命先驱,火化虽顺其愿,但群众期盼何安?”

会上,关于列宁同志遗体永久保存的决策引发了广泛热议。

有人称:“这亦是缅怀之一种,使后人得见领袖风姿,追思革命历程。”

会议经多轮商议达成共识:毛主席功勋卓著,应永载史册,其遗体需不朽保存,供后人瞻仰。

【身后事宜】

为让人们瞻仰领袖不朽容颜,需确保遗体保存栩栩如生,这是既定目标。

遗体保护小组紧急成立后接获任务,成员们互视无言。组长徐静虽有苏联留学背景,却未涉足防腐技术。

他们边摸索边前行。徐静率队日夜奋战,最终成功研制出宝贵的防腐剂。

遗体注入后,效果显现:轻微浮肿立即出现。

徐静与队员紧张万分,心悬一线,静默不语,全神贯注地等待着最终结果的揭晓。

次日,浮肿奇迹般消退,展现出令人赞叹的自然原貌。

此刻,团队成员似感受到伟人脉搏的跃动,亲眼目睹了一项科学壮举的诞生。

得知主席遗体保存完好且将建纪念堂,人们的爱国热情高涨,如烈火般炽热,激发了无数颗忠诚的心。

全国各地的支持力量汇聚北京,如潮水般汹涌而至。

东北的优质木材、四川雄伟的花岗岩、海外同胞赠予的大理石,每一样建材都彰显了人民对主席深深的敬爱之情。

1976年11月,毛泽东纪念堂开始建设,全国人民积极参与,贡献力量。

一年内,一座庄严殿堂屹立,成为主席永远的安息之地。

这座纪念堂讲述着感人故事:主席虽逝,其光辉永照中华,中国人民铭记于心。

纪念堂已竣工,接下来将制作伟人棺材。

中央指定时任计划委员会副主席韩伯平,负责完成这项重要任务。

韩伯平明悉责任艰巨,迅速召集精英团队,郑重告知:“此任务道远任重,影响深远,务必追求完美。”

工作人员苦思冥想后,首要考虑的关键要素是隔绝氧气。

为长时间保存遗体,需创造无氧环境,这是实现最佳保存效果的关键条件。

仅隔绝氧气不足,降温同样迫切。需立即采取措施降低温度,以确保安全。

然而,问题在于,当时国内尚未建成符合需求的冷库,这着实令人苦恼。

将遗体置于棺椁内,需确保内部温度不超七度,否则尸身将出现不可逆转的变化。

那段日子,北京城内热浪汹涌,尽管工厂内大功率空调不停运转,室内温度仍保持在十度左右。

群众从四面八方涌入首都瞻仰毛主席遗容,虽隔重重帷幕远距离观看,但人山人海导致热量剧增,遗体保存难度再次大幅上升。

韩伯平毅然接受党中央的艰巨使命,面对无氧和降温两大难题,他决心寻找解决方案。如何破解这两大难题,成为他当前的首要任务。

同时,外界传言苏联的防腐技术耗资巨大,令人震惊。

毛主席遗体防腐的具体费用数额是多少,并未公开透露,因此无法给出确切数字。

面对诸多猜测,真相究竟如何?

【真相澄清】

工作组经多方面讨论后决定,采用惰性气体填充棺椁内,以有效隔绝氧气。

无氧环境构建完毕后,韩伯平即刻联络北京冷冻厂专家,共议降温之策。专家研讨认为,要实现持久速冻,需研发新型设备。

专家设想用半导体打造制冷装置,旨在有效对抗人流产生的热量。

在专家理论的支持下,这款半导体制冷装备很快被研发出来。

它似无形屏障,守护着毛主席棺椁,确保内部温度维持在适宜区间。

万事俱备,毛主席遗体即将入殓棺椁。但当时中国打造水晶棺技术尚未成熟。

有人建议挪用苏联赠孙中山先生的水晶棺,韩伯平严词拒绝,认为用旧物安放伟人缺乏敬意,且不利于遗体保存。

他迅速做出决定:“以玻璃棺椁暂代水晶棺。”

当年,制造有机玻璃棺材颇为不易,全北京仅此一家工厂具备此能力。

得知要为毛主席制作棺材,厂里的工人们均深感责任重大,纷纷毫不犹豫地接受了这一光荣使命。

全厂动员赶制一口棺材,众人昼夜不息,韩伯平亦与工人并肩,同吃同住,共克时艰。

不到一日,玻璃棺材的加工工作即圆满结束,所有步骤均顺利完成。

韩伯平迅速召集物理专家,并将预先备好的惰性气体注入其中。

随后,指挥众人谨慎地将伟人遗体安置在玻璃棺内。

那棺材初看似水晶,但在纪念堂灯光映照下,玻璃材质反射的强光如芒在背,深深刺痛了韩伯平的心。

这结果与他最初设想大相径庭,仍需采用水晶棺。

韩伯平重启搜寻工作,专注寻找水晶棺的模型与材质。

在中央美院的协助下,最终确定了一款精美绝伦的水晶棺设计样式。

数月之后,一尊长2米、重200斤的真正水晶棺惊艳亮相。

其纯度达99.99%,犹如自然与技艺完美融合的杰作。

1977年9月9日,故宫角楼前聚集大量人群,毛泽东纪念馆正式举行落成典礼。

在水晶棺椁内,伟大领袖毛主席静静躺着,晶莹剔透的棺体映衬出他安详的面容,长眠于此。

时间在这一刻似乎静止,瞻仰者们依稀能浮现出伟人昔日的面容与笑容。

然而,随时间推移,有人发现毛主席遗体有所变化,显得更加瘦削,身形也略矮。

质疑声扩散,有人认为巨额防腐费用未达最佳维护效果。

徐静,负责遗体防腐工作,公开否认了关于天价维护费的指控,并坚决否认了遗体体积缩小的传言。

他解释,光影交错导致人的视觉产生微妙偏差,从而产生了遗体改变的错觉。

毛主席去世,给每位中国人心中带来了难以填补的悲痛。

他的高大身影,犹如明亮灯塔,指引我们前进的方向,照亮道路。

无论时代变迁如何,我们始终铭记毛主席对国家和人民的杰出贡献。

对毛主席的缅怀与尊崇,是中华儿女不变的情感。这份情感深植于心,历久弥新,彰显着我们对伟大领袖的永恒敬意。