文|徐 来

编辑|徐 来

《——【·前言·】——》

汉武帝,用铁血的手段,开辟了一条属于中国的战略命脉。

这片土地,后来成为中国西部的“战备省”,至今仍为中华大地,带来深远的影响。

这场关乎中国未来的远征,是如何决定的?汉武帝到底多有远见?

挑战匈奴,汉武帝的北疆之患

公元前141年,十六岁的刘彻登基为帝,取年号建元,史称汉武帝。

汉朝逐渐走出战乱,可外患仍频繁扰边,尤以北方匈奴为患最烈,匈奴的铁骑在边疆肆虐,掳掠汉民财物,甚至深入内地,挑战汉朝的底线。

多年前的“白登之围”中,汉高祖刘邦便因大意,被匈奴单于冒顿围困,险些性命不保。

汉匈之间,自此结下宿怨。

汉初统治者为求生息养民,采用“和亲”政策,以汉朝宗室女子远嫁匈奴单于,换取暂时的和平。

匈奴的野心,却未止步于和亲。

边境的烽火依然燃烧,西汉百姓多次被迫流离失所。

汉武帝即位后,面对频繁的侵扰,他的态度开始转变:以武止战,反击匈奴。

这位年轻的皇帝,自幼便展现出,与众不同的雄心,心中早已蓄势待发,誓要让汉朝挺立于北疆之外。

公元前139年,汉武帝实施他反击匈奴的第一步——派遣使者出使西域。

这个使者,便是历史上赫赫有名的张骞。

张骞的任务并非简单的外交拜访,而是开拓疆土、联络远方的盟友。

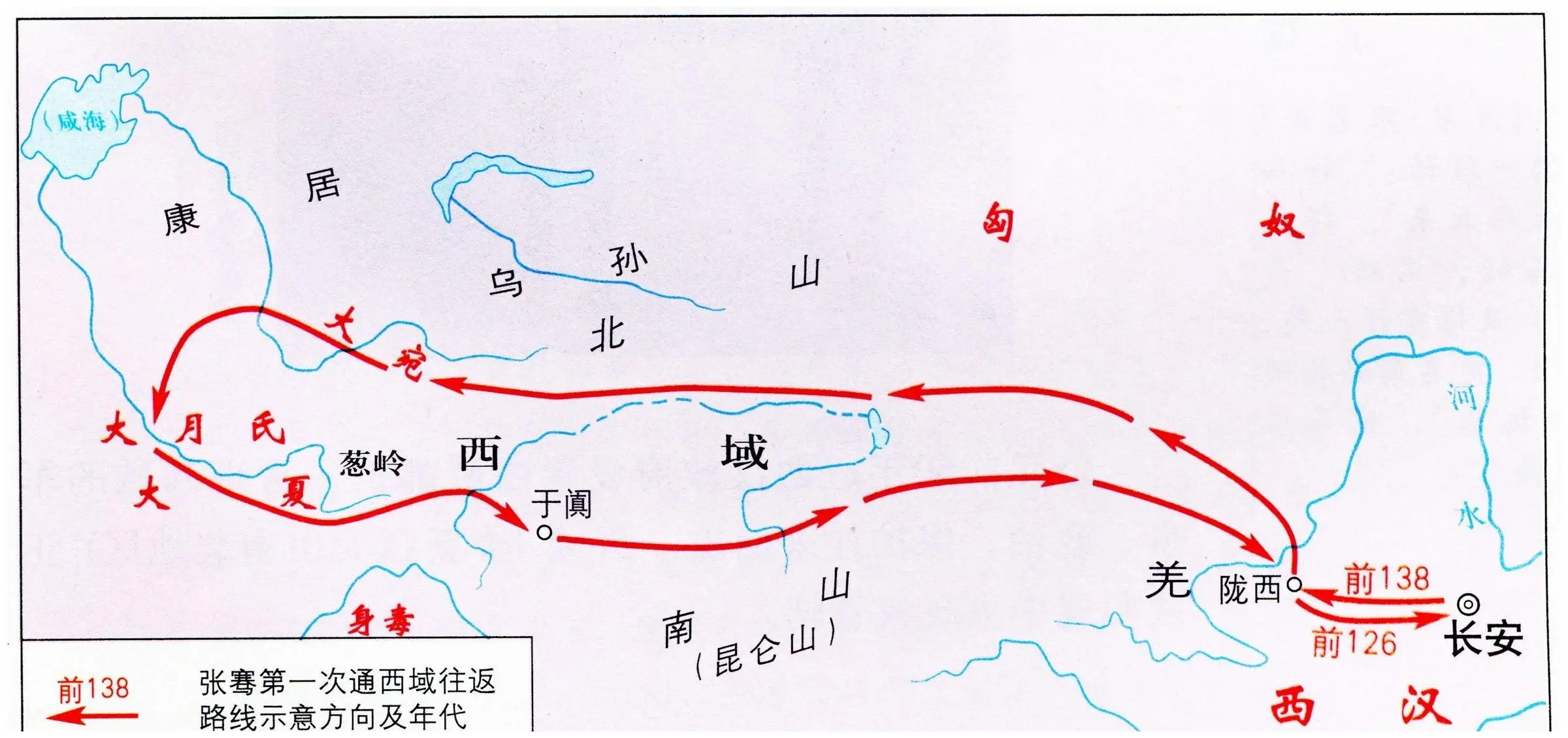

他带领一支两百余人的使团,打算穿越匈奴控制的河西走廊,前往大月氏,希望借助大月氏的力量共同夹击匈奴。

张骞的这次出使,远非轻松之旅。

汉朝的士兵自幼长于中原,对于西域的沙漠、戈壁一无所知。

他们行军刚出汉境,便遭遇匈奴的阻截,张骞及其随从被俘并被押往匈奴单于庭。

为了获取情报,匈奴人并未杀害张骞,而是将他软禁于匈奴。

十年囚禁生涯中,张骞不仅没有放弃使命,反而积蓄力量,时刻伺机逃脱。匈奴人不断以优厚的条件招降张骞,甚至给他配了妻子,企图让他放弃使命。

张骞心意坚定,暗中观察匈奴的兵力分布、地形地貌,利用匈奴对他的逐渐松懈,积蓄起了一股强烈的回归力量。

张骞终于在匈奴的监视下,带着一名随从,逃出匈奴控制,继续向西。

他们辗转来到康居,虽未能到达大月氏,但沿途了解了西域的诸多状况,包括康居、乌孙、大宛等西域国家的兵力、地形、资源。

汉武帝对此极为重视,张骞带回的每一份情报,都是汉朝对抗匈奴的宝贵资料。

此时汉朝军队,还在频繁与匈奴小规模交战,河西一带的控制权,仍多在匈奴手中,而张骞的情报,为汉武帝的北征之路,增添了无限可能。

张骞出使后的战略抉择

张骞归来后,汉武帝立即展开,对西域的战略规划。

经过十多年的隐忍与积蓄,汉武帝意识到,要想真正震慑匈奴,必先打开河西走廊,这不仅能将匈奴逐出西域,还能将汉朝的势力向西延伸,建立起强大的屏障。

张骞此行,虽然未能联手大月氏,却打破了汉朝,对西域的封闭认知,带回了关于大宛、大月氏、康居等地的重要信息。

正是这些信息,让汉武帝更坚定了西征的决心。

公元前127年,汉武帝发起了对河西走廊的征战,任命卫青为将军,率军开辟西域之路。

卫青不辱使命,一路攻破匈奴的河西据点,将匈奴的力量逐步驱逐出敦煌、酒泉等地。经过数年征战,汉军在河西设立酒泉、张掖、武威、敦煌四郡,以此稳固汉朝的边疆。

卫青的每一步都踩在匈奴的要害之上,打得匈奴无力还手。

这是汉武帝在汉朝历史上,最具远见的战略决策之一。

而实现这一战略的关键将领,正是霍去病。

霍去病的西域战功

这位年少的将领,仅仅十几岁便随军出征,以勇猛的战功震惊四方。

在西汉与匈奴多年的较量中,霍去病始终冲锋在前,为汉朝的北疆和西域奠定了坚实的基础。

公元前121年,霍去病年仅18岁,便被汉武帝委以重任,带领一支精锐部队,出征河西走廊。这条走廊,自古便是连接西域的,重要通道,地理位置尤为关键。

匈奴在此驻扎重兵,妄图用武力,将西域牢牢控制在,自己手中。

霍去病肩负汉武帝的厚望,身披盔甲,带领手下三千骑兵向河西进发。

他的作战风格,极为凌厉,行军迅速,出奇制胜。

在河西一带,霍去病不拘一格,屡屡用奇袭战术,每当匈奴大军,毫无防备地驻扎在某处,霍去病便率领汉军,悄无声息地包围敌营。

战斗打响时,汉军如猛虎出山,迅速击溃匈奴的军队。

霍去病在这一战役中俘获敌方大量士兵,彻底破坏了匈奴的驻地。

在河西走廊,霍去病一战接着一战,捷报频传。

他的进攻极富效率,几乎未曾失败。数月内,霍去病便掌控了河西的局势,将匈奴人驱逐至更远的漠北。

汉武帝听闻霍去病的胜利,心中振奋,决定进一步加大西域开拓的力度。

公元前119年,霍去病再度领兵出征,此次规模更为庞大,目的是彻底消灭匈奴的核心力量。

霍去病带领大军深入漠北,在极端恶劣的沙漠环境中日夜兼程,连续作战。

他们历经风沙、饥寒,跋涉千里,最终成功找到匈奴的驻地。

战斗中,霍去病指挥得当,将匈奴的主力部队围歼在沙漠之中。

这一战打得匈奴元气大伤,实力大不如前。

经过霍去病与卫青的多次合力征战,匈奴不再能威胁汉朝的边疆。霍去病不仅在军事上取得辉煌胜利,还在战役结束后带回了大量俘虏和物资,为汉朝在西域的巩固打下坚实的基础。

西域逐渐成为汉朝的“战备省”,河西走廊从此被汉朝牢牢掌控,成为连接西域与中原的黄金通道。

西域的战略意义与汉武帝的远见

霍去病的战功,不仅让汉武帝深感欣慰,也使得汉朝,对西域的控制力,大大提升。

汉武帝的远见在于,他并未满足于,短期的军事胜利,而是着眼于,更长远的战略布局。

霍去病的征战,让西域成为汉朝的,有效控制区域,这不仅削弱了,匈奴的威胁,还使得西域成为,汉朝与中亚、南亚地区,交流的重要枢纽。

为了进一步巩固西域,汉武帝决定,在河西走廊,设立军政机构,建立四郡,即酒泉、张掖、敦煌、武威。

这些郡县不仅是军事据点,也是沟通西域的桥梁。

每一处郡县都驻扎有精锐部队,以应对匈奴的任何反扑。

汉武帝还下令,在河西走廊沿线,修筑长城,设置烽火台,保证一旦有敌袭出现,汉军能够迅速反应。

西域的安定,直接推动了,汉朝的对外交流,使得中原的商品,得以通过这条走廊,流通至西域乃至更远的中亚。

汉武帝多次派遣使者前往西域,其中以张骞的两次出使,最为著名。

张骞带回了关于大宛、大月氏、康居等地的宝贵情报。

汉武帝了解到,西域不仅是战略要地,还是富饶的资源地。

大宛的汗血宝马,让汉武帝心动不已,这些强健的战马,无疑将极大,提升汉朝的军事实力。

为了争取到汗血宝马,汉武帝不惜耗费重金,与西域各国建立商贸关系,推动了汉朝与西域的贸易往来。

除了军事和经济上的收益,汉武帝更看重,西域的战略屏障作用。

西域的地理位置特殊,作为汉朝的“战备省”,它既能够抵挡外敌,也能够保护中原的安定。

汉武帝对西域的开拓,使得汉朝在面对匈奴时,不再只是被动防守,而是拥有了,主动出击的优势。

汉武帝还派遣使节团,赴西域进行贸易,这些商队,沿河西走廊进入中亚,将中原的丝绸、茶叶、铁器等商品带入西域,西域的葡萄、骆驼等特产也随之传入中原。

西域逐渐发展为,汉朝通向西方的门户,成为古丝绸之路的,重要组成部分。

贸易的往来,不仅带来了财富,也促进了文化的交流,推动了东西方文明的交融。

通过一系列军事征服,和经济文化交流,西域的战略意义,在汉朝得到充分发挥,汉武帝的远见,不仅仅在于,一时的军事胜利,更在于他对西域,长远发展的谋划。

他通过征服河西走廊,开辟通往西域的道路,并在西域建立郡县,强化中央政权的影响力,使得西域,在汉朝的版图中,占据不可动摇的地位。

通过霍去病的西域战功、张骞的外交使命,汉武帝让西域,成为汉朝强盛的支撑力量。

这片“战备省”,从那时起,不仅承担了,防御外敌的任务,也成为中国文化,和经济输出的,重要通道。

汉武帝的战略眼光,和果断决策,使得中国的西部疆土,从此不再是荒凉之地,而是具备丰富资源,和战略价值的宝贵领土。

【免责声明】文章描述过程、图片都来源于网络,此文章旨在倡导社会正能量,无低俗等不良引导。如涉及版权或者人物侵权问题,请及时联系我们,我们将第一时间删除内容!如有事件存疑部分,联系后即刻删除或作出更改。