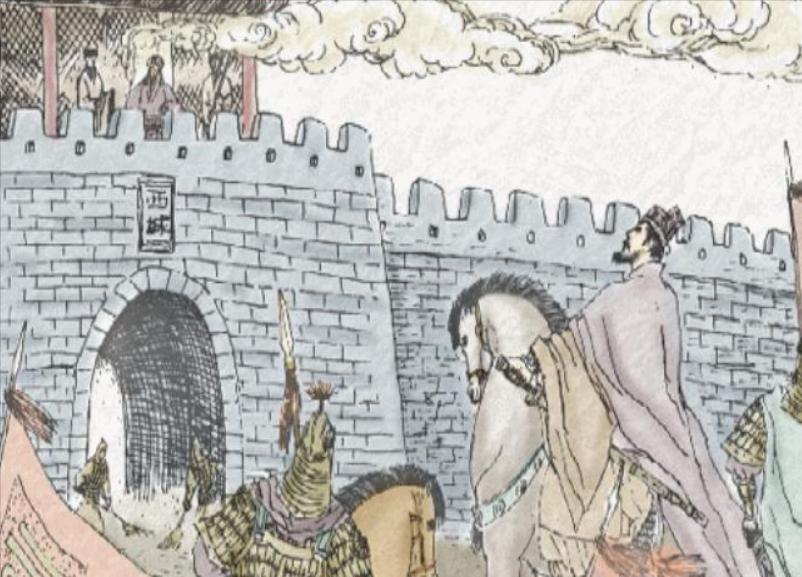

公元228年的西城之战,诸葛亮的一手“空城计”让世人津津乐道。

司马懿带着15万大军压境,却在城下止步不前,最终撤退。

这一幕已然成为经典,然而,真的是诸葛亮的抚琴之技震慑敌军,抑或是城楼上的两个书童,在这场静谧的博弈中,悄然发挥了至关重要的作用?

转折中悄然定下命运的基调。公元228年,蜀汉的丞相诸葛亮正在实施他雄心勃勃的北伐计划。

这一年,他发动了第二次北伐,试图通过精密的军事策略打击曹魏的力量,扩展蜀汉的地盘。然而,理想与现实往往存在巨大差距,历史的洪流没有轻易眷顾他。

街亭失守,蜀军被迫节节败退,诸葛亮的形势一度陷入了危急。

这时,曹魏的主帅司马懿率领15万大军快速逼近西城。

西城的局势异常险恶,城中几乎没有足够的军队抵御魏军的进攻。

据史料记载,城内只剩少量士兵,甚至连粮草也所剩无几。这意味着,若司马懿果断发起攻击,西城将很快陷入敌军手中,诸葛亮的整个北伐计划可能因此彻底崩盘。

然而历史上从来不缺乏智慧与勇气的交锋。面对如此绝境,诸葛亮并没有选择放弃或逃跑,而是决定采取一场最为险峻的心理战术——空城计。

诸葛亮的空城计并非普通的战略行动,而是一场关乎命运的赌博。

历史记载,诸葛亮素衣纶巾,独自坐于城楼之上,身边没有一兵一卒,却在紧张时刻从容不迫地抚琴,仿佛眼前的一切并非生死攸关的战事。

如此大胆的举动不仅震慑了敌军,更让人心生敬畏。但在这场看似简单的戏码背后,两个书童的角色却为整场计谋增添了神秘的色彩。

他们是关键中的关键,一个手持宝剑,一个手持拂尘,并在那风云激荡的城楼上从容自若。

这是空城计中最出人意料的细节之一,也是令司马懿最终决定撤退的最深层原因。

城楼之上,诸葛亮沉静地抚琴,似乎全然不顾即将来临的危机。

站在他身后的两个书童却让司马懿无比疑惑。

这两个看似稚嫩的孩子,一个手持宝剑,另一个手持拂尘,他们的神情令人难以捉摸。

这场景,对于司马懿而言,显得格外诡异。他亲眼看到的,并不是一座兵荒马乱、急于防守的城池,而是一派从容淡定,仿佛城中埋藏着极大的秘密。

从战争的常理来看,面对数万大军压境,普通百姓早该四处奔逃,城楼上的随从更该惊慌失措。然而,这两个书童却一反常态,没有丝毫慌乱的表现,反而像两尊雕像一般,稳稳地站在诸葛亮的两侧。

他们的动作与气息丝毫不显紧张,甚至比成年将领更加沉着冷静。

司马懿并非普通的将领,他见过无数战争场面,熟悉每一个细节可能隐藏的真相。

此时的司马懿,心中自然警铃大作。他深知战争中的细节往往能揭示出隐藏的真相。正因为这两个孩子的异常镇定,他无法确定城中是否有埋伏。

孩子的情绪最难隐藏,而他们的冷静无疑是整场计策中最大的疑点。这不仅仅是出于感知的经验,更是一种深入骨髓的战场直觉。

此时此刻,城楼上两个孩子的面不改色,俨然成了司马懿撤退的致命理由。

这场仗并非只打在兵刃之间,更是一场无声的心理较量,司马懿不敢再轻举妄动。

诸葛亮的空城计,不仅仅是一个大胆的战术行动,更是一场关乎智慧与心理战的完美布局。

在当时的形势下,西城兵力稀少,若单凭实力硬碰硬,蜀军必将惨败。

但诸葛亮并非凭借实力取胜的将领,他擅长通过洞察人性与心理,将战场的主动权掌握在自己手中。面对15万司马懿大军的步步逼近,他明白单纯的防守无法守住这座孤城,唯有运用心理战术,才能逆转战局。

这场空城计的核心,并不只是诸葛亮抚琴的从容,更在于他对司马懿谨慎性格的深刻洞察。

司马懿的谨慎,成为了诸葛亮最为有利的武器。在诸葛亮的设想中,司马懿不会轻易相信城池空虚的表象。

两个书童的异常表现,更是为整个计谋添上了一笔至关重要的色彩。

孩子们的冷静与镇定,在司马懿眼中变成了一个谜团,而这种谜团正是让司马懿迟疑、怀疑、最终撤退的关键。

在这场充满智慧的对决中,诸葛亮的布局不仅体现在表面上的抚琴演绎,更在于每一个细节的掌控。

通过书童的冷静,他向司马懿传递了一个信号:城中有着未曾显露的后手,一旦贸然进攻,魏军可能遭受无法承受的后果。

司马懿的撤退,正是因为这种未知的恐惧,而这场心理战的胜利,来自于对人性的深刻洞悉与操控。

在这场无声的对决中,司马懿的内心挣扎和反思成为了关键。

面对儿子司马昭的不解,司马懿没有直接回答,而是再次把目光投向城楼上的诸葛亮。

此时,他的内心已经开始动摇。

他一方面知道眼前这座城池显然没有太多兵力防守,另一方面,他又无法忽视诸葛亮的从容态度和那两个书童的异常表现。

司马懿深知,战场上的每一个细节都有可能隐藏着陷阱。

而这两个小小的书童,他们的表现绝对不符合常理。孩子的天性是直接且无掩饰的,尤其是在面对生死关头时,若城中没有埋伏,两个书童不可能如此镇定。正是这种矛盾的细节,让司马懿的疑虑不断加深。

他想起了自己多年征战的经历,熟知诸葛亮从来不是一个轻易冒险的将领。虽然眼前看似简单的空城计背后,可能有着未曾显现的布局。

这让司马懿不敢贸然行动,他决定撤兵,不仅是因为两个书童的冷静反常,更是对诸葛亮多年来表现出的深谋远虑产生了敬畏之心。

司马懿没有向司马昭解释太多,只轻轻叹道:“诸葛亮一生谨慎,从未冒险,此事必有蹊跷。”

简单的一句话,揭示了他对局势的精确判断。在他看来,空城中一定隐藏着不为人知的玄机,而这些玄机的存在才是让他不敢轻举妄动的真正原因。

随着撤军的号角声响起,司马懿的决定也最终定格在历史之中。这不仅仅是一次军事上的撤退,更是一次智慧上的对弈。

司马懿看似在战场上失利,但实际上,他在面对不确定性时表现出的谨慎与冷静,正是他能在三国乱世中屡次化险为夷的重要品质。

而这一次撤退,虽然没有带来战场上的胜利,却展现了他作为将领的睿智与深思熟虑。

空城计的余波,不仅在三国历史中引发了无尽的讨论,也在后世文学作品中被不断传颂。它不仅仅是一场计谋的胜利,更是一场心理战的巅峰之作。

这场戏剧般的战役不仅让蜀汉保住了西城,也让后人对于诸葛亮的智慧和司马懿的谨慎充满了敬畏。

在战后,很多人都质疑过司马懿的撤退,他明明有着绝对的军事优势,为什么不一鼓作气攻下西城?

事实上,这并不是一个简单的决定。这场战争的胜利与失败,并非仅仅通过刀枪和兵力来衡量。在三国时期,这样的对决不仅仅依赖军事力量的对抗,更是一场关于智慧与胆略的较量。

正如空城计的每一个细节所展现的,真正的胜负不仅在于军事战略,更在于对对手心理的把握。

诸葛亮所使用的每一个战术,都建立在对人性和对手的深刻洞察上。而那两个默默无言的书童,他们所呈现出的冷静与淡定,成为了司马懿决定撤军的关键转折点。

正是这种冷静反常的表现,让司马懿无法轻易判断城中是否隐藏着更大的威胁,最终选择了撤退。

而在后世的评价中,诸葛亮的空城计成为了后人津津乐道的经典战例。

诗人杜甫在他的诗篇中曾写道:“功盖三分国,名成八阵图”,这不仅是对诸葛亮一生智慧的高度概括,也表达了他在三国乱世中通过谋略赢得无数胜利的巨大成就。而那两个书童,虽然在历史的长河中没有留下具体的姓名,却因为他们在关键时刻的从容表现,成为了这场战争中的隐秘英雄。

结尾的撤军,虽然没有带来直接的战果,却让人们意识到战争的复杂性与不可预测性。这场以智慧为主导的战斗,不仅延续了蜀汉的命运,也让后人对于战争艺术有了更深的理解。