朱元璋,这位草根出身、最终一统天下的明朝开国皇帝,其人生道路上充满了跌宕起伏的生死抉择。

而在这条充满血雨腥风的征途中,有一位名叫陈德的将领,用自己的一腔忠诚和九支利箭,牢牢地将自己刻入了历史的丰碑。

九箭护君,换来的却是几许荣耀,几许猜忌。

在那个烽火连天、四处动荡的元末明初,命运如一条看不见的线,时刻在考验着那些身处风暴中心的人。

1363年,朱元璋和陈友谅之间的决战打响在鄱阳湖。这场战争不仅决定了大明的未来,也决定了众多将领乃至百姓的生死。

那时,朱元璋所率领的明军规模相较于陈友谅的六十万大军,简直可以说是弱小至极。正如朱元璋自己常常说的,打仗并不仅仅靠人数,更靠的是智慧与勇气。

在这场水战中,朱元璋的策略虽然出色,但依旧无法改变敌我力量悬殊的事实。

战况进入白热化时,朱元璋的船只不幸被敌军的箭雨重创,他不得不弃船逃亡。

然而哪怕是小船,也没有能够带他远离危险。

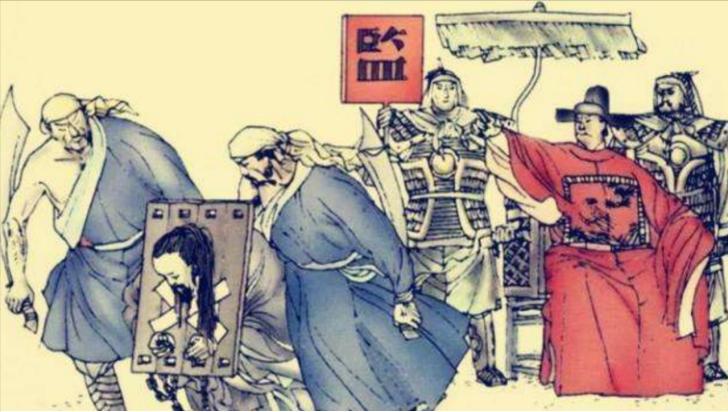

他的命运此刻仿佛进入了死局。就在陈友谅手下的猛将张定边将箭拉满弓,瞄准朱元璋,准备送他一箭穿心之时,突然,一道人影闪过,挡在了朱元璋的面前。那正是陈德。

陈德毫不犹豫地挡在了朱元璋身前,承受了九支箭的致命打击。

他浑身鲜血淋漓,却依然挺立不倒。

他的行为是出于对朱元璋的忠诚,还是对大明未来的信念?

或许两者兼有。这一瞬间,生死之间,陈德选择了舍己为主。

他用自己的身体,阻挡了那穿透历史的九支利箭,换来了朱元璋的生机。

朱元璋得救了,面对奄奄一息的陈德,他说了一句掷地有声的话:“朕永记恩情!”

这句话,不仅是一位帝王的承诺,更是一次忠诚的见证。

陈德那时已经奄奄一息,躺在地上,血染战袍,目光却依然坚定。他不曾怀疑过自己的决定,不曾质疑过这位未来的皇帝。

这九支箭不仅仅射在他的肉体上,更射在了他忠诚的灵魂里。

历史告诉我们,皇帝的承诺往往是最脆弱的,它无法承载时间的重负和权力的博弈。

陈德从草莽之地崛起,与朱元璋一同打拼出一个新的时代。

1361年,当朱元璋尚未成为一国之君时,他和陈德的相识如同一场命运的安排。朱元璋出生在一个贫寒的农家,后来因饥荒和战乱出家为僧,辗转投身于反元的大军。

而陈德,出身于平民家庭,从小便在乱世中摸爬滚打,早已习惯了战场上的厮杀与博弈。两人性格相似,皆为草莽出身的豪杰,也因此在乱世中结下了深厚的友谊。

正是在1361年,陈德正式成为了朱元璋的追随者,从此随朱元璋征战四方。

无论是平定江南,还是北伐中原,陈德总是冲锋在前,屡立战功。他不仅仅是一位勇敢的武将,更是一位深谙战术的将领。

在随后的几场重要战役中,陈德凭借出色的指挥能力和对局势的敏锐洞察,成为了朱元璋手下不可或缺的得力干将。

1363年的鄱阳湖之战,无疑是陈德人生的高光时刻。九支箭的壮举使他成为了朱元璋最信任的将领之一。

朱元璋封他为定国上将军,随后又赐封他为临江侯,并允许他的爵位世袭。

在古代封建社会中,世袭爵位不仅仅意味着个人的荣耀,更是对家族地位的保障。

可以说,陈德为大明立下的赫赫战功,赢得了他短暂的荣耀与尊重。

但战争从未停止。1369年,陈德随徐达大将军出征北伐,彻底击败了元朝残余势力。

1370年,他又奉命率军南征,平定了西南的叛乱。在一次次的战役中,陈德的忠诚与勇敢逐渐成为了军中士兵们的楷模。

正当陈德年过四十,体力不支之时,旧伤复发,这一忠诚的战士终于不得不告别战场,回到家乡休养生息。

历史并未给他太多的休养时间。

1371年,陈德因积劳成疾,在家中病逝。

朱元璋得知消息后,悲痛万分,亲自下令辍朝三日,并追封陈德为杞国公。一个农家子弟能被追封为公,这无疑是对他功劳的极大肯定。但陈德的故事并未到此结束,命运的波折才刚刚开始。

三、忠诚的代价

若陈德尚在世,他一定会无法理解:当年那句誓言掷地有声,许诺"永不负卿",为何却随着时间的流逝,被权力的阴影所侵蚀。

朱元璋的猜忌,宛如潜伏在王座旁的阴影,慢慢吞噬掉了曾经共同征战的兄弟情义。

伴随着胡惟庸案的爆发,大明朝廷内部掀起了一场腥风血雨,所有与胡惟庸有过关联的人都被卷入了这场政治清洗。

而此时,陈德的儿子陈庸不幸成为了这场浩劫的牺牲品。

虽然陈庸并没有直接参与胡惟庸的政变,但他的父亲陈德在生前曾与胡惟庸有一定的交往,这种微妙的关系让陈庸无法逃脱被怀疑的命运。

胡惟庸案作为一次规模空前的政治清洗,不仅导致了胡惟庸本人以及其亲信的灭门惨祸,还连带着数千名官员受到牵连。

这场风波,不仅仅是一场对权力的争夺,更是一次对人性的考验。

朱元璋不再是那个需要盟友和战友的草莽英雄,而是一个完全掌控天下的帝王,他的猜忌心变得越来越重,甚至不惜为了巩固皇权而清洗曾经的开国功臣。

尽管朱元璋最终并未下令处死陈德的子孙,但陈家的荣华富贵在这一刻戛然而止。

陈庸失去了继承父亲封号的权利,家族的官职与爵位被一并剥夺,陈家迅速陷入没落。

曾经立下赫赫战功的陈德,如今的家族却因政治斗争而被彻底摧毁。这场历史风波,让人不禁感叹:忠诚与功勋在权力面前,竟如此脆弱不堪。

历史的残酷一如既往,忠臣终究难逃功高震主的宿命。

在这场风波中,陈德的命运被卷入了大明帝国的政治漩涡中,无论他生前如何忠心耿耿,也无法改变后人被猜忌清洗的结局。

或许在陈德挡下那九支箭的瞬间,他心中的忠诚已经注定了未来的悲剧。

在帝王的眼中,功臣的荣耀有时更像是一把双刃剑,一方面为王朝奠基功勋,另一方面却时刻提醒着君王曾经的危机与不安。

历史中,陈德的忠诚与勇敢无可置疑,但他的命运,也正如他所处的时代一样,充满了复杂的矛盾与无奈。

作为一位从草根崛起的将领,陈德的一生与大明王朝的起伏紧密相连。

他不仅是一个单纯的战士,更是朱元璋背后那个无言的守护者。陈德的性格与命运,远不止这几个标签能够概括。

陈德自幼生活在战乱不休的元末,在这个乱世中,他早早就学会了在刀光剑影中生存。少年时期的他,或许未曾想到自己日后会成为开国功臣,与大明皇帝朱元璋共历生死。

朱元璋出身贫寒,两人有着相似的境遇,这份共患难的经历使得他们的关系比一般君臣更为紧密。

在1361年,两人正式携手,一同在血雨腥风中打拼天下。彼时,朱元璋手下并无太多强将,而陈德的勇敢与机智,迅速得到了朱元璋的赏识。

陈德不仅仅是一个善于冲锋陷阵的武将,他更懂得如何在乱世中抓住生机。他常常能在战场上做出迅速而准确的决策,在多次战役中挽救了明军于危难之中。

这样的陈德,不仅赢得了朱元璋的信任,也获得了士兵们的敬重。

功劳越大,猜忌的种子便越深。历史中,功臣往往无法承受过多的荣耀,他们的功绩有时甚至成为了皇帝心中的不安。

在1369年,陈德随徐达出征北伐,彻底击溃了元朝的残余势力,建立了大明朝廷的威望。这次北伐让陈德名扬四方,战功卓著。

正如所有战场上的英雄一样,战争带给他的不仅是荣耀,还有伤痛。

有诗赞曰:“烈士暮年,壮心不已;帝王无情,功臣长弃。”这一诗句,道尽了古往今来无数忠臣的悲哀与无奈。