美援承诺与战局的变化

1949年11月下旬,蒋介石满怀期待地从台湾飞抵重庆。美国共和党参议员威廉·诺兰带来了诱人的承诺:只要坚持半年,美军就会出手相助。

这个消息让蒋介石看到了转机,他立即调配部队增援重庆周边地区,打算在这里筑起一道防线。然而,局势的发展却出人意料。

解放军在渡江战役后表现出惊人的战斗力和机动性,他们采用大迂回包抄战术,不断切断国民党军队的退路。

蒋介石苦心经营的防线在解放军强大的攻势下摇摇欲坠。更令他忧心的是,美国政府对诺兰参议员的承诺始终未予确认,杜鲁门政府对国民党的态度也越发模糊。

一些美国军事顾问甚至已开始暗中撤离,这些迹象都预示着美国可能并不会兑现诺兰的承诺。

蒋介石派往华盛顿的特使也带回了令人失望的消息:美国政府正在重新评估其远东政策,对国民党的军事援助很可能会大幅削减。

这种内外交困的局面,让蒋介石的最后希望逐渐破灭。

西南军阀的反水

重庆的形势急转直下,蒋介石把目光投向了云南的卢汉、西康的刘文辉和四川的邓锡侯。这三位地方实力派掌握着西南的军事力量。

蒋介石试图笼络他们,甚至想把他们的家属送往台湾作为"保护"。然而这种近乎胁迫的做法不仅没有获得军阀们的信任,反而加剧了他们的不满。

事实上,这些军阀的势力范围早已成为各方势力角逐的战场。地下党组织在这些地区多年的布局开始显现成效,大量进步人士和知识分子暗中策动,军阀部下中的同情者也在默默活动。

更重要的是,解放军的政治攻势相当成功,他们通过各种渠道向这些军阀传达了宽大政策,承诺只要及时起义就能既往不咎,保留其地方影响力。

相比之下,蒋介石的高压政策和可疑的"保护"措施,反而让这些老江湖看清了国民党政权即将覆灭的事实。

他们中的每一个人都在暗中与共产党建立联系,等待最佳的起义时机,同时又要避免打草惊蛇,以免遭到蒋介石的打击报复。

蒋介石的紧急撤离

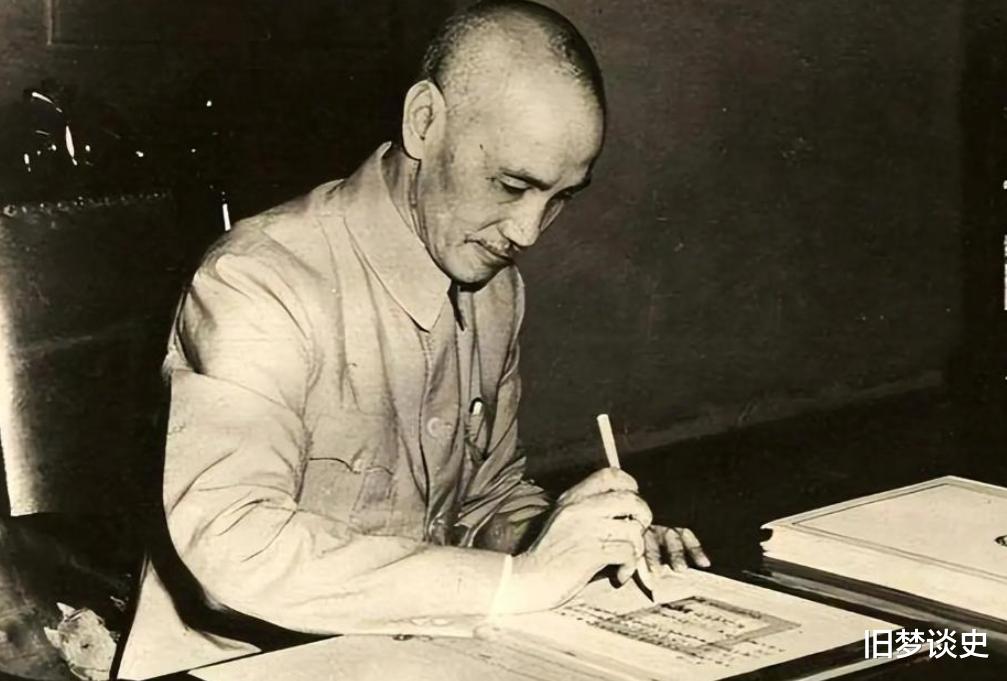

12月初的成都街头弥漫着紧张的气氛。蒋介石还在中央陆军军官学校发表慷慨激昂的演讲,但城内暗流涌动。

就在他试图稳定军心的同时,城内早已布满了地下党的情报网。每一个重要的军事部署,每一次秘密会议的内容,都会迅速传到解放军指挥部。

刘文辉和邓锡侯的部下已经开始秘密调动,为即将到来的巨变做准备。城中的物价飞涨,大量军政要员的家属悄悄往外转移,街头巷尾流传着各种小道消息。

卢汉在云南的一举一动都牵动着成都的神经。12月9日,当卢汉在云南宣布起义的消息传来时,成都城内的局势已经完全失控。

大批军队开始倒戈,警备部队纷纷放下武器,政府机构陷入瘫痪。蒋介石的核心幕僚们争相逃离,昔日令人闻风丧胆的特务系统也土崩瓦解。

在这种情况下,蒋介石不得不在第二天匆忙离开成都,飞往台湾。他的专机起飞时,成都上空乌云密布,仿佛是对这位即将永远离开大陆的统帅最后的送别。

意外的背叛

郭汝瑰的起义对蒋介石来说确实是个晴天霹雳。这位国防部作战厅厅长,蒋介石倚重的将领,竟然是一个潜伏多年的地下党员。

这位在国民党军队中位居要职的将领,实际上是中共在国民党军队高层安插的最重要的隐蔽战线工作者之一。

他不仅掌握着国民党军队的部署和军事计划,更能影响军事决策的制定。多年来,他以惊人的意志力扮演着忠诚干将的角色,赢得了蒋介石的充分信任。

在关键时刻,他不仅带领部队起义,更重要的是他掌握的大量军事情报,为解放军在西南战场的胜利提供了决定性的帮助。

这次起义不仅在军事上造成了重创,更从心理上给了蒋介石致命一击。他开始怀疑身边的每一个人,这种不信任感严重影响了他后期在台湾的施政方针。

郭汝瑰的成功潜伏和最终起义,也成为了中共地下工作的典范,展现了革命者的坚韧和智慧。

一代枭雄的谢幕

从1949年12月10日离开成都的那一刻起,蒋介石就再也没能回到心心念念的大陆。这位统治中国二十余年的强人,最终只能在台湾度过余生。

这种永诀之痛对他的打击是巨大的。在台湾的最后岁月里,他始终无法释怀失去大陆的痛苦。

每当风暴来袭,他就会想起那个离开成都的暴雨天;每次去慈湖散步,他都会远眺大陆的方向,陷入沉思。

他在日记中反复回顾这段历史,试图找出失败的原因。随着时间推移,他逐渐意识到,自己的失败不仅仅是军事上的失利,更是民心的丧失。

在晚年,他开始推行一系列改革,试图在台湾创造一个不同的局面。然而,大陆始终是他心中难以愈合的伤痛。

1975年,他在台北病逝,遗体按照遗愿暂存桃园慈湖,期待着有朝一日能够归葬故土。这个愿望,或许也代表着他对统一中国梦想的最后眷恋。

历史有时就是这样充满戏剧性,一个政权的覆灭往往只在几天之间。

蒋介石在大陆的最后十天,就像一出悲情剧,从希望到绝望,从坚持到放弃。

这位统帅最终还是败给了时代的洪流,带着无尽的遗憾告别了他深爱的这片土地。

【免责声明】文章描述过程、图片都来源于网络,此文章旨在倡导社会正能量,无低俗等不良引导。如涉及版权或者人物侵权问题,请及时联系我们,我们将第一时间删除内容!如有事件存疑部分,联系后即刻删除或作出更改。