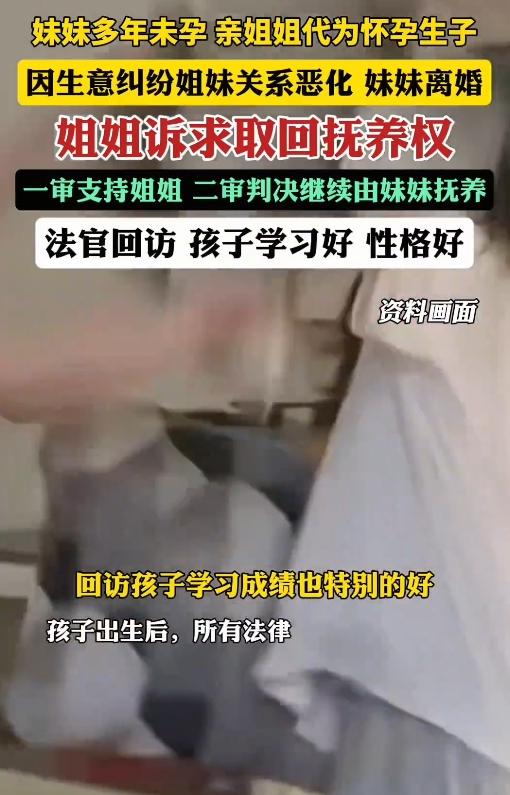

一天早晨,晓玲(姐姐)和小芳(妹妹)在法庭外草木掩映的小径上擦肩而过,互不理睬。

这段亲情曾经多么温暖,现在却冷如冰霜。

两人因为代孕和孩子的抚养权闹上了法庭。

就在法庭内,法官捧着厚厚的文件,凝视着两人——这是一个不亚于任何家庭伦理剧的瞬间。

事件经过:亲情因孩子抚养权走向破裂晓玲和小芳从小感情深厚。

晓玲因身体原因无法生育,却一直渴望拥有自己的孩子。

在晓玲无助的时候,小芳提出用自己的子宫替姐姐怀孕,圆姐姐一个当母亲的梦。

姐妹俩计划得天衣无缝——晓玲提供胚胎,小芳借腹生子,孩子出生后归晓玲抚养,一切似乎都很顺利。

生孩子从来都不是一件容易的事。

小芳爱上了肚子里的生命,她感受到那种生命在身体里不断成长的奇妙,这种感情越来越浓厚。

终于,孩子呱呱坠地后,小芳犹豫了,她的心情发生了巨大的变化,决定自己抚养孩子。

但晓玲面对这个亲生婴儿,她也无法割舍。

这样,两个女人,一对亲姐妹,不得不对簿公堂,争夺自己都深爱的孩子。

法律争议:谁才是孩子的合法母亲

在法庭上,争论的焦点在于谁才是孩子的合法母亲。

法官面对一个政治难题:从生物学上,晓玲是孩子的母亲,但是从孕育过程来看,小芳10个月的辛苦也不能被忽视。

法律的盲区让这个案件变得更加复杂。

一位法学教授回顾了类似的案件说:“法律在此类问题上没有一致的标准。

有些法院更关注血缘关系,认为提供胚胎的一方应当被视为孩子的母亲。

但另一些法院则重视孕育和养育之间的关系,认为孕育者有更深的情感纽带。”这让法庭辩论变成了一场伦理与法律的对抗。

伦理困境:亲情、道德与人性的碰撞

这起代孕和抚养权争夺的案件不仅仅是法律问题,更是一次深刻的伦理考验。

一家人的温馨画面破碎了,代孕的决定打破了传统生育的模式,也让姐妹二人的亲情经受着前所未有的痛苦。

晓玲一方面理解小芳的心情,但另一方面刚出生的孩子就像她生命的一部分,让她无法舍弃。

而小芳认为自己非常爱这个孩子,认为法律不应该剥夺她的养育权。

于是,这对本来非常亲密的姐妹因为一道不可调和的裂痕,陷入了自相残杀的境地。

这折磨的不只是她们,还有整个家庭,甚至引发了社会大众对代孕伦理的思考。

社会影响:代孕问题引发的思考这起案件让人们对代孕这个问题产生了更多的讨论。

随着科技的发展,辅助生殖技术越来越普遍,有些家庭因此找到了生育的希望,但代孕带来的伦理和法律困惑也亟待解决。

代孕的立法问题凸显出来。

目前国内对代孕问题没有十分明确和完善的法律规定,导致发生纠纷时难以有一致的判决标准。

这个案件提醒我们加快立法进程,以保护相关各方的合法权益。

同时,代孕带来的伦理问题需要社会更加重视。

代孕不仅是一个家庭的选择,更是一个社会现象,需要从多个角度审视。

社会观念的引导和法律的完善同样重要。

通过对个案的深入探讨,社会需要达成共识,为类似纠纷找到合适的解决途径。

面对这起让人唏嘘不已的代孕纠纷,真正让人思考的还在于如何寻求法律、伦理和社会的平衡与共识。

一方面,我们需要加速完善相关的法律法规,为代孕行为提供明确的法律基础和权益保障。

只有这样,才能避免类似争端的频繁发生。

另一方面,我们还需要加强社会教育,引导公众树立正确的伦理观和代孕观念,避免因代孕引发的家庭和社会矛盾。

这起事件给我们敲响了警钟。

在追求生育权利的过程中,我们不能忽视伦理和法律的约束,更重要的是,情感和亲情不应在利益和欲望面前变得脆弱不堪。

结尾

在法庭的法官决定让孩子说出自己的愿望。

这个决定让所有人都出乎意料。

孩子望着两位深爱自己、却彼此争吵的“母亲”,最终选择了沉默。

这一沉默就像一道无声的判决,提醒每一个人:在法律和伦理的夹缝中,最受伤的往往是孩子本身。

法律可以解决争端,但解决不了感情的伤痛;伦理可以约束行为,但解决不了心灵的创痛。

每一个家庭面对代孕、抚养权这些复杂问题时,都要谨记:生命的本质在于爱与责任,而不是一纸法律。

只有在爱与责任的基础上,我们才能找到真正的平衡与共识,才能让每一个生命得到应有的尊重与保护。