清王朝是中国历史上最后一个封建王朝,与历史上的其他封建王朝相比,清王朝的统治也最受后世之人诟病和评判,难不成是因为清王朝是天生的招黑圣体吗?但是从无数的史实记载,绝不会有某个人或者某个组织会莫名其妙的被人称赞,也不会无缘无故的被人抨击,那么清王朝这个被黑情况又是为什么呢?今天,我们就来一探究竟!

客观来说,清王朝作为距离当下最近的封建王朝,其统治时期的各类信息相对更容易被获取,不论是在小说画本中,还是在影视作品中,作者们都明显更倾向于吐槽清王朝的统治,因为要快速的制造矛盾,矛盾突出了就能更好更快的博人眼球,引人关注。当然了,清王朝后期制度僵化、丧权辱国的无能统治也是客观事实,他自身统治所存在的问题是难以回避、难以掩盖的,不能一味的说是旁人抹黑。

作为中国历史上第二个少数民族大一统王朝,清朝的统治合法性建构存在内在矛盾。一方面通过"中华正统"叙事强化文化认同,编纂《四库全书》重构文化谱系,另一方面维持八旗特权制度,形成"满汉双轨制"的社会结构。这种制度性民族区隔在清末民族主义思潮兴起后,成为革命派攻击的焦点。

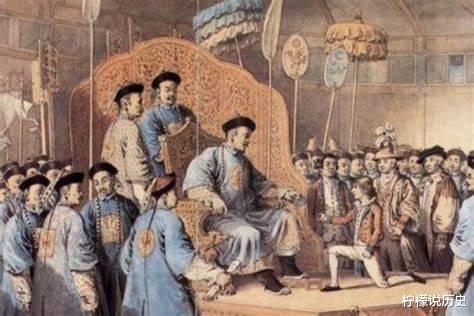

用后世更为先进的眼光来看,清王朝在康乾时期建立的"朝贡-羁縻"体系在工业文明的冲击下很快就显现出结构性的缺陷。值得注意的是,在18世纪清帝国的白银资本积累规模实则超越同时期欧洲国家,但金融资本未能转化为产业资本。马戛尔尼使团访华期间,中英在热兵器技术上仍处于同一水平线,真正的技术代差形成于1820-1840年间,由此不难看出,清朝军事改革存在严重的制度僵化、惰性。

除此之外,在边疆治理的问题上,清王朝也遇到了现代性困境。清朝的"多元式帝国"治理模式在近代时多次遭遇主权国家体系的挑战。理藩院体制与西方殖民体系产生剧烈碰撞,边疆地区的模糊主权状态成为列强渗透的突破口。

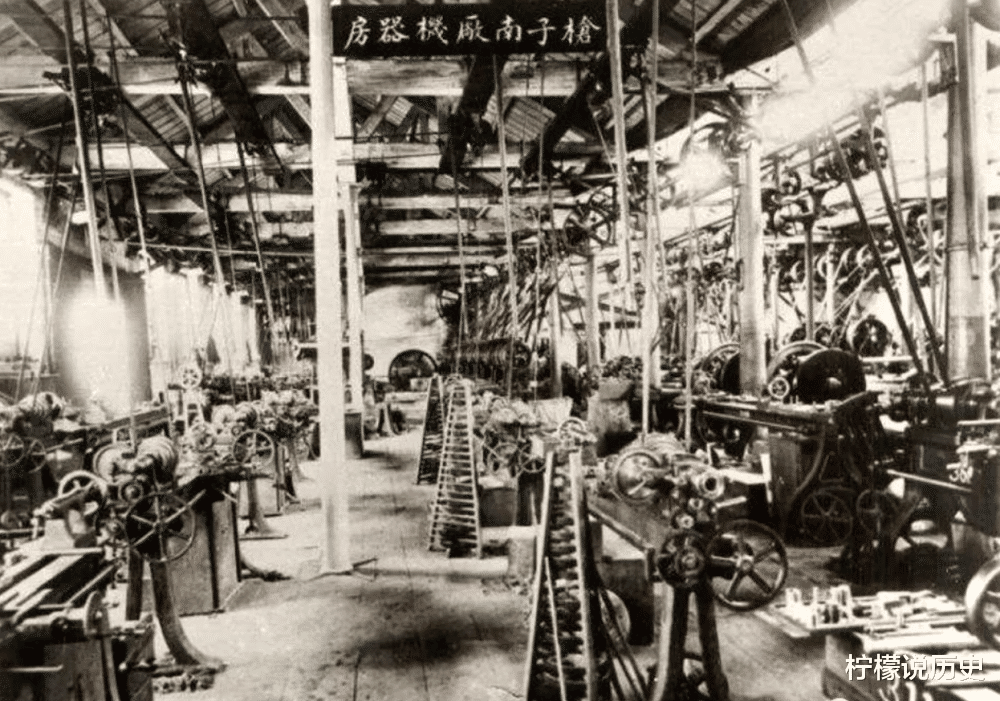

随着思维模式、交通工具的发展,全球化的进程并不会因为“闭关锁国”政策而停滞,反而会以更为激烈的方式展开冲击,统治制度,或者说那个时候统治阶级的意志是对国家发展能够起到决定性作用的。与奥斯曼、莫卧儿等传统帝国相比,清朝的近代转型呈现出更强的制度韧性。洋务运动的军事工业化程度在1894年前实际超过日本,北洋水师吨位曾居亚洲首位。但科举制与实业教育的割裂,导致技术官僚群体难以形成。这种制度性错位在甲午战争中暴露无遗。

对清朝的批评往往源于其身处传统帝国向现代国家转型的关键节点,承担了前现代体制缺陷的集中显现。但将复杂的历史进程简化为"招黑体质",实则遮蔽了制度变迁的深层逻辑。而且在“大航海”的国际背景下,清王朝与外族签署的那些丧权辱国的极其不平等条约早就足够将他钉在各类耻辱柱之上了。下一步将继续深入探究学习中国历史,欢迎各位朋友或批评、或吐槽、或点赞收藏。