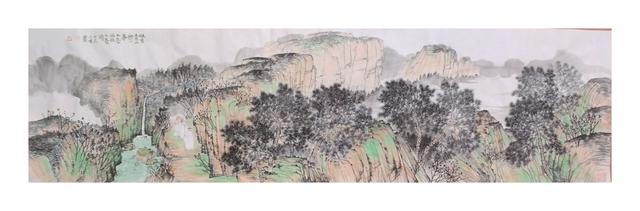

蔡子君山水

——笔墨重构中的精神原乡

文/东园闲人

蔡子君这位从齐鲁大地走出的画家,以水墨为经,以宣纸为纬,在传统与现代的张力场中编织出独特的视觉诗篇。他的山水世界既非对古典程式的简单复刻,亦非对西方语法的生硬嫁接,而是在笔墨的游走腾挪间,重构了中国人对精神原乡的当代想象。

解构与重生:笔墨秩序的现代转化

蔡子君的笔锋游走于传统皴法的基因链中,将披麻解构成几何块面,把斧劈转化为节奏符号。在创作中,传统程式中的"三远法"被重新编码,前景的皴擦矩阵,中景的点染演变为波浪状的能量曲线,远景的米点皴则幻化成悬浮的墨色粒子。这种解构并非对传统的背叛,恰似敦煌壁画中的飞天,在剥落的色彩间显露出线条本真的韵律。

水墨的物性在蔡子君手中获得了新的觉醒。他将生宣的渗透性与皮纸的阻隔性叠加,创造出类似地质沉积的墨色层次。当宿墨的沉郁与新墨的鲜润在纸面相遇,竟碰撞出青铜器包浆般的时空质感。这种对材料物性的深度挖掘,使水墨超越了媒介的局限,升华为承载文化记忆的物质载体。

在空间经营上,蔡子君山水画中虚空不再是被动衬托物象的背景,而是化作具有生长性的有机体。山脊线在纸面游走时突然隐入空白,却在观者意识中继续延伸,形成虚实相生的心理场域。这种对负空间的创造性运用,暗合了量子物理中的量子纠缠现象,在二维平面上构建出多维度的精神空间。

诗性重构:山水意象的当代转译

蔡子君笔下的山石具有强烈的建筑感,峰峦犹如解构主义建筑般充满张力。倾斜的岩体在失衡中寻找新的平衡,破碎的轮廓线暗示着地质运动的永恒博弈。这种造型语言既延续了范宽"山骨"的美学追求,又注入了当代城市空间的视觉经验,使山水意象获得了穿越时空的对话能力。

在色彩运用上,画家突破了"水墨为上"的定式。石青石绿不再是程式化的平涂,而是与墨色发生化学反应。矿物颜料在生宣纤维间的沉淀轨迹,记录着时间流动的密码。当青绿与焦墨相遇,既重现了《千里江山图》的瑰丽气象,又透露出马蒂斯剪纸艺术的平面趣味。

画面中的叙事性被提炼为诗性的隐喻。微小的人物不再是画面的视觉中心,而是化作时空坐标中的哲学符号。他们跋涉的身影时而隐现于山脊线,时而消融在云霭中,暗示着个体生命在永恒自然中的存在困境。这种去叙事化的处理,使观画体验升华为对生命本质的沉思。

哲思之境:山水精神的当代诠释

蔡子君的创作深深植根于道家哲学的血脉。"致虚极,守静笃"的思想转化为视觉的呼吸节律。密不透风的墨团与舒卷自如的留白形成太极图式的辩证关系,在视觉张力中达成能量的动态平衡。这种对"虚"的极致追求,恰是数字时代对抗信息过载的精神解药。

在时空观念的构建上,画家创造出独特的"地质时间"。将瞬间的笔墨痕迹与永恒的地质层理并置,宿墨的沉淀模拟着岩石的风化肌理,飞白的笔触暗示着冰川运动的轨迹。这种将刹那凝固为永恒的时空观,与伯格森的"绵延"哲学形成跨时空的共鸣。

生态意识则以隐喻的方式渗透在构图中。扭曲的松柏根系穿透岩层,建筑残迹与自然地貌交织生长,构成后工业时代的山水寓言。这些图像不是简单的环保宣言,而是对"天人关系"的哲学叩问,在解构传统山水范式的同时,重建着当代人的生态伦理。

蔡子君的山水艺术犹如一座悬浮在传统与现代之间的精神飞地。在这里,毛笔的提按转折演绎着量子物理的波粒二象性,青绿设色呼应着数字艺术的像素矩阵,道家哲学的虚静之境对话着存在主义的生命焦虑。这种创造性的转化不是文化基因的突变,而是文明根脉在新时代土壤中的自然生长。当观者驻足画前,看见的不仅是山水形质,更是中华文明在当代语境下的精神显影——那既是解构后的重生,也是出走后的回归。