文|避寒

编辑|避寒

《——【·前言·】——》

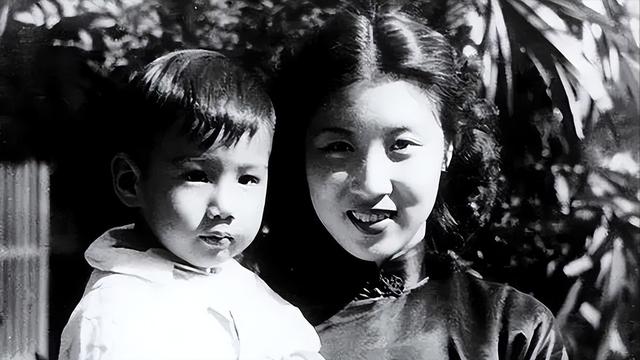

王玉龄,张灵甫的妻子,一个坚强、寂寞的女人,背后有着令人心碎的故事。

张灵甫阵亡后,她独自一人抚养儿子,生活与历史的冲突将她的命运推向了不可逆的转折。

张灵甫死后的王玉龄为何选择留在美国?她40岁时的风采又让人如何看待她的人生?

王玉龄的早年生活与婚姻

王玉龄的早年生活与婚姻王玉龄出生在湖南长沙,1928年,她的家庭虽不算显赫,但也处在当地的中产阶级,家境并不贫寒的她,过着大多数人向往的稳定生活。

如果不是与张灵甫的相遇,她的一生可能只是另一位平凡女性的缩影。

王玉龄有一个温暖的家庭,从小接受良好的教育和培养,她年轻时最喜欢做的事情之一是学习新知识,尤其是艺术与文学。

1945年,17岁的她,迎来了人生最大的改变,年少的王玉龄与年长的张灵甫结婚,张灵甫42岁,年轻气盛,风头一时无两,名声响亮。

两人之间的差距不仅仅是年龄,还有那个时代社会背景的差距,给她带来的是超越年龄的责任感和不平凡的生活选择。

王玉龄和张灵甫的相识并非一个浪漫的故事,而是一段安排好的婚姻,17岁的她,当时并没有太多选择的余地。

张灵甫的名气让她看似获得了一个不小的机会,但这段婚姻的建立背后也有着权力、责任、甚至是家族安排的影子。

尽管张灵甫的年龄差距让她在婚姻生活中难免感到孤独,但她的性格使她逐渐适应了这段关系。

婚后,王玉龄并未显得过于依赖丈夫,而是努力地承担起作为妻子的责任,她为张灵甫生下了儿子,家庭看似和谐美满,但这背后却是她对丈夫深深的敬重与依赖。

王玉龄的角色渐渐转变成了张灵甫事业背后的支持者,她的每个决定,几乎都要与丈夫的事业挂钩。

对于她来说,家庭和丈夫成了生活中的一切,尽管她的内心并不完全满足这样的生活。

但她知道,丈夫的事业不仅仅是张灵甫个人的成就,它代表着他们家族在那个历史时代的重要性。

然而,这段婚姻的顺利并未让王玉龄免受命运的无情捉弄。

在婚姻的前景中,尽管张灵甫对王玉龄保持了宠爱,但宫廷式的权力斗争与家族之间复杂的关系,让她的生活早早暴露出无法逆转的艰难。

婚后,王玉龄的生活并未如她所愿地平顺,张灵甫在抗日战场上的突出表现,使得他们的家庭逐渐被推向了政治和军事的风口浪尖。

随着张灵甫升迁,他的个人事业与家庭的关系变得越来越复杂,在这些变化中,王玉龄并没有表现出特别的抱怨,反而通过家庭支持丈夫的决策。

但是,她的内心渐渐承受着更多无形的压力,家庭、子女、丈夫的战争责任,以及她在战争环境中的孤独感,成为了她生活中的不可避免的一部分。

她发现自己成为了家族责任的奴隶,个人梦想早已被婚姻和家庭压得喘不过气来。

随着时间的推移,王玉龄逐渐意识到,作为妻子,她除了承担家庭的责任,几乎没有自己的生活空间。

她开始产生疑问:自己是否真的是命运的主宰者,还是仅仅受制于丈夫的选择与历史的安排?

张灵甫阵亡后的生活

张灵甫阵亡后的生活1947年,张灵甫的命运发生了戏剧性的转折,孟良崮战役中,张灵甫阵亡。

对17岁时嫁给他、两人婚姻尚未深刻了解的王玉龄而言,这一消息无疑是她生活的终极打击,张灵甫的死给了她沉痛的一击,也将她从一位年轻的妻子变成了单亲母亲。

她的世界仿佛被无情地撕裂了,在她最需要丈夫支持的时刻,命运却让她成了寡妇。

张灵甫的突然离世不仅改变了王玉龄的生活轨迹,也让她对自己的身份和责任产生了新的认识。

她从一个妻子转变为独自承担家庭重担的母亲,年仅19岁的她,几乎在一夜之间失去了所有的依靠。

面对突如其来的丧失,王玉龄没有像一般人那样放弃自己,而是坚定地选择了继续生活,继续为自己的儿子、为丈夫的未竟事业而坚守。

她深知,自己的未来与过去的每个选择都无法改变,但她依然有责任向前走。

随着丈夫的阵亡,王玉龄带着儿子前往台湾,她带着对丈夫的深切怀念,也带着对未来的未知与不安。

在台湾,她开始了全新的生活,尽管她的身份依旧是“张灵甫的妻子”,但她逐渐意识到,她不仅仅是一个政治遗孀,更是一个母亲,一个要为自己和孩子创造未来的女性。

台湾的岁月并没有给王玉龄带来安宁,她依然感受到身份的压力与社会的冷漠,对于很多在战后重新开始生活的人来说,台湾的政治局势也是充满挑战的。

王玉龄没有选择再婚,虽然有着众多追求者,但她始终坚守对丈夫的忠诚,她知道,自己的未来已经与过去紧紧相连,而这些牵绊使她无法走出曾经的阴影。

在这段时间里,王玉龄不断调整自己的生活节奏,她开始逐渐放下对过去的执念,虽然这并不是一件容易的事。

每一次面对现实,都会让她对过往充满疑问与后悔。

她不断问自己:“如果张灵甫还在,我会不会有不同的人生?” 但是,她也明白,历史已无法重来,她必须继续前行。

赴美求学与工作

赴美求学与工作1950年代,台湾的社会政治局势动荡不安,王玉龄在那个时局下,深知自己和儿子的未来不应局限于狭小的环境和眼前的生活。

因此,她决定前往美国,接受更高层次的教育和发展机会。

赴美的决定并不容易,对于一个在异国他乡的寡妇来说,选择重新开始意味着面对种种挑战。

王玉龄并没有从家庭的遗产中获取安稳,她靠自己的双手赚取学费,努力适应美国的文化和生活方式。

尽管有很多困难,王玉龄始终没有放弃自己的信念,她的努力和坚持,最终使她获得了成就,也让她逐渐理解到自己内心更深的力量。

王玉龄在美国的求学生活远非轻松,她不仅要兼顾家庭,还要全身心地投入到学业中。

她每天除了上课,其他时间都用来打工和照顾自己的儿子张道宇,没有任何家族的支持,她只靠着一颗坚定的心和超乎常人的努力坚持下来。

她深知,自己必须为儿子提供更好的生活,也必须为自己争取一条更宽广的未来之路。

王玉龄在完成学业后,顺利找到了在美国航空公司的一份工作,这项工作对她来说是一次极大的突破,因为它不仅仅是谋生的手段,更是她证明自己能力的一种方式。

她在职场上努力工作,不断提升自己的技能和职位,逐渐获得了同事们的尊重和认可,她的名字在职场中变得越来越有分量,甚至在退休前,她成为了公司中的一名高管。

在这个过程中,王玉龄感受到了真正的独立与自由,她不再是一个孤独的寡妇,也不再是仅仅依附于他人的“妻子”。

她在美国找到了自己的价值和位置,她的生活不再单纯是为家庭而活,而是为自己而活。

美国的经历让她认识到了自己的力量和无限可能,而这一切都源自她对自己命运的掌控。

虽然她始终未再婚,保持着对张灵甫的忠诚,但她已然不是那个依附于他人的女人,她学会了独立思考、独立生活,也重新定义了自己作为女性的意义。

晚年生活与历史评价

晚年生活与历史评价王玉龄的晚年生活充满了平静与满足,她不仅活跃于社区和公益事业,还积极参与了两岸和平交流工作。

她始终没有忘记她与张灵甫曾经共同拥有的理想,尽管丈夫已经去世,她依然抱着和平统一的希望,推动社会进步与发展。

她认为,作为一个历史的见证者,她有责任为两岸关系的和解贡献自己的力量。

尽管她的身体逐渐衰老,但她仍然活跃于社会,参与各类文化与慈善活动,王玉龄的精神力量感染了身边的许多人。

无论是她的儿子,还是周围的朋友,都在她的身上看到了坚韧与奉献的品质,她的晚年生活虽然简单,但却充实而富有意义。

王玉龄的一生,堪称传奇,她从一位年轻的寡妇,蜕变为一位自立自强的女性,经历了国家和家庭的变迁,始终没有放弃自己。

历史评价她时,更多的是将她与那个时代的女性形象进行对比,她代表了那个年代女性的坚韧与不屈,也彰显了在命运面前选择坚持和勇敢的力量。

她的坚贞、她的独立、她的坚持,是那个时代女性无声的呐喊。

通过她的故事,人们能够看到在历史洪流中,个体如何承受时代压力,并最终获得属于自己的尊严与成就。

王玉龄的一生,虽然充满了孤独与艰难,但她的坚强与智慧让她成为了后人敬仰的榜样。

她的故事,告诉我们,无论遭遇何种困境,坚持自己,追求独立,始终是走向未来最强有力的方式。