我们从小被教育要“吃苦耐劳”,仿佛只有经历苦难才能证明自己的价值。

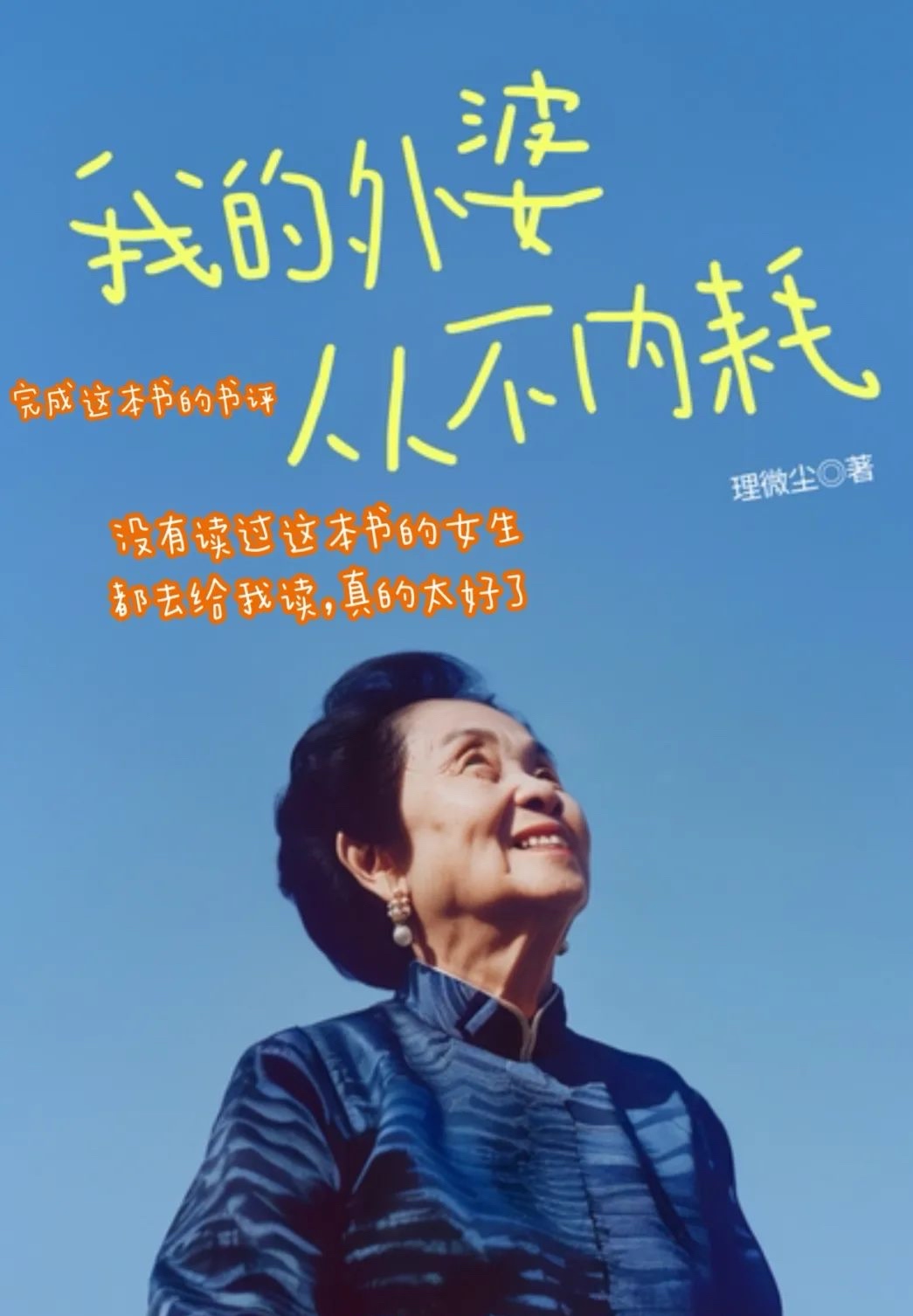

但《我的外婆从不内耗》这本书却犀利地指出:有些苦,你根本没必要吃。

一、 自我感动的苦,是最廉价的努力

书中的作者理微尘曾是个习惯性自责的人,哪怕被校园霸凌,父母也只会让她“忍一忍”,“别太计较”。

于是她学会了默默承受,甚至觉得“吃苦”是一种美德。

但外婆却告诉她:“吃苦不是目的,解决问题才是。”

外婆的智慧在于,她一眼看穿了"吃苦文化"的荒谬本质。

在这个内卷的时代,我们常常把"吃苦"与"努力"混为一谈:

有人熬夜加班到凌晨,却从不思考如何提升工作效率;

有人节衣缩食到病态,却不愿投资自己的成长;

有人忍受着糟糕的关系,却不敢追求真正的幸福。

这些行为看似励志,实则是一种自我感动的表演。

就像书中所说:"真正的努力,是找到更聪明的路径,而不是用'吃苦'来感动自己。"

二、 无意义的忍耐:善良者的致命弱点

书中最令人震撼的情节,莫过于作者被同学长期欺负却不敢反抗的经历。

当她终于鼓起勇气向老师求助时,得到的却是"你太小心眼"的指责。

这种二次伤害让她彻底迷失。

直到外婆教会她一个颠覆性的道理:善良必须带点锋芒。

外婆传授给作者的应对霸凌者的方法也相当巧妙。

让她学会忍耐,当自己的书本被对方抹满鼻涕时,通过一场公开场合的嚎啕大哭,作者无需争辩,周围的同学已经主动将同学的恶劣行为告知了老师。

证据确凿,人证俱在,霸凌者受到了老师的严厉责罚,事情得到了圆满解决,老师也不会指责她“小心眼”。

外婆甚至还通过送给那个欺负她的同学语文本,彻底解决了后顾之忧,让霸凌者从此不再欺负她。

我们的善良要有锋芒,这个道理在今天依然振聋发聩。

观察我们周围:

职场中,有人默默承受同事的甩锅,不敢维护自己的权益;

家庭里,有人长期忍受情感暴力,却因为"亲情"二字选择妥协;

社交中,有人不断讨好他人,却得不到应有的尊重。

忍耐不会换来尊重,只会让施暴者变本加厉。

外婆教会作者的,不是以暴制暴,而是建立健康的心理边界—你的感受,比别人的评价更重要。

三、被美化的苦难:一个需要打破的文化迷思

外婆有一句发人深省的话:"快乐和存款一样,是需要积攒的。"

这句话直指当代人的一个认知误区—把苦难神圣化。

在我们的文化语境中,苦难常常被赋予特殊的意义:

"天将降大任于斯人也,必先苦其心志"

"吃得苦中苦,方为人上人"

"年轻时就该多吃苦"

这些观念导致很多人陷入"自找苦吃"的怪圈:

明明可以请人帮忙,非要硬扛到崩溃;

明明可以享受生活,却总觉得"不配"轻松。

吃苦不是美德,能让自己活得舒服才是本事。

这不是鼓励享乐主义,而是提醒我们:真正的成长,来自于智慧的抉择,而非盲目的吃苦。

四、真正的强大:从"必须吃苦"到"选择吃苦"

这本书最颠覆性的观点在于:你不是在吃苦,你只是在逃避思考。

外婆教会作者的,不是如何忍受痛苦,而是如何做出更智慧的选择:

停止自我攻击:不是所有错都是你的,学会课题分离;

敢于设立边界:你的感受比别人的评价更重要;

拒绝无效吃苦:聪明人都在寻找更高效的解决方案。

这种智慧与当代心理学的研究不谋而合。

心理学家发现,那些真正成功的人,往往不是最能吃苦的人,而是最会做选择的人。

他们清楚知道:

哪些苦值得吃(为实现目标付出的必要代价);

哪些苦不必吃(无意义的自我消耗);

如何用智慧减少不必要的痛苦,就是我们必须要学会的课题。

五、活出轻盈人生:从"必须吃苦"到"值得更好"

在这个充斥着焦虑的时代,《我的外婆从不内耗》提供了一种全新的生活哲学:

重新定义"吃苦":区分必要的付出与无意义的自虐;

建立心理边界:保护自己的能量不被随意消耗;

培养快乐能力:把快乐当作必须积累的人生资本。

书中最打动人心的一句话是:"你不必吃尽所有苦,才配拥有幸福。"

这句话击中了多少人的内心痛处。我们总是觉得自己必须经历足够多的苦难,才有资格享受美好。

但外婆的智慧告诉我们:你本来就值得更好的生活。这不是逃避责任,而是对生命更深刻的理解。真正的成熟,是懂得在必要的坚持和智慧的放弃之间做出平衡。

写在最后:打破"吃苦"的魔咒

读完这本书,最深的感悟是:人生最大的觉醒,莫过于认识到有些苦,真的不必吃。这不是教我们逃避困难,而是教会我们:

用智慧而非蛮力解决问题;

用边界而非忍耐处理关系;

用选择而非被动面对人生。

在这个容易陷入内耗的时代,愿我们都能像书中的外婆一样,活得通透而轻盈。不吃无意义的苦,不背不必要的锅,不过不值得的人生。

因为最终,我们都要明白:生命的意义,不在于你吃了多少苦,而在于你创造了多少真实的快乐与价值。