作为中国艺术宝库当中的瑰宝,传世名画《清明上河图》的艺术价值不言而喻。

不过最近几年来,随着人们对于《清明上河图》的热议,这幅画所展现出来的社会现实倒是激起了一番讨论。

有人试图将这幅画放大100倍,然后在一名树下男子的身上看到了让人尴尬的细节。

画家张择端的一些巧思,只有细细品味,才能有所感受。

《清明上河图》的社会意义到底倾向于哪一方面?这幅画中那令人尴尬的细节又是怎么回事?

前两年的春晚舞台上,王希孟所作的《千里江山图》被搬上了荧屏。

舞者用清淡雅致的颜色,用灵巧自然的动作,向观众展现了一幅活灵活现的《千里江山图》。

由于王希孟是北宋画家,所以在这个春晚作品出圈之后,不少人就在讨论。

既然《千里江山图》都能够被改编成舞蹈,那么《清明上河图》为什么不能试一试呢?

很快,《清明上河图》这一传世名画,就引起了一些争议。

有人说,《千里江山图》反映的是中国博大辽阔的自然风光,能够让观众产生极其强大的国家自豪感。

但是《清明上河图》却带着讽刺的意味,它所展现的是北宋王朝相当黑暗的政治现实。

看起来风趣十足,但实际上并不那么具有正能量。

此话一出,倒让许多看客感到不解。张择端描绘北宋王朝的黑暗现实,这个观点是怎么得出来的呢?

于是,有网友通过放大画作,诠释细节,给出了自己的解读。

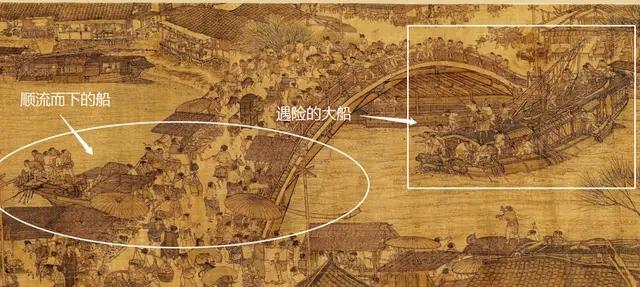

在这幅图中,有一处场景令人印象分外深刻,这个场景也被现如今热映的电视剧《清明上河图密码》搬到了电视屏幕当中。

白百何扮演的女主角,在一艘船上经历了非常诡异的事情。

突然之间,漫天大雾袭来,等到雾气散尽之后,刚才还活蹦乱跳的船夫以及其他客人,统统变成了躺在地上了无声息的死尸。

这些人是怎么死的,目前电视剧还没有给出答案。

不过有观众在看到这个情节之后,马上联想到了原画作当中的部分细节,认为这一场景是对原作的高度还原。

因为在《清明上河图》中,的确有一艘船载着满船的人向前行进。

而他们的朝向,正好是一架桥梁,不出意外的话,这艘船就会撞到桥梁之上,满船的人可能都会发生意外。

针对这一细节,有观众解释,这是张择端对北宋腐朽现实的讽刺。

这艘船恰如摇摇欲坠的北宋王朝,而当船撞上桥之后,无论船体有多么庞大,它都会倾覆,船上的人也都会落入河水当中。

北宋王朝就是这样,在统治阶级的眼里,她或许还能苟延残喘,还能再支撑不知多长的时间。

但不管是文人骚客还是普通老百姓,都深刻的意识到,新世界已经容不下这艘船的存在了。

当画中的船撞上桥梁的时候,北宋王朝的末日就会到来。

如此具有象征意义的画中场景,完全能够寄托张择端对于现实生活的感受。

而且他是一位相当出色的画家,他所画的船,不仅仅只有载人的这一艘,还有其他形态各异的部分。

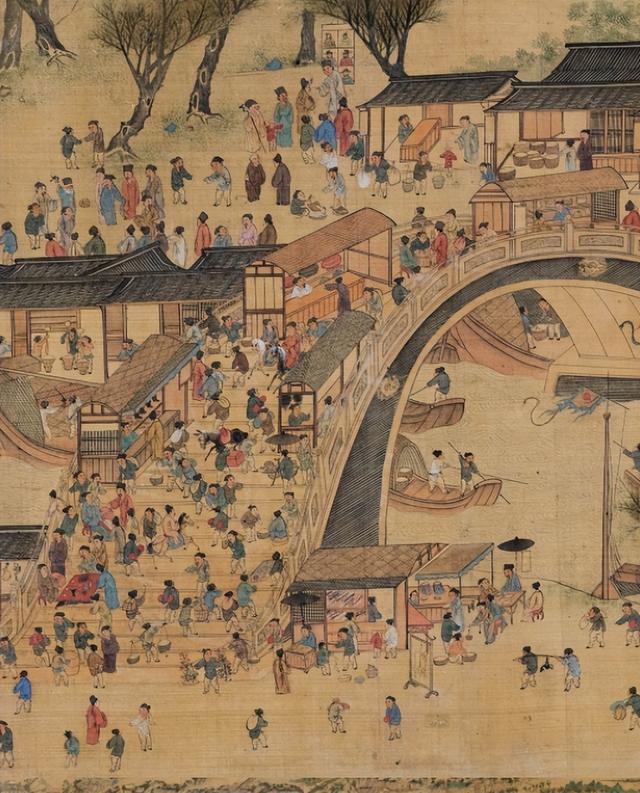

在一条蜿蜒流淌的河流中,人们还能看到几艘船的身影。

从张择端勾勒的船体轮廓以及船上的标志来看,这些船应该都是民间的商船。

有趣的是,船上搭载货物的地方,明显堆积着一些老百姓日常必需的粮食。

也就是说普通人要想生存下去,就必须依靠这些民间商城来运输粮食。

可这个现象,放到高度集权的封建社会中,是相当畸形的存在。

封建时代,皇权大过天,君主专制十分顽固,统治阶层妄图掌控普通人从生到死的整个生命周期。

老百姓日常生活所需的基本物资,不管是粮食还是耕地,又或者是盐铁之类的物品,统治阶层都会通通掌握在自己手中。

一般情况下,为了更好的实现专制统治,控制民众生活,朝廷会安排专门的官用船只来运输粮食。

官船运输,能够有效平衡粮食的市场价格,从而保证整个社会秩序的平稳。

因为一旦粮食过度溢价,老百姓吃不起饭,民间必然会产生暴乱,农民起义也会由此而发生。

所以官船运粮并不代表朝廷对民众的关心,这只是统治阶层的一种维稳手段而已。

但是在这幅图上,运输粮食的船变成了民间商船。

这一方面说明北宋的商品经济正在迅速发展,民间的商业主体已经介入到了经济命脉领域。

另一方面,它也说明,专制政权对整个社会的控制力度正在减弱,或许不久之后,它就会减为零。

官府不做官府该干的事儿,民间商船介入不该介入的领域,这种本末倒置和秩序错乱的结构,怎能让老百姓安稳生活?

这些观点掀起了一股阴谋论风格的探讨,不过也有人对此表示质疑,认为这只是现代观众对古代画家的过度解读。

这部分反驳的人认为,整体来看,《清明上河图》就是一幅单纯的民俗风情画。

就算是放大画作,观察局部细节,观众能看到的也只是北宋统治之下热闹的社会风情而已。

有人在街边买酒,有人在市场上摇着拨浪鼓,有人乘船过河,有人翘着二郎腿打扇,还有人坐在一张凳子上看书。

这些人所占的篇幅,相对于整幅画来说微不足道,但他们又分别是各自故事当中的主角。

所以《清明上河图》反映的,并不是黑暗的社会现实,而是人生百态。

持有这两种对立观点的人,谁也不能说服对方。

就在这个时候,第三方讨论者又冒了出来,他们热衷于在画面内容中寻找一些不那么引人注意,但细看却十分有趣的场景。

比如有人就曾尝试把《清明上河图》放大100倍,然后在一棵大树底下发现了一个让人尴尬的细节。

大树底下的场景是一个类似于衙门的地方,围在门口的几个人,他们的身份应该是这个衙门的工作人员。

这些人神态各异,举止倒也算正常,没什么特别之处。

真正的特别之处在于,他们的身边,有一个男人俯卧在地面。

仔细去看他的裤子不翼而飞,屁股露了出来。

看到这里,不少人可能会十分好奇,一个大男人,光天化日之下怎么会光着屁股,惹人嘲笑呢。而且他的裤子,又飞到了什么地方?

把画面稍稍往旁边移一点,就能发现,原来他的裤子正在另一个男人手里。

这个男人应该是个相当贤惠的能手,手里拿着绣花针,正在缝着什么东西。

再一瞧,好家伙,这不正是旁边光屁股男人的裤子吗?

原来,这是同僚之间在互帮互助。

仅仅是一个静态的画面,就生动地把几个人物的性格特质完全体现了出来,观众不得不感叹,张择端果然是笔力深厚。

这个细节虽然尴尬,但也十分有趣,古人并不是书籍或者画卷上冷冰冰的形象。

放在那个时代,他们也是有血有肉,生活精彩的普通人。

这恰恰才是《清明上河图》的独到和精妙之处。

一幅画的空间是有限的,但这幅画所能展现的内容,以及传达的主旨却是无穷无尽的。

后世的人们对于画作主题的几番讨论,恰恰能够证明,张择端的代表作,不愧是传世经典。

优秀的文艺作品,就该留给观众足够的想象空间。

参考资料:

1、宋代都市风俗的真实写照——《清明上河图》的画面构成和空间表现赏析——《天水师范学院学报》 2009年第1期101-104,共4页

2、中国新闻网 张择端版《清明上河图》里,藏着北宋社会隐患