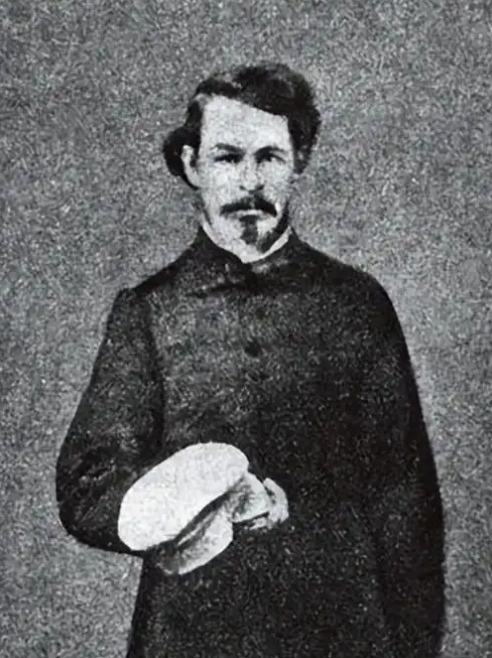

19世纪中叶,当上海滩的汽笛声与黄浦江的波涛交织时,这座“冒险家乐园”迎来了形形色色的外国人。其中,法裔美国人白齐文的经历尤为特殊。他出身军人世家,父亲曾在法军服役,自己则参加过克里米亚战争,游历过美国西部、澳洲、印度,最终于1860年抵达中国。

此时的清朝正深陷内忧外患,太平天国运动席卷南方,英法联军刚攻入北京,列强通过《天津条约》《北京条约》攫取特权。白齐文嗅到了机遇——凭借军事经验,他加入了由美国人华尔组建的“洋枪队”,成为清廷雇佣的外国武装力量副统领。

洋枪队最初仅二三百人,但凭借先进火器,在对抗太平军的战斗中屡建奇功。1862年,华尔率部与太平军激战慈溪时阵亡,白齐文顺势接任队长,洋枪队也被清廷赐名“常胜军”。他在高桥镇、萧塘等战役中身先士卒,甚至负伤不退,一度成为清廷倚重的“洋将”。然而,这位“西部牛仔”式的冒险家很快暴露出致命弱点,狂妄自大、目无法纪,最终将自己推入深渊。

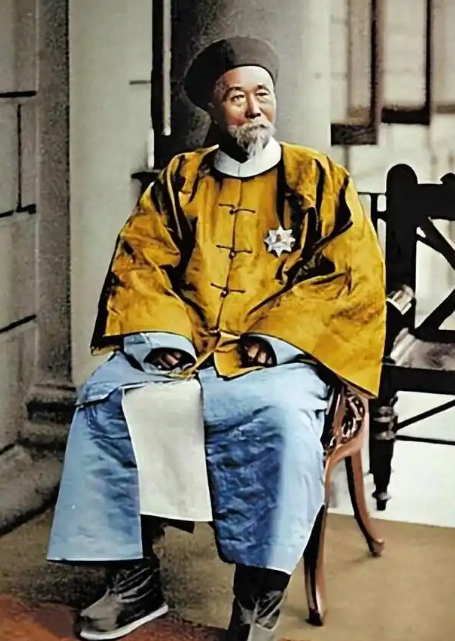

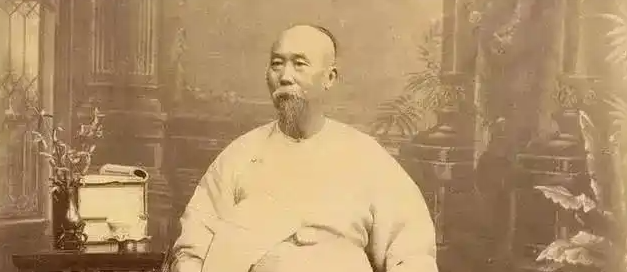

白齐文狂妄自大,自恃有战功,认为清廷离不开洋枪队;就嚣张跋扈,对中国人充满蔑视,曾公然宣称“中国人谁敢动我”。1863年时,白齐文因军饷问题与江苏巡抚李鸿章爆发冲突——他多次索要欠饷未果,竟率部闯入松江道台杨坊的府邸,殴打杨坊并劫走四万两库银。李鸿章震怒,当即罢免其职务,并下令通缉。

被革职的白齐文不甘心,他北上京城寻求美国公使支持,试图复职。但李鸿章态度强硬,甚至写信给总理衙门称:“白齐文桀骜不驯,若复用之,必贻后患。”复职无望后,白齐文铤而走险,于1863年8月带领数十名旧部劫持“高桥号”炮船,携大量军火投奔苏州的太平军慕王谭绍光。为表“忠心”,他改名“白聚文”,并协助太平军训练洋枪队。讽刺的是,这位曾为清廷效力的洋将,转瞬间成了太平军的“洋兄弟”。

白齐文投靠太平军后,并未获得预期信任。谭绍光虽以礼相待,却仅让他统领自己带来的几十名洋兵,未授予实际兵权。此时太平天国已日薄西山,天京(南京)被湘军围困,苏州外围据点接连失守。白齐文见势不妙,仅两个月后便向清军投降,并试图重返上海。美国领事为避免外交纠纷,强行将他遣送至日本横滨。

但白齐文仍未死心。1865年,他秘密潜回中国,企图投奔福建的太平军余部侍王李世贤。然而,清廷早已布下天罗地网——他在厦门一登岸即遭逮捕。被押解途中,他嚣张叫嚷:“我是美国人,你们中国人谁敢杀我?”6这句话彻底激怒李鸿章。面对这个反复无常的祸患,李鸿章决定“以非常手段除之”。

如何处理白齐文?这对清廷而言是棘手难题。根据《望厦条约》,美国人在华享有“治外法权”,清政府无权审判处决。但李鸿章深谙权谋,他表面承诺将白齐文移交美国领事,暗中却安排了一场“意外”。1865年8月,押解白齐文的船只行至浙江兰溪时突遇“暴雨”,船体倾覆,白齐文溺水身亡。清廷对外宣称“意外事故”,而美国领事明知蹊跷,却因早对白齐文厌恶至极,选择默许。

这场“溺毙案”的背后,是李鸿章对晚清外交困局的精准拿捏。他既避免与列强直接冲突,又彻底铲除了心腹大患。正如时人评价:“李鸿章之杀白齐文,不露痕迹而除大害,实为外交狠手。”

白齐文的经历,折射出晚清中国在列强夹缝中的挣扎。他的嚣张,源于清廷的软弱与列强的跋扈;他的死亡,则凸显李鸿章等官僚的务实与狠辣。更值得深思的是,白齐文两次叛变(投太平军、反复潜回中国)均未受严惩,直到触碰李鸿章底线才遭清算——这暴露了清廷法律体系的不完善。

洋枪队本质是清廷“以夷制夷”的工具,但其成员多为追逐利益的亡命之徒,忠诚度极低。白齐文之后,继任者戈登同样与李鸿章矛盾重重,最终因苏州杀降事件决裂。这些纷争表明,依赖外国武力维护统治,终究是饮鸩止渴。