今天,网上刷到一篇文章,有网友分享朋友的为人处事行为,感慨人怎么可以窝囊成这样...

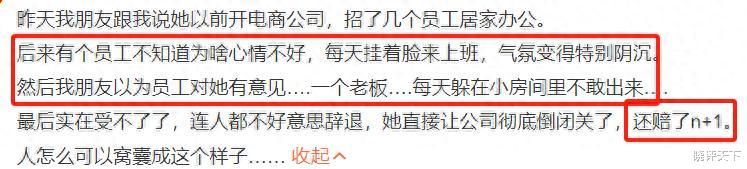

他那当老板的朋友,因为员工心情不好冷着脸来上班,就以为员工有意见,最后不敢出门,不敢辞退对方而选择公司倒闭,还赔偿N+1。

像这种案例,在如今的年轻人身上有很多。

年轻人一边自嘲“人怎么可以窝囊成这个样子”,一边用看似软弱的话语,掀起了一场关于生存态度的无声共鸣。

有人笑称这是“认怂的艺术”,也有人感慨这是“成年人的必修课”。今天,我们就来聊聊这届年轻人为何甘愿“窝囊”到底。

“惹到我?你算踢到棉花了!”这句看似强势实则自嘲的语录,成了“窝囊废文学”的经典模板。

它的核心逻辑是:开头放狠话,结尾秒认怂。

比如“一怒之下,怒了一下”“我有超能力,但凡事都超出我的能力”……用最嚣张的语气,说最柔软的话,像一拳打在棉花上,既发泄了情绪,又避免了冲突。

有网友总结:“发疯文学是创死全世界,窝囊废文学是放过自己。”前者像一把刀,后者像一团棉。

当年轻人发现“硬碰硬”只会遍体鳞伤时,他们选择用“窝囊”包裹锋芒,在自嘲中与生活和解。

“窝囊废文学”的走红,绝非偶然。

它背后是当代年轻人对现实的清醒认知:寒窗苦读却找不到人生价值,见过天地却跨不过阶层的珠峰,拼命内卷却换不来一间安身立命的房。

就像《年会不能停》里的马杰克,白天被甲方骂到狗血淋头,晚上只能偷偷去蚂蚁庄园揍客户的小鸡;

或是《都挺好》里的苏明成,看似强势实则活得小心翼翼。这些“窝囊废人设”之所以引发共鸣,是因为他们像极了职场中唯唯诺诺、生活中疲于奔命的普通人。

心理学研究发现,当人无法改变环境时,降低期待、接纳平庸,反而能减少内耗。

正如《纳瓦尔宝典》所言:“幸福的关键,是漠视无法控制的事物。”

年轻人嘴上说着“躺平”,实际仍在努力做“社会的边角料,妈妈的小骄傲”。

有人担忧:“窝囊废文学”会侵蚀年轻人的斗志。

但仔细审视便会发现,自嘲的背后藏着一种韧性。就像罗曼·罗兰说的:“真正的英雄主义,是看清生活真相后依然热爱生活。”

那些自称“窝囊废”的年轻人,并非真的一蹶不振。他们用幽默消解压力,用“认怂”换取喘息空间,却在暗处默默蓄力。

正如一位网友的留言:“生活压垮了我,我可以一笑而过,但我的灵魂会永远向上。”

真正的“窝囊废”,是那些对外人唯唯诺诺、对家人肆意发泄的“窝里横”,或是眼高手低、永远抱怨怀才不遇的“甩锅侠”。

而“窝囊废文学”的践行者,恰恰是看清了生活的荒诞后,依然选择温柔抵抗的勇者。

这个时代,年轻人比任何一代都更清醒,也更疲惫。

他们见过“罗马”的繁华,也深知自己可能终其一生到不了罗马。

于是,“窝囊废文学”成了他们的保护色——用幽默对抗焦虑,用柔软化解锋利,用自洽替代内耗。

但我想说:自嘲可以是一剂止痛药,却不能成为人生的长期处方。

若因“窝囊”而放弃成长,便是真正的困境。

不妨学学张一鸣的“理性哲学”:“牛逼的人找方法,傻逼的人找借口。”接纳现实的同时,请永远保留一份“向上攀爬”的野心。

结语:

或许,每一代年轻人都有属于自己的“生存密码”。

从“鼠鼠文学”到“发疯文学”,再到今天的“窝囊废文学”,变的只是表达方式,不变的是对生活的思考与抗争。

最后,借用网友的一句话共勉:

“世界以痛吻我,我报之以棉絮。但棉絮之下,藏着一颗等待破土发芽的种子。”

讨论:你用过“窝囊废文学”吗?在评论区分享你的“认怂金句”吧~

图片来源网络 侵删