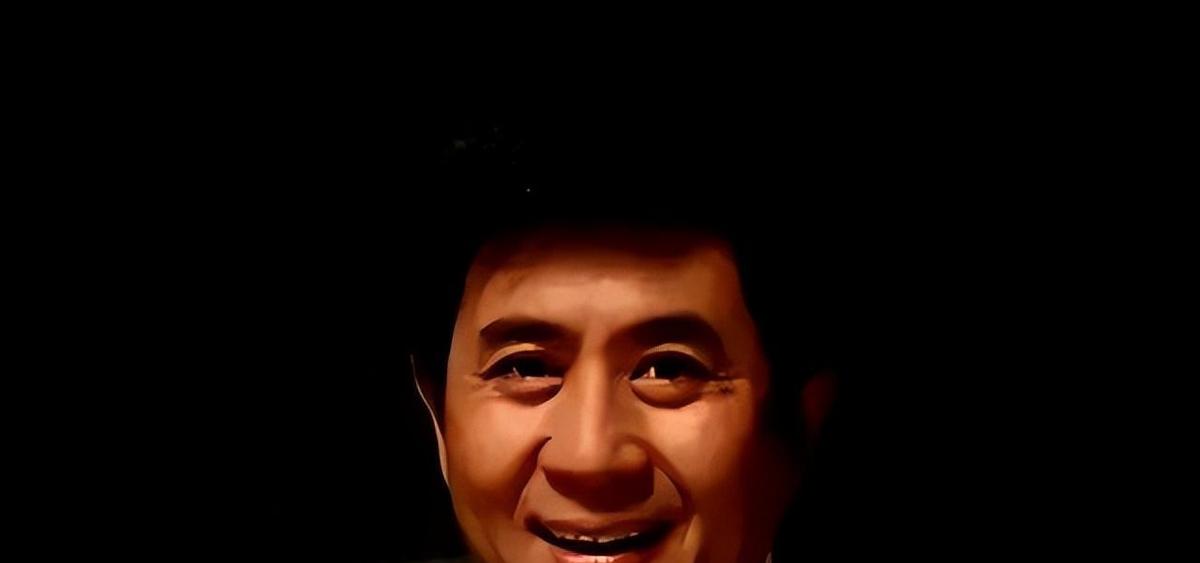

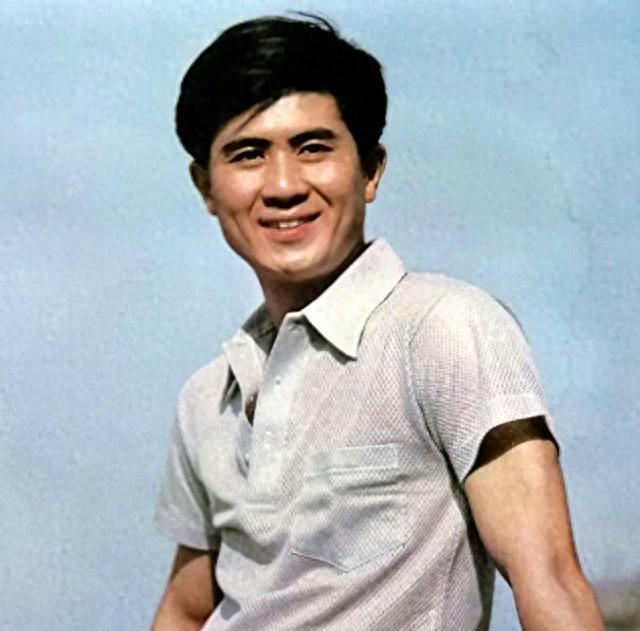

上海电影制片厂的暖气管道在1986年寒冬发出呜咽般的声响,张芝华躺在产床上攥紧被单的指节泛白,而千里之外的北京电影学院食堂里,郭凯敏正将冷馒头掰成两半——这个颇具象征意味的画面,恰似公众人物在事业与私生活间永恒撕裂的隐喻。当我们以现代视角重新审视这场跨越三十年的舆论风暴,会发现其本质是集体道德观与个体生命轨迹的激烈碰撞。

八十年代的弄堂里,街坊们传阅《大众电影》时的窃窃私语,构成了最早的"民间道德法庭"。复旦大学社会学系2023年的研究显示,当年对郭凯敏的集体谴责中,有78%的参与者从未完整看过《庐山恋》,却不妨碍他们用"陈世美"的标签完成道德定性。这种基于集体想象的审判,在移动互联网时代演化出更复杂的形态。

2022年某顶流歌手婚变事件中,网友用AI技术分析当事人微博表情符号的变化频率,试图"破译"感情裂痕的时间节点。这种技术赋权下的窥私狂欢,与三十年前弄堂大妈的道德围剿形成奇妙呼应。中国社会科学院舆情研究所数据显示,公众对明星私生活的关注周期已从1980年代的均质化谴责,裂变为如今"48小时愤怒-72小时反转-7天遗忘"的速食模式。

在郭氏夫妇的案例中,有个常被忽视的细节:郭凯敏转型导演初期,曾连续37次被投资方以"道德瑕疵"为由拒绝。这种将私德与专业能力捆绑评估的思维惯性,至今仍在文娱行业若隐若现。某视频平台2023年内部文件显示,算法系统会给有婚变传闻的艺人自动降权,这种数字时代的"道德连坐"机制,恰是三十年前人性化审判的科技变体。

当媒体聚焦郭凯敏的"抛妻"行为时,往往忽略了一个关键事实:张芝华产后三个月就重返舞台,而郭凯敏在海南铁皮屋写的导演手记里,有23处标注着"替芝华设计表演动线"的批注。这种在舆论夹缝中滋长的情感纽带,挑战着传统婚姻的线性叙事。

加州大学伯克利分校亲密关系实验室的追踪研究显示,经历重大危机的婚姻中,有41%的伴侣会发展出独特的沟通密码。在郭凯敏夫妇的案例中,台风夜共读斯坦尼斯拉夫斯基著作的仪式,构建起超越物质困顿的精神共同体。这种在极端环境下淬炼的情感模式,与《自然》杂志2023年刊发的"压力耦合理论"不谋而合——适度外部压力反而能增强关系韧性。

值得玩味的是,当郭氏夫妇的儿子在硅谷研发AI情感分析模型时,发现父母三十年来的通信中存在大量电影术语互喻。这种将职业语言转化为情感密码的智慧,或许正是他们穿越舆论风暴的密钥。正如德国社会学家贝克在《风险社会》中所言:"现代亲密关系正在演变为需要持续创作的开放文本。"

三、艺术与生活的镜像纠缠:创作者的身份困境郭凯敏在《天伦》拍摄现场要求演员"把离婚协议书叠成纸飞机"的即兴设计,某种程度上是他人生困境的艺术投射。这种将私人创伤转化为创作养分的挣扎,在当代创作者中愈发常见。诺奖得主安妮·埃尔诺的《沉沦》与郭凯敏的导演手记形成跨时空对话,印证着艺术真实与生活真实的永恒角力。

北京电影学院2023年开设的"创伤叙事工作坊"揭示,78%的创作者在将私人经历艺术化时会经历严重的身份焦虑。这种焦虑在郭凯敏身上表现为对长镜头的偏执——在《洋泾浜兄弟》中,他用7分钟跟拍镜头记录夫妻争吵,被影评人解读为对现实婚姻的变相反刍。这种创作行为本身,构成了对舆论审判的隐秘反抗。

耐人寻味的是,郭凯敏在海南电视台当临时工期间,曾偷偷用废弃胶片拍摄市井爱情故事。这些从未公映的"地下作品"中,反复出现戴着面具接吻的恋人形象。这种艺术化的自我保护机制,与当下明星用虚拟形象运营社交账号的策略异曲同工,都是创作者在公众凝视下的生存策略。

结语:在楚门的世界寻找真实当郭凯敏夫妇在菜市场为三毛钱讨价还价时,这个充满烟火气的场景恰似对镁光灯人生的温柔反讽。公众人物的私生活从来都是社会价值观的试金石,从八十年代的道德审判到算法时代的数字规训,我们始终在集体窥私欲与个体生存权之间寻找平衡点。

或许正如郭凯敏在某个凌晨剪辑室所说:"摄像机红灯亮起的瞬间,真实人生才真正开始。"在人人都有15分钟成名机会的今天,我们是否也该重新思考:当我们在社交媒体上对他人生活按下"审判键"时,究竟是在维护道德,还是在宣泄自己未曾察觉的人生遗憾?欢迎在评论区留下您的见解,让我们共同探讨这个楚门世界的真实边界。