在中国古代封建社会中,等级制度森严,这种等级观念不仅体现在生前,更延续至死后。清朝作为中国最后一个封建王朝,其宫廷制度尤为完备,妃嫔的葬位安排更是体现了严格的等级秩序。通过对清宫档案和考古发现的研究,我们可以一窥皇帝安排妃嫔葬位的原则。

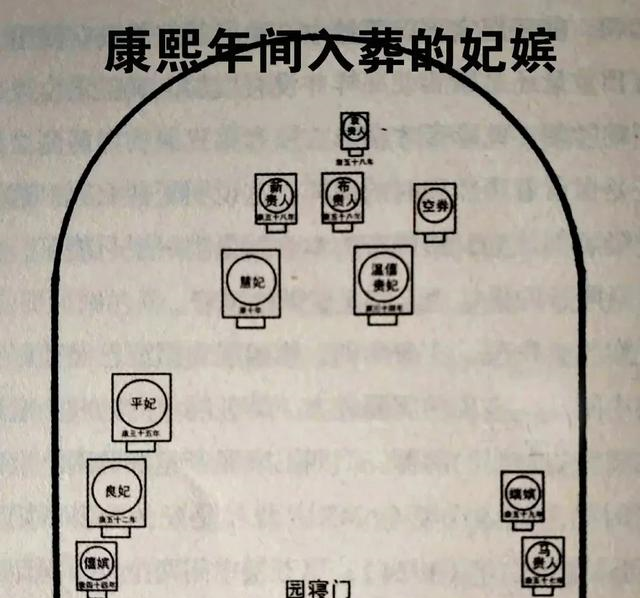

清朝妃嫔等级制度沿袭明制,分为皇后、皇贵妃、贵妃、妃、嫔、贵人、常在、答应八个等级。这种等级制度直接决定了妃嫔的葬位安排。根据《清史稿》记载,皇后作为皇帝的正妻,享有最高规格的葬位,通常与皇帝合葬于帝陵。皇贵妃、贵妃等高级妃嫔则享有单独陵寝或陪葬帝陵的资格,而等级较低的妃嫔则多葬于妃园寝。

以清东陵为例,孝陵是顺治帝的陵寝,其东侧为孝东陵,葬有顺治帝的皇后和妃嫔。其中,孝惠章皇后作为顺治帝的继后,享有最高规格的葬位,而其他妃嫔则按照等级依次排列。这种安排充分体现了等级制度在葬位安排中的决定性作用。

虽然等级制度是葬位安排的根本依据,但妃嫔的受宠程度也在一定程度上影响了其葬位。以乾隆帝的宠妃令妃为例,虽然她生前仅为妃位,但由于深受乾隆帝宠爱,死后被追封为皇贵妃,并得以葬入裕陵地宫,与乾隆帝合葬。这种安排打破了常规的等级制度,体现了皇帝个人情感对葬位安排的影响。

另一个典型例子是康熙帝的容妃。虽然她生前仅为嫔位,但由于深受康熙帝宠爱,死后被追封为妃,并得以葬入景陵妃园寝中较为显赫的位置。这些案例表明,妃嫔的受宠程度可以在一定程度上突破等级制度的限制,获得更高规格的葬位。

在清朝,妃嫔的葬位安排还常常受到政治因素的影响。以慈禧太后为例,她作为咸丰帝的妃嫔,本应按照常规葬于定陵妃园寝。但由于她在同治、光绪两朝掌握实权,最终得以与咸丰帝合葬于定陵,并享有超越常规的葬位规格。这种安排体现了政治权力对葬位安排的深远影响。

另一个值得注意的例子是雍正帝的年贵妃。她作为年羹尧的妹妹,在年羹尧失势后,其葬位安排也受到了影响。虽然她生前为贵妃,但死后并未获得与身份相符的葬位规格。这一案例表明,政治因素可以在一定程度上影响甚至改变妃嫔的葬位安排。

在清朝,风水观念对葬位安排也有着重要影响。根据《清会典》记载,清朝皇帝在选择陵寝位置时,都会请风水大师进行勘测,以确保陵寝的风水格局。这种观念也延伸到了妃嫔的葬位安排中。

以清西陵为例,雍正帝的泰陵选址就充分考虑了风水因素。其妃嫔的葬位安排也遵循了风水原则,力求与主陵形成和谐的风水格局。这种安排体现了中国传统文化中"天人合一"的思想,也反映了清朝统治者对风水观念的重视。

值得注意的是,清朝妃嫔的葬位安排并非一成不变,而是随着历史的发展而不断变化。以乾隆帝的香妃为例,她原本葬于清东陵的裕陵妃园寝,但在民国时期,由于种种原因,其遗骨被迁葬至新疆。这一案例表明,妃嫔的葬位安排可能受到后世因素的影响,呈现出动态变化的特点。

另一个例子是道光帝的孝全成皇后。她原本葬于慕陵,但在咸丰年间,由于政治原因,其葬位规格被降低。这一变化反映了历史变迁对妃嫔葬位安排的影响,也体现了葬位安排的政治性。

清朝妃嫔的葬位安排是一个复杂的过程,受到等级制度、受宠程度、政治因素、风水观念等多重因素的影响。通过对这些因素的分析,我们可以更好地理解清朝宫廷制度的运作方式,以及封建社会中等级秩序的具体体现。同时,这些葬位安排也为我们研究清朝历史提供了宝贵的实物资料,有助于我们更全面地认识这一历史时期。