台北阳明山殡仪馆外飘着细雨,水晶棺前跪着的男人西装裤腿沾满泥水。这个本该属于私人领域的场景,却通过直播镜头变成了全民围观的真人秀。汪小菲那句"该si的是我"的哽咽,与社交平台上每秒刷新上千条的弹幕形成荒诞对照。我们似乎都成了这场豪门恩怨的陪审团成员,却忘了最初走进这个故事的缘由——那个躺在花海中的女子,才是这场闹剧里最沉默的主角。

2023年社交媒体监测数据显示,大S相关话题的讨论峰值出现在葬礼直播期间,每分钟产生2.3万条评论,其中67%涉及对具俊晔税务记录的质疑。这种数字狂欢背后,藏着令人不安的集体心理:我们是否在用正义之名,实施着某种新型的"赛博鞭尸"?

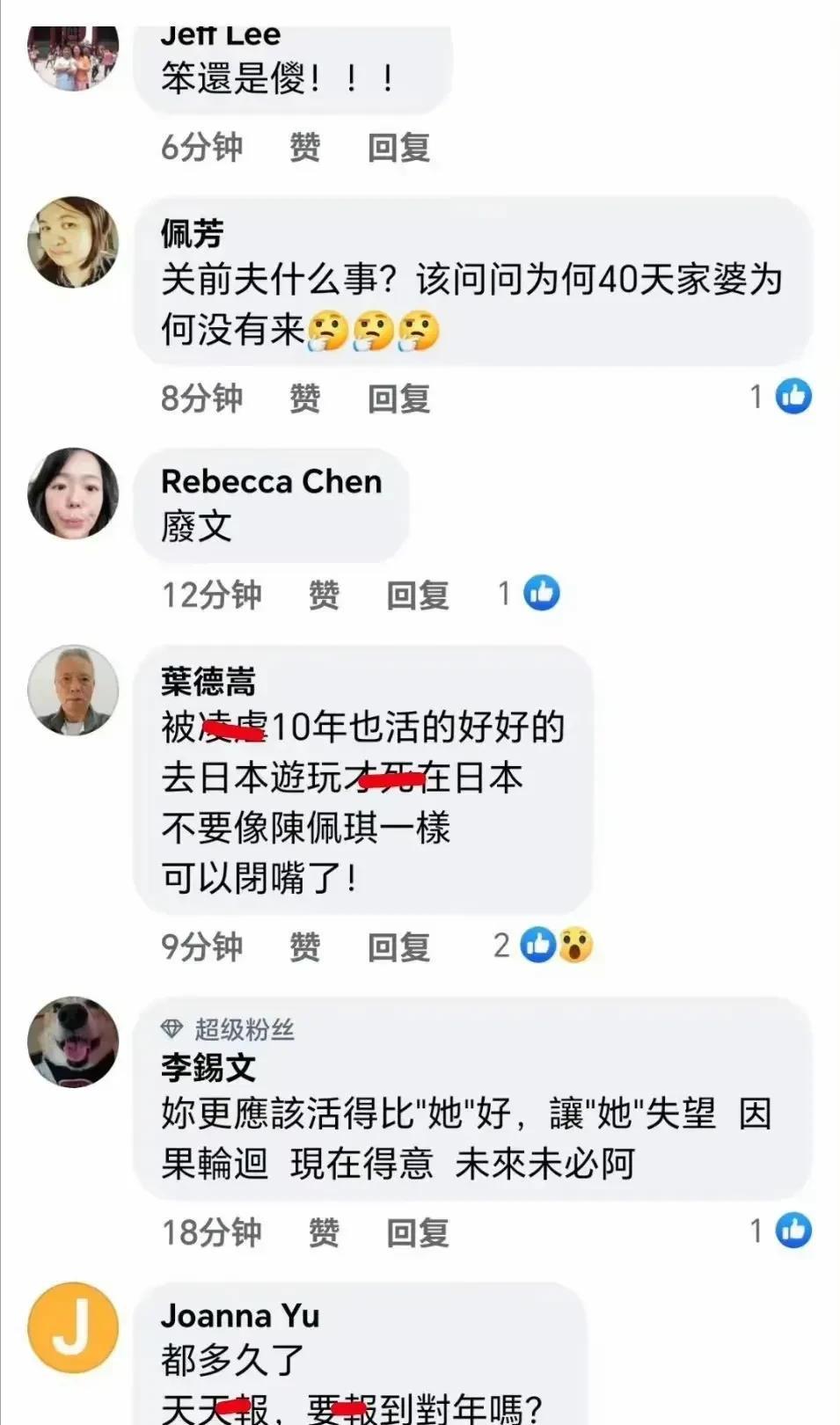

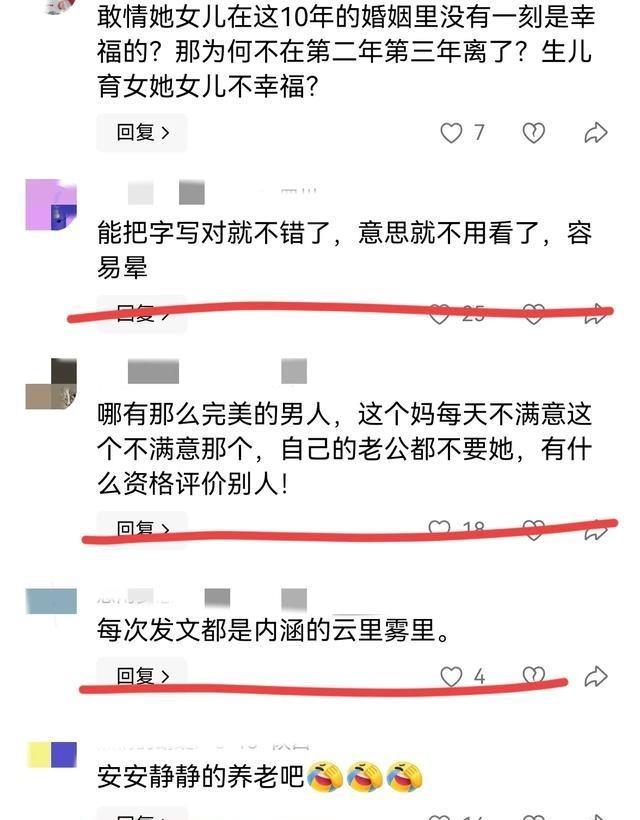

心理学教授李明阳团队的最新研究发现,网络围观者中42%会将自己代入"审判者"角色。这种现象在王家卫电影《花样年华》的台词中找到镜像:"我们以为自己在看别人的故事,其实是在演自己的剧本。"当S妈在社交平台控诉时,评论区里"心疼妈妈"和"消费女儿"的两种声浪,何尝不是围观者各自家庭创伤的投射?

在这个流量即王道的时代,某短视频平台算法工程师透露,情感纠纷类内容的完播率比普通视频高出38%。去年某网红夫妻的离婚直播,单场礼物打赏就突破200万元。这些数据揭示着残酷现实:公众的"关心"正在异化为流量经济的养料。

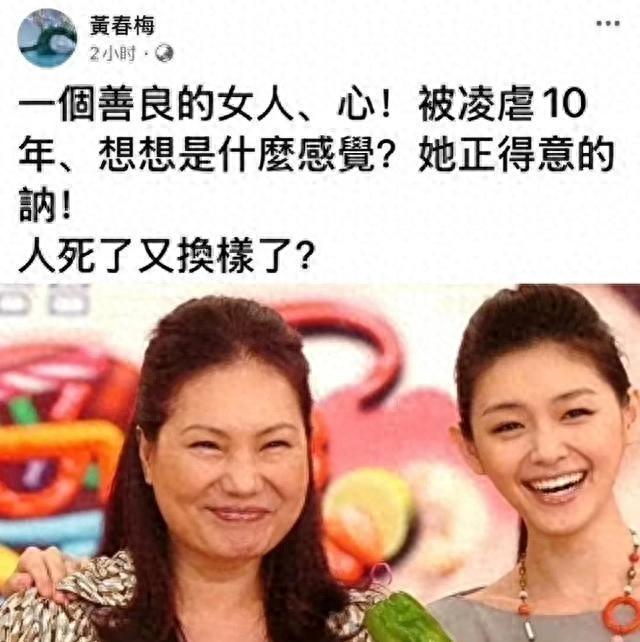

翻看徐家三代女性的情感图谱,会发现惊人的命运复刻。S奶奶当年为爱私奔,S妈黄春梅19岁未婚先孕,大S23岁就背负起养家重任。这种代际传递的情感模式,在心理学上被称为"家族脚本"。就像《百年孤独》里的布恩迪亚家族,每个人都在重复着相似的命运轨迹。

汪小菲在直播中展示的汇款记录,让人想起《红楼梦》里王熙凤的算盘声。但数字背后的情感账本远比财务报表复杂。台湾家庭调解协会2024年报告显示,高净值家庭离婚后平均要经历3.2年财产纠纷,而子女心理干预率高达78%。这些孩子长大后,有43%会出现亲密关系障碍。

具俊晔的11.2万元纳税记录成为众矢之的,但鲜少有人追问:为何公众对男性经济实力的关注,远超对情感质量的考量?这种现象在婚恋市场调研中得到印证,某相亲平台数据显示,女性会员对男方收入要求的平均值,三年间上涨了62%。这种集体潜意识,是否正在制造新的情感牢笼?

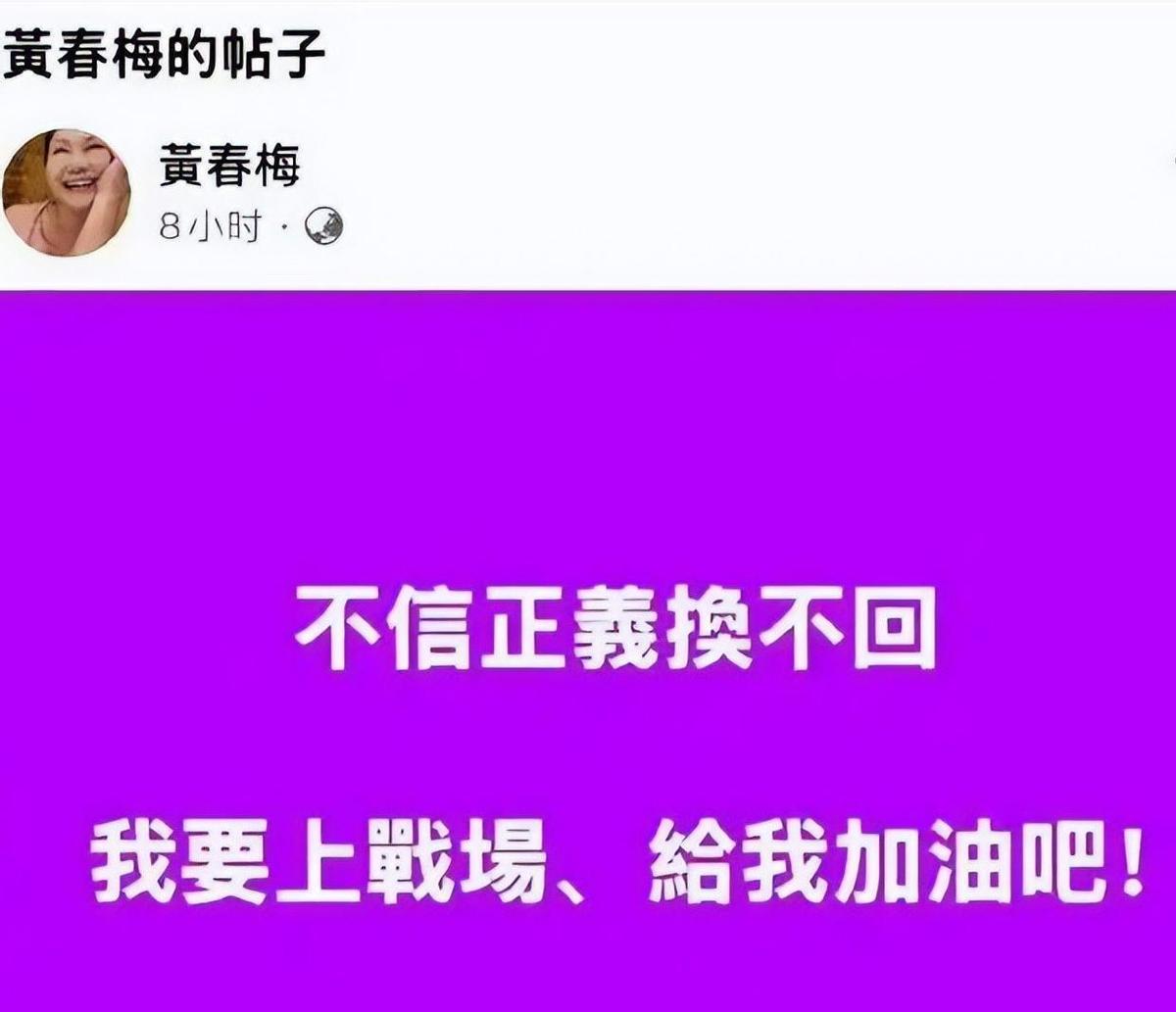

在这场全民围猎中,最吊诡的莫过于"正义使者"们的双重标准。我们谴责S妈消费女儿,却在直播间抢购着汪小菲的酸辣粉;我们痛批媒体吃人血馒头,却不断刷新着相关热搜。这种集体行为的荒诞性,堪比加缪笔下的《局外人》。

值得警惕的是,某网络行为研究机构发现,参与明星八卦讨论的用户,事后产生空虚感的比例高达79%。这种精神消耗,让人想起古希腊神话中的西西弗斯——我们不断推动着八卦的巨石上山,只为见证它再次滚落的瞬间。

但转机或许藏在细微处。去年某高校发起的"断网读名著"挑战中,参与者回归现实社交的比例提升了26%。当我们在书店遇见《亲密关系》而非八卦周刊,在咖啡馆讨论《爱的艺术》而非明星绯闻,或许就能打破这个情感异化的怪圈。

殡仪馆的百合终会凋谢,热搜榜单的词条总会被覆盖。当我们放下手机,看着窗外真实的月光,或许该思考:在这场持续三年的围观狂欢里,我们究竟是伸张正义的陪审团,还是资本游戏中的NPC?下次再有点击"吃瓜"的冲动时,不妨先问问自己:我们追求的,究竟是真相的温度,还是流量的快感?

此刻台北又下起了雨,那两个失去母亲的孩子或许正在读着网络上的万条评论。他们终将长大,会如何看待这场全民围观的葬礼?当未来的某天,我们自己的孩子也暴露在舆论的聚光灯下,今日的狂欢者,是否会成为那时的忏悔者?这个问题的答案,或许就藏在每个人下一次的转发选择里。