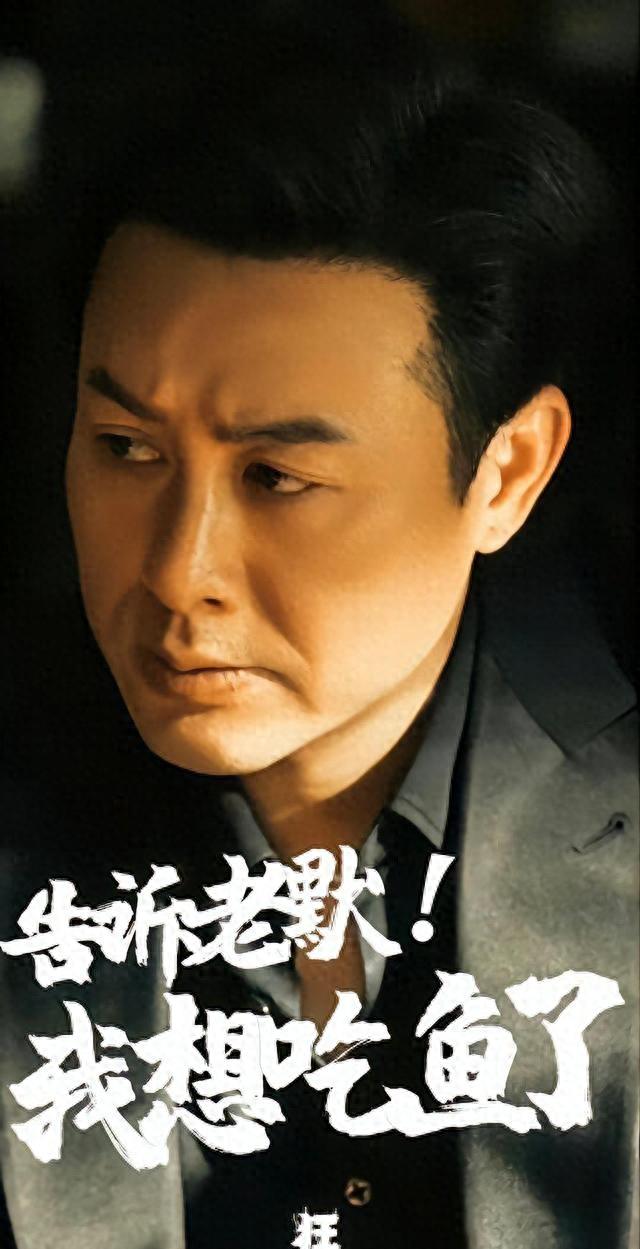

张颂文靠在墙根啃盒饭的短视频,曾经是2023年最出圈的演员日常。这位46岁才爆红的「叔圈顶流」,用二十年蛰伏期的菜市场买菜、胡同口唠嗑,在短视频平台构建起「内娱活人」的完美形象。直到2025年春天,那张被扔出车窗的粉丝信件在空中划出抛物线,终于击碎了这场精心策划的现实主义表演。

这让我想起三年前某选秀冠军的塌房事件。当时他工作室发布的日常vlog里,总会出现翻旧的《演员的自我修养》和手写台词本,直到税务稽查人员在其别墅搜出整面墙的未拆封奢侈品。娱乐圈的人设经济学,本质是场精准投放的情绪期货交易——经纪公司押注公众对「真实感」的渴求,明星则化身行走的沉浸式剧场。

据艺恩数据2024年报告显示,85%的明星账号内容由专业团队策划,每条「生活随拍」平均经过2.3次脚本修改。当张颂文在《狂飙》庆功宴后独自清扫会场的视频登上热搜时,可能没人注意到角落里有三个机位在同时记录。这种工业化的人设生产,正在制造越来越逼真的楚门世界。

天眼查曝光的0参保工作室,撕开了娱乐圈资本运作的冰山一角。在厦门某影视产业园,挂着「张颂文工作室」牌子的办公室常年紧闭,但每年经手的项目资金流水过亿。这种「空壳工作室」现象在业内已成潜规则,某三金影帝被曝出同时运营着横店、青岛、海南等地的12家工作室,全部注册在税收洼地。

影视行业分析师李敏透露:「明星工作室就像变形金刚,需要融资时变身文化公司,税务筹划时化身个体户,舆情危机时又能秒变免责防火墙。」2024年某顶流塌房事件中,其名下7家关联企业三天内集体注销,完美践行了「狡兔三窟」的资本哲学。

这种资本游戏正在催生新型的明星-资本共生体。张颂文被传换角的《谷雨》剧组,其背后资方恰好与他注销的工作室存在交叉持股。当明星成为资本链条的具象化符号,所谓的「艺术追求」往往沦为资本博弈的遮羞布。就像网友调侃的:「以前觉得明星在演角色,现在发现角色在演资本。」

那个被扔出车窗的信封,或许比任何税务丑闻更具杀伤力。粉丝小鹿在超话里写道:「我攒了三个月早餐钱买的进口信纸,原来在他眼里和传单没区别。」这种情感背叛的痛感,源自移动互联网时代特有的亲密幻觉——当我们能随时窥见明星的早餐内容和起床素颜,就容易产生「云端邻居」的错觉。

心理学教授陈默的团队做过实验:持续观看明星日常vlog的受试者,78%会产生「单向友谊」错觉。这种新型情感连接造就了内娱独特的「妈粉文化」,也使得人设崩塌时的反噬更为剧烈。就像张颂文事件中,网友愤怒的不是偷税数额,而是「他明明说过最讨厌形式主义」。

这种信任危机的蔓延正在重塑娱乐圈生态。2024年某音乐平台数据显示,塌房艺人歌曲的收藏量平均下降63%,远超其作品本身的热度降幅。公众在用数据投票告诉我们:当明星成为消费品,情感附加值才是真正的溢价核心。

行业反思:流量时代的生存法则在横店影视基地的咖啡馆里,经纪人老周给我算了笔账:「培养一个张颂文式的『老戏骨』人设,前期投入至少2000万。但相比流量明星,这种投资的回报周期能缩短三分之一。」这场看似矛盾的商业逻辑,折射出娱乐圈正在发生的深层变革——当Z世代观众开始厌倦精致偶像,粗粝的真实感就成了新晋流量密码。

但这种转型伴随着巨大风险。上海戏剧学院开设的「人设管理」选修课上,教授反复强调「灰度运营」法则:保留10%的负面真实,反而能增强人设可信度。可惜多数经纪公司仍沉迷于制造完美标本,就像张颂文团队始终不敢回应那些「耍大牌」传闻,生怕打破苦心经营的亲民滤镜。

或许真正的破局之道,藏在老戏骨李雪健的那句话里:「演员应该活在角色后面。」当我们不再需要明星展示「真实生活」,当观众学会把作品和艺人剥离,娱乐圈才能真正回归内容本质。毕竟,没有人设才是最好的人设。

结语夜幕降临时,我站在张颂文工作室所在的写字楼下。23层的玻璃幕墙映照着霓虹灯光,某个瞬间恍惚看到《狂飙》里的高启强在光影中浮现又消散。这场持续半年的舆论风暴,不过是娱乐圈资本游戏的又一个注脚。当我们下次为某个「清流艺人」感动时,或许该记得:所有命运馈赠的人设,早已在暗中标好了价格。

此刻我的手机弹出推送:「张颂文现身福利院做义工」。评论区第一条写着:「这次机位藏得不错。」你看,这场大型真人秀从来不曾落幕,只是观众越来越难分辨镜头在哪。在这个真相比剧本更离奇的时代,或许我们该学会用看剧的心态追星——欣赏表演,但别太入戏。