当人们谈及唐玄宗李隆基,脑海中率先浮现的,往往是杨贵妃那倾国容颜,开元盛世的繁荣昌盛,以及安史之乱带来的动荡风云。

说起对唐玄宗的认知,大多到马嵬坡事变杨贵妃身死就差不多了。事变后,唐玄宗独自逃去四川,此后便成了太上皇,这段经历基本是大家对他了解的主要界限。

马嵬之变后,他面临哪些考验?又是怎样一路辗转前往四川?此后,他如何从四川返回长安,回到长安后,日常生活又是怎样一番情形?

杨贵妃香消玉殒后,唐玄宗心里还念着她不?帝王之心难测,可杨贵妃曾那般得宠,他会不会在往后日子里,时不时忆起与杨贵妃相处的点滴,内心泛起思念的涟漪呢?

今儿咱聊聊唐玄宗在晚年时的日子。他的晚年,有诸多故事,或平淡,或波折,其中的酸甜苦辣、起起伏伏,都值得细细探究。

【01、马嵬之变】

陈玄礼主张杀掉杨贵妃时,唐玄宗的嗓音带着明显颤抖。他称,贵妃久居深宫,平日里难见外人,又怎么能知晓杨国忠图谋造反这档子事儿呢?

身旁的高力士劝说道:贵妃着实没犯错,可禁军已杀杨国忠。要是贵妃一直待在皇上身边,禁军会忧虑贵妃在您耳边说坏话,让您替她亲人报仇。

得清楚,那会儿唐玄宗得仰仗这批禁军一路护送,以躲开身后安禄山的追击以及四处皆有的叛乱,从而逃到安稳的四川去。

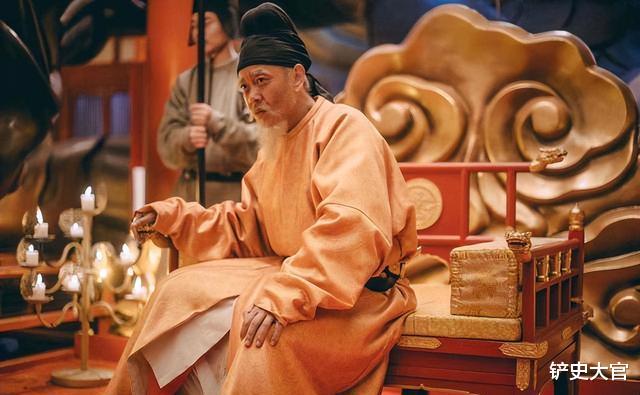

年逾古稀的唐玄宗,手持拐杖,于驿站门前久久伫立。他内心似经无数挣扎,最终狠下心来,下令将杨贵妃缢死。

那会儿,唐玄宗为求自保,狠心舍弃了与杨贵妃历经11载的深情爱恋。面对生死抉择,他无奈抛弃了这段曾刻骨铭心的感情,只为保住自己的性命。

这边事儿还没平息,那边状况又来。唐玄宗正为杨贵妃哀伤不已时,新状况出现:一群父老百姓挡在他车驾前,恳请他别舍弃中原,留下来领着大伙收复失地。

唐玄宗狠狠心,将太子李亨留了下来。当时情况紧急,他思索再三,咬着牙做出这个决定,太子李亨就这么被他留在了原地。

李亨做太子长达十八载,这期间,唐玄宗对他猜忌不断,打压不停。在这种长期的精神压力下,李亨还不到四十岁,鬓角头发就已斑白,尽显忧虑之态。

可那会儿,唐玄宗哪还顾得上太子离他而去后会干啥。他就一门心思琢磨着,得赶紧跑,往四川方向跑,可千万别被叛军给撵上,保命才是头等大事。

说来着实有些戏剧性,在他仓皇逃亡途中,负责在后方率军保护他的,竟是寿王李琩。要知道,这李琩的妻子被他夺走,成了杨贵妃,李琩正是那被抢了老婆的苦主。

刚出陕西没多远,距离要去的四川还远得很呢,没想到又出状况了,那四川仿佛在遥不可及的地方,这一路可真是波折不断。

禁军士卒打心底里不愿前往四川。他们心中对那蜀地并无向往,想到要奔赴四川,便心生抵触,打心眼里抗拒踏上前往四川的路途。

前往四川这个提议,是杨国忠生前向唐玄宗提的。四川算是杨国忠的势力范围,他不少旧部都在那儿落地生根,盘根错节。

现今,禁军先是把杨国忠给杀了,又逼得杨贵妃自尽。都闹到人家势力范围了,哪还能顺顺当当的?这形势下,想有个好结果,怕是难喽。

再说了,这些禁军,为护卫唐玄宗背井离乡。他们的家人都还留在长安,生死未卜。禁军们同样满怀热血,心里也想着能留下,为保卫家国出份力。

唐玄宗满心无奈。中原之地,安禄山势大,他实在没胆留下与之抗衡。一番权衡,能去的地方寥寥无几,最终发现,似乎也就四川,勉强可作安身之所。

但这会儿,禁军根本不再听他指挥。原本应服从他调遣的禁军,态度大变,对他的指令不再理会,局势陡然转变,他失去了对禁军的掌控。

恰在此时,从四川送来的十几万匹彩绸运抵唐玄宗身处的扶风。这彩绸本是进贡之物,结果被唐玄宗中途给截住了。

他凝视着那一片片彩绸,恍惚间,年少时眼中曾有的澄澈清明,仿佛又悄然回到了眼眸之中,带着往昔的纯粹与美好。

他将彩绸一股脑儿搁在院子里,接着把禁军都喊了过来,随即便开启了一场饱含情感、绘声绘色的演讲。

我这岁数大喽,脑子不好使,错信了小人,才搞出如今这状况。我心里明白,你们都挂念家里人,还能跟着我到这儿,那可是把本职尽到位啦。

正说着话呢,唐玄宗的泪水止不住地流,渐渐地,那泪水浸湿了他身上的衣裳,洇出一片深色。

此刻,这位步入暮年的帝王,毫不掩饰地袒露了内心的真情实意。这一举动深深触动了禁军们,他们情绪激昂,齐声高呼:臣等愿以死效命陛下,绝无半点异心!

唐玄宗出手化解了一场有爆发风险的叛乱危机,将这场尚未真正兴起的潜在叛乱扼杀在了萌芽状态。

【02、退位让贤】

唐玄宗历经四十来天,一路艰难,身边随从从众多锐减至仅一千三百余人,最终辗转抵达四川。

越是朝着四川靠近,唐玄宗愈发清醒起来。那一步步的行程,似是拨去迷雾的手,让他头脑里的混沌逐渐消散,认知也愈发清晰。

他身上,总算重现了几分年轻时那干练精明、豪情满怀的模样。随即,就着手操持起平定叛乱的各项事务,仿佛往昔的壮志又被重新点燃。

他下了道诏书,封太子李亨为“天下兵马元帅”,责令其将西京长安与东都洛阳收回。

局势万分紧迫,他仍耍起制衡手段,把另外几个儿子分别任命为各地节度使。如此一来,就能对太子形成牵制,防止太子势力过度膨胀,稳控局面。

约摸过了一月,他没能盼到太子的回应,反倒听闻太子私自登上皇位的消息,那满心期待瞬间化为泡影。

这时候的唐玄宗,都已经做了44年皇上啦,那威望可还在呢。要是他不认可李亨当皇帝,保准还有很多人愿意听他调遣,毕竟这么多年积累下的影响力不是盖的。

只要他振臂一呼,定会众人响应,形成一股强大力量,说不定还有契机将李亨从皇位上拉下来。

可他仅是略显窘迫地笑了笑,开口道:“我儿子所作所为顺应天地,合乎民心,我心里头欢喜得很。”

李亨自行登基,这登基的合理性有所欠缺。唐玄宗知晓后,迅速替他完善相关事宜。马上安排使者,带着传位诏书与传国玉玺,前往面见李亨,同时宣告。

打从这以后,所有事务全归新皇帝李亨打理,唐玄宗知晓有这么回事就行。等两京收复,唐玄宗彻底甩手,啥事务都不用管,连相关报告都无需呈送给他。

早在安史之乱爆发前,甚至在前往四川以前,唐玄宗就已浑浑噩噩好多年了。长时间来,他行事糊涂,在各种决策上频出昏招,全然没了早年的英明睿智。

不少人跟他讲,安禄山、李林甫和杨国忠都信不得。可他已年迈体乏,就想图个耳根清净,沉浸在天下太平的假象中,好似鸵鸟一般,把头扎进沙堆里,对种种谏言充耳不闻。

即便安史之乱突发,他仍心存期望,觉得这不过是一场规模不大、为期短暂的叛乱,并未意识到其将带来的巨大影响。

直至杨贵妃香消玉殒,唐玄宗一路颠沛辗转至四川,与此同时李亨登基称帝,到这时,唐玄宗的那些幻想,才彻底被残酷现实击碎。

他有着曾开创盛世帝王般的胸怀与智谋,瞅准当下形势,果断选了最有利做法。没有丝毫犹豫,直接急流勇退,将平叛这摊子事儿,一股脑全交给了李亨。

不捣乱,也不扯后腿,对平定安史之乱而言,这便是他所能奉献出的最后一份心力,在那复杂局势下,以不添负面阻碍的方式,为平乱尽自己的微薄之力。

遗憾的是,他未能及时清醒过来。当意识到问题所在时,已然错过了最佳时机,醒悟的那一刻,于他而言,已显得太迟。

要是能提前几年幡然醒悟,怎会落得这般田地?早点看清形势,或许就能避免如今的困局,不至于把局面弄到如此糟糕的地步。

【03、重返长安】

约一年半光景,唐肃宗李亨成功收复长安与洛阳两京,随后以极为敬重的态度,将唐玄宗从四川迎回了长安。

父子俩碰面,表面氛围温馨,可仔细瞧,那股子尴尬劲儿,就像藏在夹缝里,若有若无地往外冒,在两人相处间暗暗弥漫。

唐玄宗尚未抵长安,唐肃宗便换下那象征皇权的黄袍,着一袭紫袍,来到玄宗临时居所楼下。只见他依臣子礼节,庄重跪地叩首,随后竟翩然起舞,尽显恭顺之态。

唐玄宗满眼含泪,轻轻摩挲着儿子脸庞,随后赶忙让人取来黄袍子,不由分说,就把袍子给唐肃宗穿上,那神情满是疼爱与期许。

回皇宫时,唐肃宗贴心地亲自搀扶唐玄宗跨上坐骑,还特意安排玄宗走御用的大路。而他自己呢,谨慎地在一旁侧身慢行,尽显对玄宗的敬重。

唐玄宗瞅着儿子的神情,慢悠悠讲道:朕做了将近五十载皇帝,都没觉着自己有多显贵,可如今成了太上皇,倒真切感到尊贵滋味了。

他扯着嗓子讲话,那声音响亮得很,周围的人无一例外,每个字都听得真真切切,一点都不含糊。

这画面,尽显父慈子孝。唐玄宗对唐肃宗可谓礼遇有加,给足其颜面,还多次以实际行动,比如盖章确认,坐实唐肃宗身份的正统地位,处处彰显父子间这番特别的互动。

已到古稀之年的他,实在不愿再折腾了。岁月让他没了那份精力与心思,只盼着能安安稳稳度过余生,对那些折腾事儿,打心底里不想沾边。

但猜忌,本就是帝王的本能。唐玄宗心境平和,可唐肃宗却对做了40多年太平皇帝、依旧颇具威望的父亲心存疑虑,无法全然放心。

唐玄宗返回宫中,于兴庆宫安身。早年间尚未登基时,他就居于此地。称帝后,将这旧居扩建成宫殿,时常前来居住。而且,他的四位亲兄弟,也都在兴庆宫周边住下。

往昔日子美妙非常。他于兴庆宫高楼,闻兄弟府中传来丝竹之音,便邀兄弟一同上楼玩乐。不仅如此,他常去兄弟府上饮酒,有时还一道外出打猎,尽享欢乐时光。

这世上,谁人不夸赞皇家兄弟间的情谊深厚,简直堪称千古以来的典范,兄弟情在天子之家,那可是被广为传颂的呀。

然而到如今,兄弟六人里头,仅剩排行老三的唐玄宗还在世。其他兄弟都已不在,就只他一人,历经岁月,在这世间留存。

他的挚爱杨贵妃,往昔于此处翩翩起舞,那支《霓裳羽衣舞》,身姿曼妙、仪态万千,令在场众人无不为之倾倒,其绝美风姿深深烙印在观者心中。

然而现今,就只余唐玄宗这么个孤零零的老头儿。曾经的繁华喧嚣不再,身边人逐一离去,独他茕茕孑立,形单影只。

瞧那面容恰似芙蓉般娇艳,眉儿犹如柳叶般细长,见此情形,怎能不让人潸然泪下。

唐玄宗一回长安,便打算名正言顺地给杨贵妃重新安葬。然而,有个宦官站出来拦住了他,使得他这一想法未能立刻付诸行动。

有个宦官,人称李辅国。大家得记好这名字,在后续情节里,他还会登上舞台,发挥重要作用呢。

唐玄宗实在没辙,暗中差遣使者,偷偷将杨贵妃的遗体挪到别处,寻了个隐秘之处妥善掩埋,一切做得悄无声息。

使者归来,呈献上杨贵妃近身佩戴的香囊。唐玄宗赶忙将这香囊小心藏于袖间,自此无论白天黑夜,始终带在身旁,一看到这香囊,就不禁思念起杨贵妃。

接着,他寻觅来一位画师,让其绘制了一幅杨贵妃的画像。画成后,便将这画挂于宫中。此后,他每日都对着那画像,难掩悲痛,泪水潸然。

往昔,他身旁那位貌若天仙的伴侣,魅力无人能及。可如今时过境迁,他唯有在睡梦中,方能与那令他魂牵梦绕的爱人相逢,现实里却难再得见其身姿。

除了对杨贵妃的缅怀,唐玄宗平日里的生活颇为质朴。每天的日常并无太多繁杂之事,简简单单,在对往昔爱妃的思念中,过着朴实无华的日子。

兴庆宫隐匿于市井之中,登上楼阁,便能瞧见长安民众往来穿梭、热闹非凡的场景。其所处位置贴近百姓生活,让置身高处者,将这市井的繁华尽收眼底。

在安史之乱尚未爆发之时,唐玄宗常立于此处,目光望向自己的百姓。那时的他,总会怀着别样的心情,静静注视着治下的黎民,仿佛能从他们身上看到王朝的未来。

民众瞧见他,兴奋不已,于楼下齐声高呼万岁。唐玄宗龙颜大悦,当即吩咐人置办酒席,邀请百姓一同享用美食,现场氛围热闹非凡。

以前的官员,只要在楼下恭恭敬敬磕个头,他就会慷慨地给上一份赏赐。如此举动,也算让那些前来的官员有所收获,在当时的官场中,也成了一种特别的“待遇”。

唐玄宗打小就热衷热闹,喜爱饮酒作乐。岁月流转,他已步入暮年,还丢了皇位,如此境遇下,这饮酒寻乐的喜好,几乎成了他仅存的寄托。

不过呢,要是有人存心留意,那这些举动就会被看作是耍心眼儿、搞阴谋。在有心之人眼中,正常行为也会变了味儿,无端被曲解成别有居心的谋划。

【04、被逼移宫】

早先对唐玄宗改葬杨贵妃持反对态度的宦官李辅国,此刻现身于唐肃宗跟前。他神色恭敬,静静伫立,仿佛在等待唐肃宗开口,开启一场未知的对话。

李辅国乃唐肃宗称帝的得力功臣。唐肃宗对他不加约束,使得李辅国权势滔天,在朝中可谓权势大到能掌控局势,旁人难以插手,势力几乎到了一手把控天下的地步。

他一脸郑重地向唐肃宗进言:太上皇于兴庆宫常与外界人士往来,似在笼络人心,恐对陛下您心怀不轨。这般情形,让我们这些做臣子的实在是忧心忡忡。

听闻消息,唐肃宗惊愕万分,满心悲戚,泪水潸然。他实在难以置信,自己的父皇怎会做出这般事!

而后,默默瞧着李辅国一马当先,跟唐玄宗周旋。只见李辅国冲在最前,直面唐玄宗,这边则以旁观者姿态,静静看着这场交锋的展开。

一开始,李辅国耍手段假传圣旨,将唐玄宗所养的三百匹马,一下子弄走了二百九十匹,最后仅仅给唐玄宗剩下十匹马。

唐肃宗仿若视而不见,嘴巴紧闭,压根儿没任何言语,就这么任由事情发展,仿佛眼前的一切都与他毫无关联。

随后,李辅国指使刘军的将士们,齐刷刷地跪在唐肃宗跟前,劝说唐肃宗把唐宣宗接到深宫之中,别再让其留在兴庆宫继续生事了。

唐肃宗那会儿光知道掉眼泪,压根不言语,既不点头答应,也不摇头拒绝。没过多长时间,恰到好处地得了场小毛病,就此不再过问事务。

随后,李辅国拿着一份伪造的指令,大摇大摆地前往兴庆宫。他神情故作镇定,怀揣着不可告人的目的,脚步匆匆,很快便踏入了兴庆宫的地界。

李辅国跑去跟唐玄宗讲,说如今唐肃宗正在宫里寻欢作乐呢,还劝唐玄宗也进宫去,跟唐肃宗一道玩耍玩耍,共享这份乐趣。

唐玄宗脸上笑意盈盈,毫不犹豫便应承下来。

唐玄宗正骑着马前行,行至睿武门那地儿,冷不丁,五百个装备齐全的人一下子就把他围了个水泄不通。

李辅国骑着马,一脸傲慢地冲着唐玄宗发话:“兴庆宫那地儿太小,太上皇您呐,往后就挪到宫里住吧。”

唐玄宗猛一怔,险些从马上摔落。此时,已追随他五十余载的高力士赶忙站出来,大声怒喝:李辅国,休得放肆!

李辅国此举本就是冒犯上位者,听到相关言语,心里“咯噔”一下,瞬间就慌了神,气势全无,老老实实从马上下来了。

高力士转而面向五百将士,大声说道:“太上皇特地让我来,向各位表达问候。”

士兵们立马把刀剑都收了起来,紧接着整齐划一,对着高处大声呼喊“万岁”,声音洪亮,响彻四周。

不过呢,高力士所能施展的本事,也就局限在这一块儿啦。他的能力范围有限,能达成的事情,也就这般程度,再多确实无能为力了。

于众人跟前,他维护住了唐玄宗那仅剩的体面,然而,却无力扭转唐玄宗自此被困于深宫大院的命运,只能眼睁睁看着这结局无可避免地发生。

唐肃宗得知李辅国所作所为,连佯装问罪都不愿,反而宽慰道:太上皇住兴庆宫跟皇宫没啥差别。你们这般做,是提前预防,免得太上皇被身边小人怂恿,生出些不好的事端来。

他将在唐玄宗跟前侍奉的人统统换掉,连自打回到长安就始终伴随唐玄宗左右的陈玄礼以及玉真公主,也都给打发走了。

高力士大半辈子都在侍奉唐玄宗,几乎寸步不离。可唐肃宗却随意给他扣了个罪名,将这位曾深受玄宗倚重的人,打发到了巫州去。

唐肃宗自此之后,便不再前往看望唐玄宗。他像是断了这份心思,彻底与唐玄宗在日常相见上划清界限,将彼此关系陷入一种疏远的境地。

从明面上看,是李辅国从中作梗,使得他没能去看望父亲。但仔细想想,要是他内心真想见父亲,身边那些人哪有本事阻挡他的脚步呢。

已至76岁高龄的唐玄宗,从那时起,身边竟再无一个能贴心相伴之人,往昔围绕身旁的温暖与慰藉,似已全然消散,只剩他形单影只。

能稍稍慰藉他的,只有那只被他小心藏于袖间的香囊。这香囊,是杨贵妃所留,仿佛带着往昔的温度,在这孤寂时刻,默默给予他一丝心灵的安抚。

他实在琢磨不透,自己都一把年纪,半截身子快入土了,儿子咋还担心他会再次夺回皇帝大权呢?想不通儿子心里究竟咋想的,这事儿真让他费解。

他的生命所剩无几,此时即便费尽心思去争夺皇位,又能有何益处?毕竟没多少日子可享受这至高无上的权力,这般争抢实在没太大意义。

在深宫中幽禁两年后,唐玄宗离世,时年78岁。曾经的他,坐拥天下,风光无限,如今却在这一方天地里,悄无声息地走到生命尽头,令人唏嘘。

说来也巧,仅仅过了13天,一直被病痛折磨的唐肃宗,最终也离开了人世。

这俩时间挨得也太近,不禁让人起疑,这里面莫不是藏着啥阴谋?那时唐肃宗已病得快不行,他那同样年迈体衰的父亲,会不会还让他心有忌惮呢?

然而,就像万物各归其位,唐玄宗终究度过了他那漫长且充满波折的一生。岁月流转,他在历史舞台上,经历无数起伏,最终落下人生帷幕。

【05、写在最后】

唐玄宗的一生,可谓跌宕起伏至极。他既曾站在权力巅峰,开创开元盛世,尽显王者风范;又在后期陷入安史之乱,从辉煌跌落谷底,命运转折之巨,令人感慨。

年轻时,一直活在武则天威压的阴影中,一家人只能抱团求安,时刻担惊受怕,不知何时灾祸临头。去封地那会,日子过得紧巴,就连过生日想吃碗面,都得把衣服当了才换得起。

在青壮年时期,他助力父亲成功登上皇位。父亲在位结束后,他自己也登上了皇帝宝座,凭借出色的领导与策略,开创出辉煌的开元盛世,让国家繁荣昌盛达到新高度。

步入老年阶段,他的神志慢慢变得不清醒,判断力也大不如前,诸多错误决策不断累积,最终引发了那场影响深远的安史之乱。

跑到四川后,他慢慢回过神来,果断把权力下放,仿佛又找回了年轻时的些许风采,展现出曾经那股子利落劲儿,重新焕发出不一样的精神面貌。

可这觉醒啊,姗姗来迟得让人惋惜。在本该清醒的时刻,它却久久未至,直至很晚才出现,就像是错过了最佳时机,让人不禁感慨万分。

末了,他既痛失爱人,又遭儿子防备忌惮,就这样在孤苦凄凉里,挨过了人生的最后时光。

功过得失究竟怎样,全交付给后来之人去论断。过往种种,是对是错,是成是败,都将由后世之人给出评判。

对于唐玄宗的一生,各位会作何评价?他的统治前期开创盛世,后期却致安史之乱。如此复杂的一生,究竟该从哪些方面考量,又该给出怎样的评判?