汤加火山的剧烈喷发让全球聚焦地球内部的神秘力量。这场跨越太平洋的“地质剧变”,不仅让科学家们重新审视火山活动与气候变化的关联,也让教育者思考:如何让学生直观理解这些复杂而宏大的地理现象?传统课堂中,学生只能通过静态地图、抽象图表或教师的口头描述想象火山喷发的威力、板块运动的轨迹,或是气候系统的精妙平衡。但当技术打破时空界限,地理教育正迎来一场静默的革命——数字化地理教室,正在将这些“遥不可及”的知识转化为触手可及的体验。

地理学科的魅力在于其“连接”:连接脚下土地与头顶星空,连接过去、现在与未来,连接人类活动与自然规律。然而,传统教学中,抽象概念与动态过程的呈现始终是痛点。例如,学生难以想象青藏高原的隆起如何影响季风走向,或理解热带雨林气候与沙漠气候仅隔着一道“副热带高压”的微妙平衡。

数字化技术的介入,正在重塑这种“认知鸿沟”。以虚拟现实(VR)和增强现实(AR)为核心的沉浸式学习,让学生“走进”地球内部:他们可以“站在”汤加火山口,观察岩浆喷发时的岩层变化;“潜入”马里亚纳海沟,感受板块俯冲的微观力量;甚至“穿越”到冰河时代,目睹大陆冰盖如何塑造今日的地形。在动态演示中,原本静态的气候类型分布图“活”了过来——当学生调整虚拟地球的纬度参数,热带雨林的降水模式、温带季风的季相变化,乃至大陆性气候与海洋性气候的日较差差异,都通过实时数据流与可视化模型跃然眼前。

更关键的是,数字化教室将“被动接受”转化为“主动探索”。例如,在学习锋面气旋时,学生不再需要死记“冷锋雨区在锋后”这类规则,而是通过AR沙盘模拟气流运动:当他们用手指划动屏幕,冷暖气团的交汇、云层的堆积、降水的分布路径会即时呈现,甚至能观察到气旋东部为暖锋、西部为冷锋的“东暖西冷”规律。这种“做中学”的模式,让学生从地理现象的观察者变成“微型科学家”,在实验中理解洋流如何调节全球热量、人类活动如何加剧温室效应,或是如何通过GIS技术分析城市热岛效应的成因。

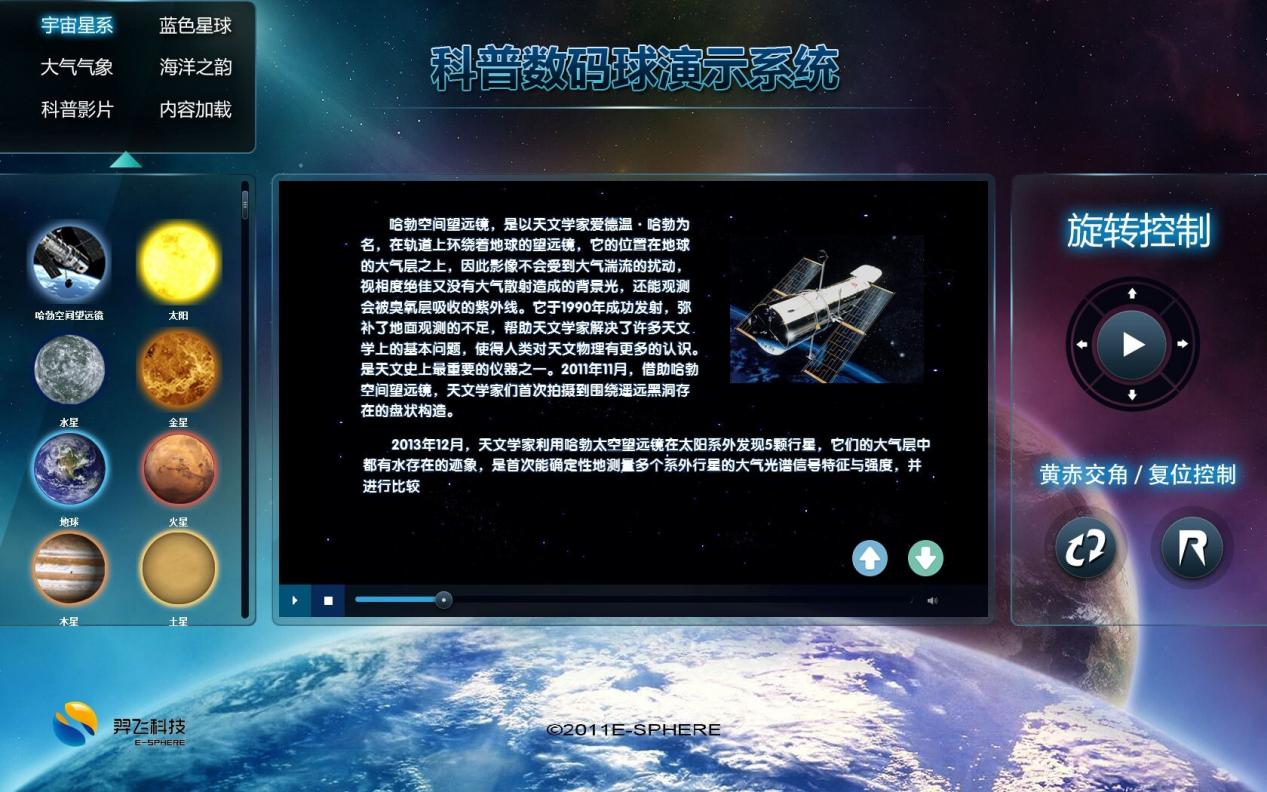

而作为数字化地理教室的先锋,羿飞教育的解决方案堪称“未来教室”的范本。其打造的空间设计以“学科专属场景”为核心:开放式教室中,数字星球系统可动态展示地球自转与公转,穹顶星空模拟昼夜交替,墙面灯箱与窗帘印刻地理知识,形成“三维知识环廊”;AR沙盘实时感应沙堆形态,自动生成海岸线、山脉等地貌;球幕投影能演示厄尔尼诺的全球影响,学生环绕球幕观察时,仿佛置身于气候系统的中心。更令人惊叹的是,羿飞的智图云课平台整合了全球地理数据库与实时监测数据,教师可一键调用地震波传播模拟、火山灰扩散路径分析,甚至引导学生通过虚拟实验设计“韧性城市”方案,应对气候变化的挑战。

从青藏高原的“光照悖论”到汤加火山的“地质启示”,地理教育的终极目标,是让学生理解人类与地球的共生关系。而数字化地理教室,正是打开这扇认知之门的钥匙。在这里,技术不再是冰冷的工具,而是激发好奇心的引擎;课堂也不再是知识的容器,而是探索未知的“地理乐园”。当学生戴上VR眼镜“漫步”火星表面,或通过AR沙盘模拟台风路径时,他们不仅在学习地理知识,更在构建对世界的深刻认知——这或许就是教育最动人的模样。而羿飞教育,正以技术为笔,书写着这场教育变革的未来图景。

#数字化地理历史教室#地理历史课堂#地理历史教学#地理历史教室建设方案#数字化地理历史教室设备#地理历史教室设计#地理历史教学软件#地理历史专用教室#地理历史学科教室#地理#历史地理