2025年1月22日,中国人民银行、商务部、金融监管总局、中国证监会、国家外汇局联合印发《关于金融领域在有条件的自由贸易试验区(港)试点对接国际高标准推进制度型开放的意见》(下文简称“《意见》”),我国金融领域制度型开放“再下一城”。

对标国际高标准规则,我国金融领域制度型开放主要集中在金融服务、金融市场、资本账户和金融安全四个方面。在金融服务方面,《意见》允许外资金融机构以许可或试点形式在有条件的自由贸易试验区(港)开展与中资金融机构同类新金融服务,在跨境金融服务方面“跨境交付”模式是未来开放重点;在金融市场方面,《意见》完善了金融数据跨境流动安排,允许试点企业和个人因业务需要可在符合国家数据跨境传输安全管理要求前提下向境外提供数据;在资本账户方面,《意见》提出“便利外国投资者投资相关的转移汇入汇出”,试点区域真实合规的与外国投资者投资相关的所有转移可自由汇入、汇出且无迟延。在金融安全方面,《意见》提出“全面加强金融监管,有效防范化解金融风险”。

金融领域制度型开放所带来的机遇有:一是金融市场国际化水平提高,金融市场对外资的吸引力上升;二是跨境金融服务便利化水平提升;三是金融市场参与主体多元化,金融产品供给多元化。同时,金融领域制度型开放亦可能带来竞争压力上升、金融市场波动上升、跨境监管难度上升等挑战。

为平衡金融领域制度型开放与金融安全,建议:一是全面梳理新金融服务,优先开放对国家安全、金融安全影响较小并且对提升金融高质量服务实体经济有助益的新金融服务;二是完善数据跨境流动规则,为“跨境交付”模式开放提供数据跨境流动支持;三是建立跨境金融监管沙盒,评估试点区域经济、金融在开放条件下的“压力测试”结果。

2025年1月22日,中国人民银行、商务部、金融监管总局、中国证监会、国家外汇局联合印发《关于金融领域在有条件的自由贸易试验区(港)试点对接国际高标准推进制度型开放的意见》(下文简称“《意见》”),我国金融领域制度型开放“再下一城”。据此,本文就金融领域制度型开放现状、机遇与挑战展开分析,并提出相应的政策建议。

对标国际高标准规则,我国金融领域制度型开放主要集中在金融服务、金融市场、资本账户和金融安全四个方面(刘凌等,2024)。一方面,自2019年7月金融委办公室发布11条金融业对外开放的措施以来,我国金融业制度型开放已取得诸多实质性进展,如取消金融机构市场准入限制(取消外资持股比例限制)、取消合格境外机构投资者(QFII)和人民币合格境外机构投资者(RQFII)额度限制等;另一方面,对标国际高标准规则,我国金融领域制度型开放仍有发力空间,突出表现在新金融服务、金融服务跨境交付、资本账户开放和信息跨境流动等方面。

我国金融服务制度型开放主要包括金融机构市场准入、新金融服务、跨境金融服务三方面。目前,我国金融机构市场准入限制已基本取消,开放程度最高;新金融服务和跨境金融服务开放仍处试点阶段,是我国金融业对接国际高标准制度型开放的重点。

在金融机构市场准入方面,截至2020年,我国已完全取消银行业、保险业、基金管理、期货等领域的外资持股比例限制,金融牌照已基本完全对外放开。其中,2003年允许外国非寿险公司设立独资子公司,2015年取消信托、银行卡清算外资持股比例限制,2016年允许外商独资、合资成立私募证券基金,2018年取消银行业、金融资产管理公司外资持股比例限制,2019年允许外资设立、参股养老基金管理公司,2020年取消寿险、公募基金股比限制等。

在新金融服务方面,我国在有条件的自由贸易试验区(港)允许外资金融机构开展与中资金融机构同类新金融服务,具体开展形式为许可形式或试点形式。“新金融服务”一词最早出现于乌拉圭回合一揽子协议的最后一项文件《金融服务承诺谅解协定》(Understanding on Commitments in Financial Services)中,其定义“新金融服务”为“具有金融性质的服务,包括与现有和新产品或产品交付方式有关的服务,此类服务并非由某一成员领土内的任何金融服务提供者提供,而是由另一成员领土内提供的。”随后,《区域全面经济伙伴关系协定》(RCEP)和《全面与进步跨太平洋伙伴关系协定》(CPTPP)均有提及“新金融服务”安排,二者均定义“新金融服务”为“尚未在一缔约方领土内提供,但已在另一缔约方领土内提供和被监管的金融服务”。其中,CPTPP第11.7条规定:“每一缔约方应允许另一缔约方的金融机构提供该缔约方会允许其本国金融机构在相似情况下提供的新金融服务,而无需采用新法律或修改现行法律。”在此制度安排下,区域内金融服务进一步开放。值得指出的是,信息技术快速迭代的时代背景下,“新金融服务”安排亦或带来诈骗、洗钱等风险,这对金融监管提出了更高的要求。为兼顾“开放”与“安全”双重目标,《意见》允许外资金融机构以许可形式或试点形式在有条件的自由贸易试验区(港)开展与中资金融机构同类新金融服务。

在跨境金融服务方面,跨境金融服务指:(a)自一缔约方领土向另一缔约方领土提供金融服务;(b)在一缔约方领土内向另一缔约方的人提供金融服务或(c)一缔约方的国民在另一缔约方领土内提供金融服务;依次对应“商业存在”模式(Commercial presence)、“跨境交付”模式(Cross-border supply)和“自然人流动”模式(Presence of natural persons)。目前,我国跨境金融服务提供主要依托于“商业存在”模式,而“跨境交付”模式开放呈现“小步慢走”特征,这亦是我国与国际高标准规则差距所在。

具体而言,我国在跨境金融服务开放以“正面清单”制为主。在“正面清单”制下,我国“跨境交付”模式已开放的领域有银行业金融信息提供、金融数据处理及有关软件、咨询和中介业务等;国际海运、空运和运输保险;大型商业险经纪、国际海运、空运和运输保险经纪及再保险经纪;粤港澳大湾区内地居民通过港澳金融机构购买港澳金融机构销售的合资格投资产品;人民币、澳门元双币种收单模式下为澳门新街坊居民提供相关金融服务等;从“跨境交付”模式未开放的领域看,我国在吸收公众存款、部分贷款业务、支付和货币转移服务、直接境外证券投资、跨境证券经纪业务、直接保险业务、保险经纪业务、金融资产管理、金融衍生品交易、跨境支付和清算服务等领域尚未完全开放,可能成为我国金融服务“跨境交付”模式开放的方向所在。

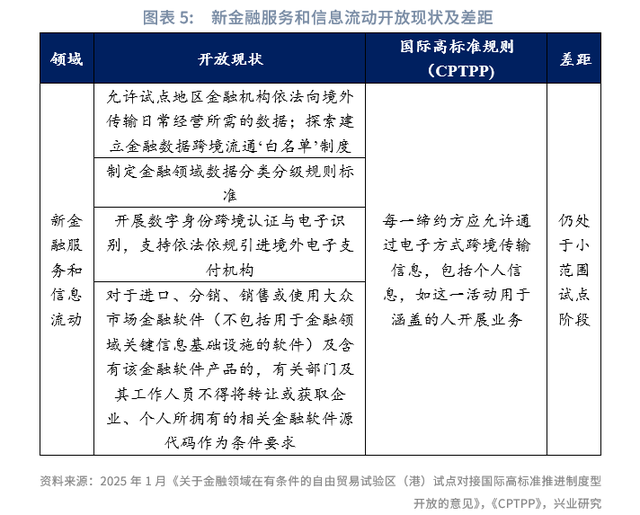

我国金融市场制度开放主要包括国民和最惠国待遇、新金融服务和信息流动、透明度要求等三个方面。其中,新金融服务和信息流动相结合为跨境金融服务提供了便利,促进了金融市场内外联通,提升了金融市场开放的深度和广度,是我国金融市场制度型开放的重点方向所在。

从“国民和最惠国待遇”看,CPTPP第11.3条和第11.4条分别规定了金融服务国民待遇和最惠国待遇。其中,第11.3条第2项规定:“每一缔约方在设立、获得、扩大、管理、经营、运营、出售或其他处置金融机构和投资方面,给予另一缔约方的金融机构及另一缔约方投资者对金融机构的投资的待遇,不得低于其在相似情况下给予本国金融机构和本国投资者对金融机构的投资的待遇。”这与我国在《服务贸易协定》做出的承诺一致。

从“新金融服务和信息流动”看,CPTPP鼓励为开展业务需要而进行的数据跨境流动,CPTPP第14.11条规定:“每一缔约方应允许通过电子方式跨境传输信息,包括个人信息,如这一活动用于涵盖的人开展业务。”对接该标准,2023年12月7日国务院发布《全面对接国际高标准经贸规则推进中国(上海)自由贸易试验区高水平制度型开放总体方案》,第24条规定:“企业和个人因业务需要确需向境外提供数据,且符合国家数据跨境传输安全管理要求的,可以向境外提供。”在此基础上,《意见》进一步完善了金融数据跨境流动安排,具体方向为:一是“允许试点地区金融机构依法向境外传输日常经营所需的数据”,“探索建立金融数据跨境流通‘白名单’制度”;二是“制定金融领域数据分类分级规则标准”;三是“开展数字身份跨境认证与电子识别,支持依法依规引进境外电子支付机构”;四是“对于进口、分销、销售或使用大众市场金融软件(不包括用于金融领域关键信息基础设施的软件)及含有该金融软件产品的,有关部门及其工作人员不得将转让或获取企业、个人所拥有的相关金融软件源代码作为条件要求”。值得指出的是,出于数据安全考虑,我国金融数据跨境流动仍处于分区域试点阶段,后续试点范围仍有待扩展。

从“透明度”要求看,CPTPP第11.13条第10款规定:“一缔约方的监管机构应在120天内对另一缔约方的一金融机构的投资者、一金融机构或一跨境金融服务提供者提出的与提供金融服务相关的完整申请作出行政决定,并应将该决定迅速通知申请人。”对接该标准,《意见》提出“120天内就金融机构开展相关服务的申请作出决定”。其具体内容包括:一是“按照内外一致原则,对境外金融机构、境外金融机构的投资者、跨境金融业务提供者提交的在试点地区开展金融服务相关的完整且符合法定形式的申请,自受理之日起120天内作出决定,并及时通知申请人”;二是“优化证券期货类金融服务相关的行政审批服务”,将审批时限由180天缩短至120天;三是“优化银行保险类金融服务相关的行政审批服务”,将审批时限由180天缩短至120天。

我国资本账户制度型开放主要包括资本开放和外汇市场开放两方面,主要涉及跨境资本自由流动、外汇自由汇兑等内容。

从资本开放看,我国资本开放呈现“引进来”和“走出去”并重的特征。一方面,外资机构积极布局中国市场,截至2024年10月末,已有18家外资参控股证券公司在中国设立,其中外资控股券商达到11家,包括4家外资独资券商和7家中外合资券商另一方面,中资企业赴海外上市热度不减,证监会披露的数据显示,2024年全年共计有125家境内企业获得境外发行上市备案通知,较2023年增加54家。

CPTPP第9.9条要求允许与涵盖投资相关的所有转移可自由进出其领土且无延迟。对此,《中华人民共和国外商投资法》第二十一条规定:“外国投资者在中国境内的出资、利润、资本收益、资产处置所得、知识产权许可使用费、依法获得的补偿或者赔偿、清算所得等,可以依法以人民币或者外汇自由汇入、汇出。”2024年12月,中国人民银行、国家外汇管理局发布《持续优化跨国公司本外币一体化资金池业务试点政策》,跨国公司开展资金业务再次优化扩围。在此基础上,《意见》提出“便利外国投资者投资相关的转移汇入汇出”一是允许试点地区真实合规的、与外国投资者投资相关的所有转移可自由汇入、汇出且无迟延;二是

从外汇市场开放看,根据国家外汇局,“加力推进外汇领域制度型开放”是2025年的重点工作之一,其具体的方向有优化现有政策和完善外汇市场建设,如引导金融机构更好提供汇率风险管理服务等

在推进金融领域制度型开放的同时,我国亦面临开放所带来的金融安全挑战。如,新金融业务、“跨境交付”模式开放可能带来资金流动风险、市场联动风险、金融监管和协调难度加大等挑战,这对我国金融监管提出了更高的要求。对此,《意见》提出“全面加强金融监管,有效防范化解金融风险”,其工作重点主要有:一是健全风险监测预警、防范和化解体系;二是建立与国际规则接轨的跨境纠纷争端解决机制。

根据前文,一方面,我国金融制度型开放已在

从金融服务业务制度型开放看,其可能带来的机遇有:第一,金融市场国际化水平提高,金融市场对外资的吸引力上升。从外资金融机构布局看,在银行业,以1993年中国人民银行总行批准新联商业银行在福建省厦门市成立外商独资银行为起点计算,截至2024年我国共计有41家外资法人银行。其中,2007年共成立15家外资法人银行,为外资银行进入中国的高峰年;2019年至今,外资银行进入中国的步伐进入停滞期,银行业机构国际化水平有待进一步提升。在保险业,截至2024年9月末,外保险机构在华共设立了67家外资保险机构从外资配置人民币资产看,以人民币债券为例,得益于我国金融服务业制度型开放,外资参与我国债券市场的渠道不断丰富,外资配置人民币债券资产的意愿增强。数据显示,截至2024年12月末,境外机构持有银行间市场债券4.16万亿元,约占我国银行间债券市场总托管量的2.7%。

第二,跨境金融服务便利化水平提升。OECD披露的金融服务的服务贸易限制指数(Services Trade Restrictiveness Index,简称“STRI”)

第三,金融市场参与主体多元化,金融产品供给多元化。金融领域制度型开放有助于吸引外资机构参与市场竞争,引入国际先进的金融技术和管理经验。突出表现在:一是外资金融机构具有先进技术和管理经验外溢效应,以渣打银行的“新经济企业跨境解决方案”为例,其在跨境贸易方面不断扩展区块链应用场景,通过备用信用证支持中国企业的跨境贸易,提升担保服务质量和效率;二是中资金融机构可引进外资参股,进而学习国外金融机构先进技术和管理经验,如2004年8月交通银行通过与汇丰正式签署战略合作协议,获得汇丰银行的技术、资源和经验共享。同时,“新金融服务”为“尚未在一缔约方领土内提供,但已在另一缔约方领土内提供和被规制的金融服务”,开放新金融服务有助于丰富我国金融产品和服务供给。以外汇期权产品为例,2022年境内人民币外汇期权市场新增普通美式期权、亚式期权,境内汇率套保工具进一步丰富。然而,目前欧式障碍期权、欧式数字期权仅限于外币对市场,尚未适用于境内人民币外汇期权市场。由此,随着“新金融服务”开放,境内市场汇率套保产品供给有望进一步丰富。

金融领域制度型开放亦给我国带来一定的挑战,具体表现为:第一,中资金融机构面临的竞争压力或上升。与外资金融机构相比,中资金融机构尤其是中小金融机构国际化起步较晚且进程较为缓慢,其应对开放所带来的风险能力较弱。根据浙江大学金融科技研究院(浙大AIF)、浙江大学国际联合商学院(浙大ZIBS)、浙江大学金融研究所(浙大IFR)联合发布的《2024全球银行国际化指数》(Bank Internationalization Index 2024),2023年中国代表性银行境外营收占总营收比重仅为5.2%,其余发达国家代表性银行的境外营收占比均值则在20%以上。由此,伴随外资金融机构市场准入限制取消,金融服务领域对外开放加深,中资金融机构所面临的竞争风险上升。

第二,外部风险增加,金融市场波动性或上升。百年未有之大变局之际,外部事件冲击多增影响全球金融市场稳定性。此时,我国金融领域制度型开放,尤其是外汇和资本市场开放或扩大我国金融市场暴露于外部风险的敞口,金融市场波动性提升。结合我国新金融市场系统性压力指数

第三,跨境金融监管需求增加,跨境监管难度或上升。一方面,新金融业务开放和信息跨境流动情境下,跨境投机和洗钱等行为或多增,跨境金融监管需求增加;另一方面,跨境业务涉及多个经济体主体,不同经济体之间的法律法规存在差异,这或给跨境监管协调带来一定挑战。如,跨境支付涉及用户隐私数据的存储与传输,各经济体对此要求不一。如,欧盟《一般数据保护法案》(GDPR)为保护个人隐私,对数据跨境传输具有严格限制,相对而言,美国则为促进数据跨境流动对个人隐私保护程度相对宽松。

为平衡金融领域制度型开放与金融安全,建议:第一,全面梳理新金融服务,优先开放对国家安全、金融安全影响较小的并且对提升金融高质量服务实体经济有助益的新金融服务。以境内人民币外汇市场为例,为更好服务企业进行汇率风险管理,继在境内人民币外汇市场引入风险等级较低的欧式期权、美式期权和亚式期权后,可适当考虑在有条件的自贸区(港)试点引入中高风险的欧式障碍期权、欧式数字期权。

第二,完善数据跨境流动规则,为“跨境交付”模式开放提供数据跨境流动支持。2024年3月22日,网信办印发《促进和规范数据跨境流动规定》(下文简称“《规定》”),《规定》允许“为订立、履行个人作为一方当事人的合同,如跨境购物、跨境寄递、跨境汇款、跨境支付、跨境开户、机票酒店预订、签证办理、考试服务等,确需向境外提供个人信息的”,免予申报数据出境安全评估、订立个人信息出境标准合同、通过个人信息保护认证。这为我国“跨境交付”模式开放提供了数据跨境流动支持。

第三,在试点区域推广跨境金融监管沙盒,监测试点区域经济、金融在开放条件下的“压力测试”结果。2021年10月,中国香港金融管理局与人民银行签署《关于在粤港澳大湾区开展金融科技创新监管合作的谅解备忘录》,在粤港澳大湾区对接“金融科技监管沙盒”,旨在促进大湾区金融市场开放同时防范金融风险。据此,我国可在试点对接国际高标准推进制度型开放的自由贸易试验区(港)推广该经验,平衡金融制度型“开放”与“风险”。

1、刘凌,黄建忠,汪建新,扩大金融领域制度型开放的运行机理、现实风险和实施路径,国际贸易,2024年第1期