上海,这座城市的名字仿佛自带光环,吸引着无数人心驰神往。每年高考填报志愿时,上海的高校总是榜单上的“顶流”,让无数学子趋之若鹜。而在这些高校中,复旦大学和上海交通大学无疑是“神级存在”,高考录取分数线稳居全国前列,甚至常年霸占前五。想进这两所学校,分数不够,光靠梦想可不行。

但上海的高校光靠“985大佬”就能撑起门面吗?当然不是。同济大学、华东师范大学等211高校,也是学生们心中的香饽饽。尤其是上海财经大学和上海外国语大学,这两所纯211高校,凭借扎实的专业实力和高分录取线,早已成为“网红院校”。甚至连名字听起来有些“朴实无华”的东华大学,也因改名“事故”被炒作成网络热门话题,硬是把知名度拉到和顶尖211高校平起平坐的地步。

而提到上海大学,这所曾由多所高校合并而成的院校,凭借招生规模大、发展速度快,近年来在全国范围内不断刷存在感,也成为许多教育博主力推的学校。它的“上进心”让人不得不佩服。

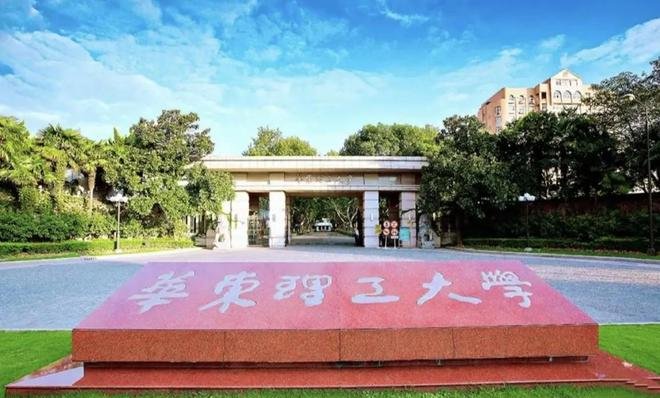

不过,上海的211高校中,存在感最低的却非华东理工大学莫属。这所学校低调到什么程度?很多人提起它,可能只会想起它的前身——华东化工学院。虽然它是新中国第一所以化工为特色的高等学府,化工领域的实力更是吊打不少985高校,但它的知名度却始终“佛系”。原因不难理解——化工类专业被视为“天坑”,再加上学科过于冷门,很多高分学生在填报志愿时直接选择了避开。

可低调并不意味着实力不行。根据教育部的学科评估,华东理工大学的“化学工程与技术”学科获得了A+,与全国最顶尖高校并列第一。动力工程及工程热物理、管理科学与工程等8个学科也拿下了B+,实力妥妥的顶流211阵营。可即便这样,它的知名度依然比不上西安电子科技大学、北京邮电大学这些同梯队高校。归根结底,还是因为它的专业设置太“硬核”,不够接地气。

有意思的是,上海本地的高分学生在选择时,往往更倾向于上海财经大学这种就业面广的学校。即便分数没达到上财的标准,也会在上海大学和华东理工大学之间反复权衡。毕竟在就业市场上,化工专业的热度显然不如金融、管理这些大众化的专业。

低调归低调,华东理工大学在科研和就业方面却从不掉链子。学校拥有31个一级学科硕士点、18个一级学科博士点,10个学科进入ESI全球前1%。此外,11位两院院士、33位国家杰青获得者也为学校增添了不少分量。在科研平台建设上,它拥有多个国家级重点实验室,比如生物反应器工程实验室、化学工程联合实验室等。这些平台不仅表明了学校的硬实力,也让它成为化工领域的佼佼者。

就业方面,华东理工大学的毕业生也不愁饭碗。2023届毕业生的总体去向落实率高达94.48%,其中47.88%的本科毕业生选择在国内外高校继续深造。更令人惊讶的是,约10%的本科生出国留学,充分彰显了学校的国际化水平。而留在国内就业的毕业生,大多进入了中石化集团、上汽集团、比亚迪集团等知名企业,其中留在上海工作的比例高达60%。可以说,只要不一头扎进化工的“天坑”,毕业生在就业市场上还是很有竞争力的。

其实,华东理工大学的“冷门”专业只是表面现象。近年来,学校在人工智能、电子信息工程、计算机科学技术等新兴领域的表现相当抢眼。尤其是电子信息工程,随着市场需求的增长,逐渐成为学校的热门专业之一。2024年,理科录取分数线达到608.5分,这个成绩放在全国范围内也颇具竞争力。

站在高考填报志愿的十字路口,或许很多人对华东理工大学的第一印象是“化工院校”,但实际上,它的学科布局早已不局限于此。凭借上海的地理优势和学校的综合实力,选择它的优质理工专业,未来的发展前景绝对不容小觑。

那么问题来了,一所“冷门”学校是否真的冷到无法“热”起来?在就业市场上,专业的潜力是否比学校的名气更重要?对此,你怎么看?