“女儿是爸妈最贴心的小棉袄”,这句暖心的话曾让无数人感慨家庭亲情的美好。现实生活中,“小棉袄”也可能“漏风”,甚至让父母倍感寒心。最近,一位父亲在社交平台吐槽自己的大学生女儿吃饭时只支付了自己的餐费,留下他独自面对老板结账的尴尬场面。这句“白养了”不仅戳中了父亲的心,也迅速点燃了网友们的讨论热情。这个事件看似琐碎,却揭示了现代家庭教育中的诸多问题,值得我们深入探讨。

从事件本身看,这位父亲的寒心情绪并非无中生有。父亲送女儿返校,途中已经感冒到需要输液,但依然坚持陪伴女儿,甚至在女儿吃饭后主动赶过去,希望共享一顿温馨的父女餐。女儿却只为自己支付餐费,甚至在父亲问起时一脸轻松地调侃:“你是不是没付钱,被老板拦下来了?”这句话听起来轻描淡写,却如针扎一般刺痛了父亲的心。这不是十块钱饭钱的事,而是父亲感到自己多年倾注的爱被轻视了。

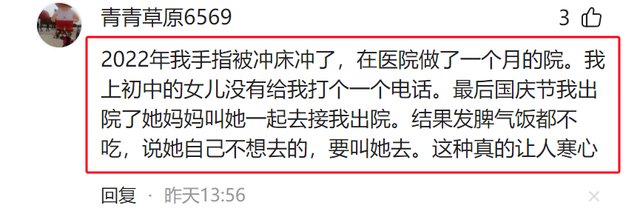

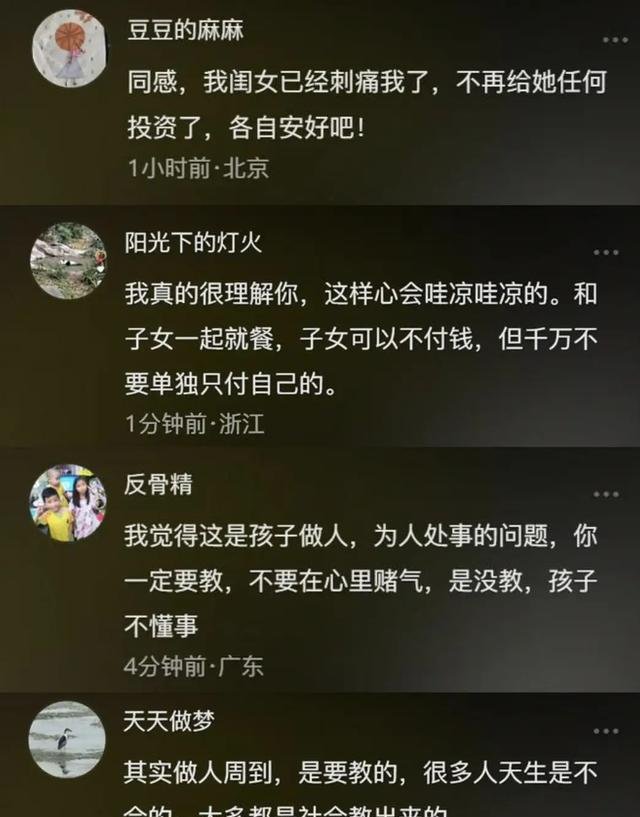

而网友们的评论更是揭开了许多家庭的“伤疤”。有父母吐槽,上大学的孩子从不主动联系,只有“月末缺钱”时才会发来信息。还有人分享“孩子只顾自己买饮料,连满头大汗帮忙搬行李的父母都不问一声”的经历。这些故事无一不在说明一个问题:为什么孩子长大了,反而离感恩越来越远了呢?

从教育的角度分析,这或许是“溺爱文化”埋下的隐患。在独生子女家庭中,孩子往往是全家的“核心”,父母事无巨细地照顾、宠爱,生怕孩子受一点委屈。这种过度保护让孩子习惯了“被给予”,却很少学会“回馈”。当父母总是无条件满足时,孩子就很容易将这些付出视为理所当然,渐渐忽略了父母的辛苦。

此外,社会环境的变化也在潜移默化地影响着年轻一代的价值观。在“精致利己主义”盛行的当下,许多年轻人更倾向于关注自我需求,而忽视了对他人的关心。尤其是在竞争激烈的教育和职场环境中,孩子从小被灌输“要努力考高分”“要成为最优秀的自己”的观念,感恩和责任这些“软价值”则在家庭和学校教育中被边缘化。

问题的形成并非完全是孩子的责任,父母的教育方式也值得深思。许多父母一边无私付出,一边又羞于表达自己的情感需求。他们习惯性地将爱默默埋在行动中,却很少明确告诉孩子:“爸爸妈妈希望你能学会关心别人。”结果,孩子在习惯接受的同时,并不了解父母心中隐隐的期待。于是,像这位父亲一样,当孩子表现出冷漠时,父母的辛酸和失望便在一瞬间爆发。

那么,如何才能让孩子真正学会感恩,成为父母的“暖心小棉袄”呢?父母需要调整自己的教育方式。要让孩子明白,父母的付出并不是无穷无尽的,也不是理所当然的。比如,在父母生病时,可以适当向孩子寻求帮助,让他们参与到照顾父母的过程中,从实践中体会父母的不易。而不是一味包办所有琐事,让孩子认为“父母的辛苦与我无关”。

感恩教育不能停留在“说教”层面,而需要融入日常生活。比如,在节假日时,可以鼓励孩子主动为长辈做些力所能及的事情,如给父母写一张感谢卡片,或者亲自下厨做一顿饭。通过这些小事,逐步培养孩子感恩的意识和行动能力。

与此同时,父母也要以身作则,为孩子树立榜样。孩子的行为习惯往往是从父母身上“学来”的。如果父母在生活中懂得感恩,并将这种态度传递给孩子,那么孩子也更容易受到潜移默化的影响,比如见到长辈时主动问候、感谢陌生人的帮助等。

当然,我们也需要理解孩子成长过程中可能的“叛逆期”或“自我中心期”。尤其是在大学阶段,孩子刚刚脱离家庭环境,正在尝试建立独立的自我意识。这个阶段的孩子可能会表现得有些“冷漠”,但这并不代表他们完全不懂得感恩。关键在于,父母需要通过沟通与引导,帮助孩子平衡“自我”与“家庭”的关系。

值得注意的是,感恩教育并不是“等价交换”。父母对孩子的爱是无私的,而孩子的回报也不应被量化为一顿饭钱或一份礼物。真正的感恩,是孩子能够用心去体会父母的辛苦,并在力所能及的范围内做出回应。这种回应可能是一句关心的话、一杯主动递上的热茶,甚至只是一个真诚的微笑。这些看似微不足道的小举动,往往比物质上的给予更能让父母感到欣慰。

回到那位父亲的故事,他的女儿或许并非真的冷漠无情,而是缺乏对父母情感需求的理解。父亲的失望也可以成为一次教育的契机,让女儿认识到自己的行为对父母心情的影响,进而学会用心去关怀身边的人。

那么,问题来了:你认为在教育孩子感恩方面,父母应该如何把握“爱”与“引导”的平衡?你愿意分享自己或身边人的类似经历吗?期待你的评论和见解!