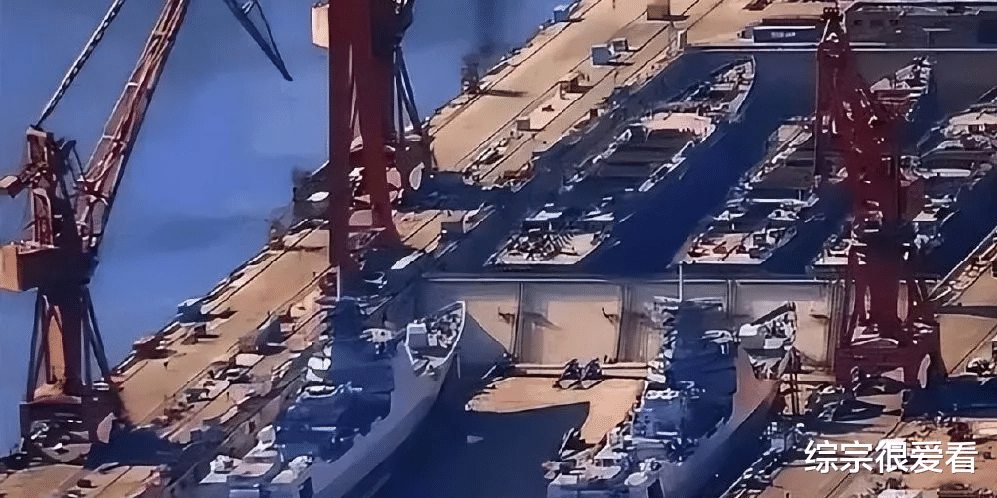

美国议员提出振兴造船业的议案,看似是为了恢复二战时期的造船辉煌,但现实中的障碍重重,几乎让这一提议难以落地。美国从曾经全球造船业的领头羊衰退到今天仅占全球市场的0.2%,这一过程中充斥着政治、经济、技术等多方面的原因。通过历史反思和对比当下美国和中国的造船业发展,我们可以发现,这个提议背后并不是一个简单的“振兴”问题,而是涉及更深层次的产业结构和国家战略的变化。

美国造船业的衰落,与其国内经济结构的变化密不可分。二战后的美国逐渐完成了从工业资本向金融资本的过渡。金融市场的繁荣,使得投机和金融收益逐渐取代了制造业成为美国经济的主导力量。华尔街的兴起和制造业的空心化相伴而生,造船业自然也未能幸免。相比之下,造船这种耗时费力、利润回报低的行业,逐渐失去了美国资本的青睐。美国政客们提出振兴造船业,但在全球化和资本逐利的背景下,如何重新吸引资本进入这一行业,是一个极其艰难的任务。

美国造船业的复兴,不仅面临资金投入的问题,还要解决劳动力和成本问题。美国的劳动力成本远远高于亚洲国家,导致制造业整体处于劣势。而且,美国的工会力量强大,企业很难在控制成本的前提下进行大规模裁员或调配工人。与此形成鲜明对比的是,中国造船企业能够以较低的成本,迅速完成大量船舶的制造,从而赢得了全球市场。即便美国政客通过立法推动造船业复兴,但没有足够的劳动力和竞争力,结果很可能只是纸上谈兵。

从造船业的衰退,我们可以看到类似的现象在德国的汽车行业中出现。德国大众汽车近期因与中国汽车企业的竞争而陷入困境,甚至面临关停工厂的压力。大众抱怨中国车企对其构成威胁,但问题的本质并不在于中国车的崛起,而在于西方制造业整体的衰落和市场结构的变化。西方国家在过度依赖金融资本和服务业的同时,忽略了制造业的基础,这才是导致其竞争力下降的根本原因。与其将责任归咎于中国的崛起,不如反思自身在产业结构调整中的失误。

美国政客提出的振兴造船业的计划,反映了对全球化过程中美国制造业空心化的反思。然而,全球化不仅仅是中国、韩国、日本这些新兴制造大国的崛起,它也是西方国家自身选择的结果。美国造船业的衰退并非一夜之间发生,而是几十年来政策、资本和市场共同作用的结果。要复兴造船业,不仅仅是通过立法或者增加订单那么简单,它需要从根本上调整美国的经济结构,重新重视制造业,才有可能重新赢得全球市场的份额。

美国提出振兴造船业的计划,虽然看起来是对当前局势的一种积极回应,但实际上存在重重困难。无论是历史经验、当前的产业结构,还是全球市场的竞争,都表明这一计划的成功几率非常低。美国在全球制造业中的地位已经严重下降,造船业的复兴不是短期内能够实现的目标。与其将责任归咎于中国等竞争对手,不如从自身的问题入手,重新审视美国制造业的未来。