近日,山西大同订婚强奸案引发了社会各界的广泛关注和热烈讨论。这起看似普通的案件,却因为种种细节和争议点,成为了公众审视法治进程的一个窗口。所有官媒都在宣传“订婚不代表性行为默示同意,一旦违背妇女意愿同样构成强奸”,这个观点本身无疑是正确且符合法律精神的,它再次强调了妇女在性关系中自主意愿的不可侵犯性,是对女性权利的有力维护。

然而,在这起案件的语境下,这样的宣传却给人一种方向偏差之感。因为在现代法治观念逐渐普及的今天,大众对于强奸罪的基本构成要件,尤其是违背妇女意志这一关键要素,并非一无所知。人们真正质疑的核心,是在这起具体案件中,究竟是否存在违背妇女意愿的事实。这并非是对法律原则的挑战,而是对案件事实认定的审慎思考。

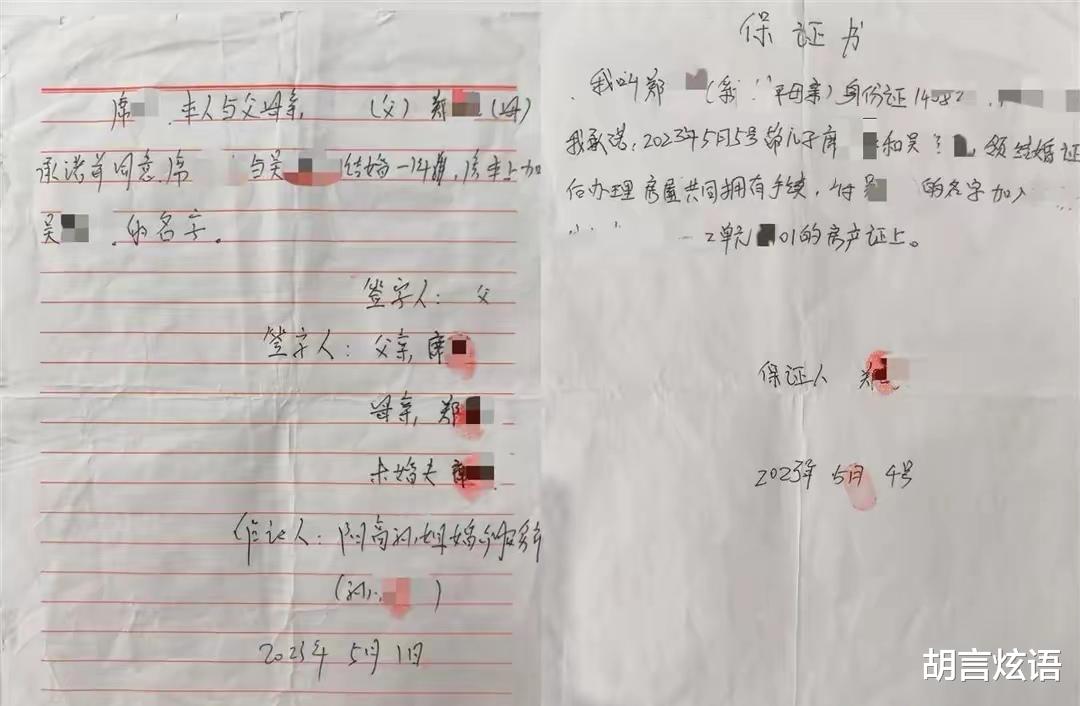

尽管审判长明确表示本案证据确实、充分,已形成完整的证据链条,足以认定犯罪事实。但从曝光的证据链条来看,仍然存在诸多令人费解和质疑之处。比如,男方对双方是否发生了实质性性行为提出了质疑,而这一关键问题的认定,直接关系到强奸罪的构成。

此外,事后发生的拖拽行为,能否确凿无疑地作为女方事中反抗的证据,也存在一定的争议空间。还有办案人员在鉴定结果未出具的情况下先行报捕批捕,以及案卷材料少报漏报等程序问题,都让公众对案件的公正性产生了疑虑。这些问题如果得不到合理的回应和解释,仅仅强调法律原则,很难让公众真正信服判决结果,也难以达到通过该案宣传法治的目的。

法治宣传不仅仅是对法律条文和原则的简单灌输,更重要的是通过具体案例的公正处理,让公众切实感受到法律的公平正义。在山西大同订婚强奸案中,要想真正发挥其法治宣传的价值,就必须直面公众的质疑。相关部门应当以开放、透明的态度,详细解释证据的采集、认定过程,对程序上的疑问给出合理的说明。只有这样,才能消除公众的疑虑,让公众相信法律的公正,从而增强对法治的信仰。

当公众对案件存在质疑时,官方的回应不应是回避或简单地重申法律原则,而应是深入、细致地剖析案件细节,用事实和证据说话。如此一来,每一个司法案件才能成为法治宣传的生动教材,真正推动全社会法治意识的提升。

用户10xxx63

以后和老婆发生关系都要拿手机拍照存着做证据,前几晚开始存着了。

黎可 回复 04-23 18:40

不用的,只要不是离婚冷静期,离婚诉讼期,她生重病,极度疲劳前提。无法立案。