首先必须纠正一点:人类不是猴子进化来的。进化论从来没有说过“人类是猴子进化的”。为什么网络上经常会出现“人类是猴子进化的”这种思想呢?

或许只是为了通俗理解,但也不排除有人故意污蔑进化论。人类的祖先是几百万年前的类人猿,当然不叫“类人猿”也可以,但总得有个名字吧,你甚至可以把人类的祖先叫“猴子”,但与如今的猴子有本质区别,完全不是一回事。

回到正题。

你之所以觉得万物同步,是因为存活至今的均为同一批生物,即“现代人”(在生物学分类中)。

他们生活在几十万到三十万年之间的时期,是同一族群的后代,生理构造自然如出一辙。

现在世界上的每一个人,都属于“晚期智人”的范畴,而“晚期智人”也被称为“解剖学意义上的现代人”。

那其他的族群呢?

他们大多数都灭绝了。

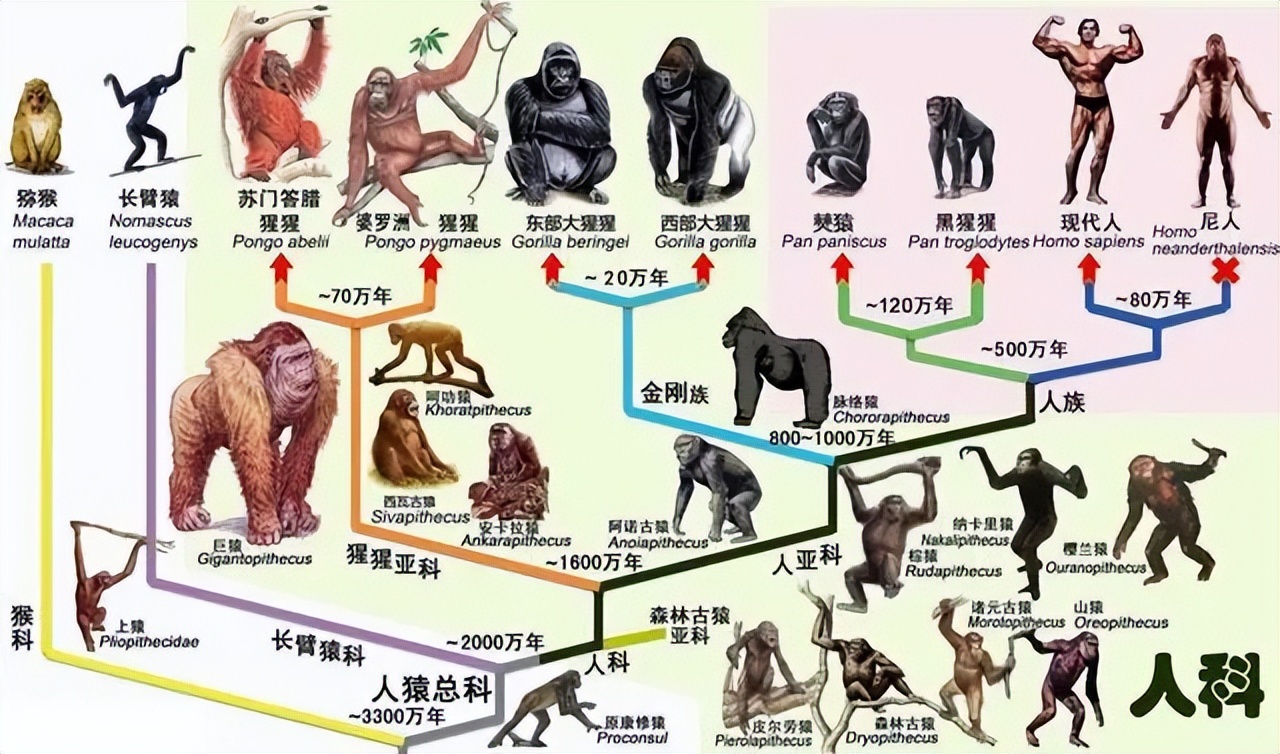

或者更准确地说,也有些尚未灭绝,因为从生物分类学的角度看,人科包括了猩猩、大猩猩、黑猩猩以及倭猩猩。人类与黑猩猩的差异,并不比其他不同种的猫科动物之间的差异更大。

从物种的视角出发,人与黑猩猩是典型的“远亲”。实际上,黑猩猩不仅属于人科,而且被划分在人族(生物学分类)。然而,在世俗价值观中,人类并不将黑猩猩等同于自己。最早的人族成员是700万年前的乍得沙赫人,他们是人类与黑猩猩的共同祖先。

再往前追溯,大约在1800万到2000万年前,青藏高原的隆起阻挡了季风,非洲变得愈发干旱。再加上东非大裂谷的影响,生活在树上的早期灵长类动物不得不下到地面,它们的下肢变得更加有力。

于是人猿总科诞生了,这一时期的猿类也被称为森林古猿。一个分支保留了强壮的前肢,向长臂猿科进化;另一个分支则增强了下肢,向人科进化。长臂猿在高大丛林中的竞争力极强,注定了人科的走向是向森林的边缘迁移。

1200万到1600万年前,猩猩亚科(比如红毛猩猩)分支出来,它们是素食主义者或偶尔捕食无脊椎动物,占据了森林边界的生态位。另一个分支则更加接近非洲草原。它们是人亚科,虽然它们偶尔还在丛林中活动,但已经经常出现在森林的边缘,并进行集体捕食,成为了杂食性动物。另一个分支的人科,则在贫瘠的土地上,发展出了更加强悍的杂食习性。黑猩猩至今仍保持着捕食猴子的习性。

大约在600万到800万年间,人类的祖先相继分化出了大猩猩和黑猩猩。人类的“远亲们”几乎完全占据了森林生态位。从某种意义上说,我们可能是自愿走出森林的,也有可能是在森林中竞争不过黑猩猩。因为下肢得到进一步强化后,在森林中的竞争力反而会降低。

700万年后,乍得沙赫人(人族)进一步分化出千禧人属、地猿属以及南方古猿属。到了南方古猿出现时,已经是300多万年前。经过400万年的进化,人类的祖先此时才在草原上有了足够的适应力,身体结构也更加适应直立行走和捕食。

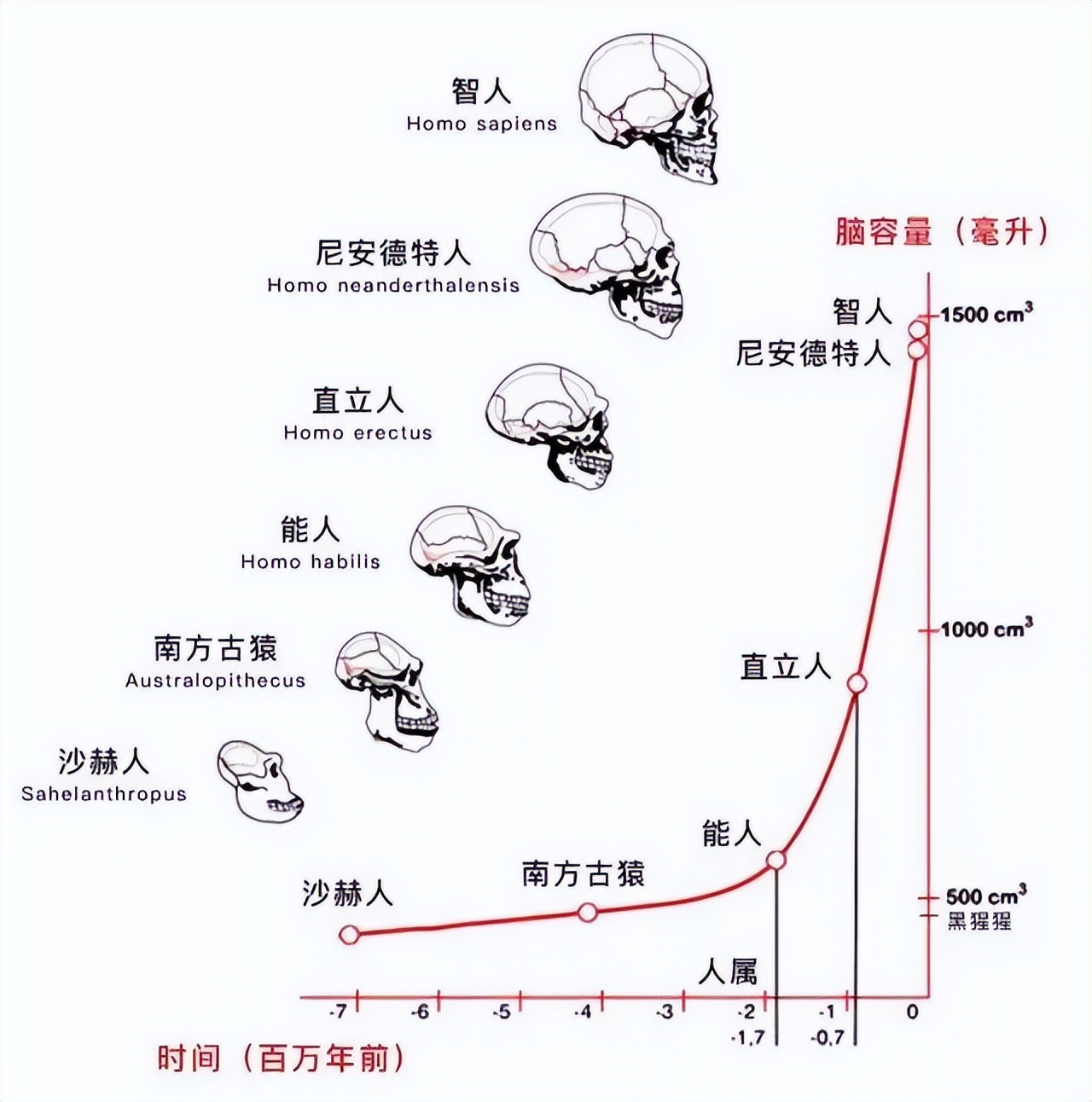

随着脑容量的飞速增长,以及适应了环境后,自然迎来了种群的爆发。南方古猿的脑容量为450至530毫升,而猴子的脑容量只有200至300毫升,几乎翻了一番。随着南方古猿活动范围的扩展,不同种群的形成是自然而然的事情。但活动区域过大,必然导致物理隔离,进而形成生殖隔离,因此南方古猿演化成了不同的种属。例如阿法南方古猿、羚羊河南方古猿、非洲南方古猿、惊奇南方古猿等。

与此同时,南方古猿进一步演化出新的人属、傍人属和肯人属。有些学者认为傍人属是南方古猿的一种,称之为粗壮南猿。当然,关于这些古猿的进化关系,只是人类学家的一些推测。也有可能是先后灭绝的,并没有进化关系的“表亲”种属。

总的来说,与通常的理解不同,人类的远祖早在南方古猿时期,由于活动区域的扩大,演化出了丰富的族群,甚至种群。

这主要是因为中国中学生的基础生物教学知识体系十分落后(或者过度简化),主要内容还是几十年前的知识体系。在这些知识体系下,人类的进化树看起来十分简单。例如1960年,人们认为森林古猿进化成了南方古猿,南方古猿进化成了直立人,再进化成了智人。

然而,在人类演化出真人属时,地球突然进入了“地狱模式”。

第四纪的冰期到来,非洲的环境变得更加恶劣,不仅干旱,而且越来越冷,食物也越来越少。大量的人类和动物在这一时期灭绝。要知道,南方古猿的身高只有一米多一点,而直立人为代表的真人属身高普遍达到了1.5米,增长了近半个身子。

人们在讨论生物学的演化史时,往往讨论这个物种“进化了”,那个物种“又进化了”。但实际上,只有发生了变异并存活下来的物种,没有变异的则被大自然淘汰了。直立人的脑容量已经达到了1000毫升,是南方古猿的两倍。

直立人几乎与南方古猿生活在同一时期,从古猿到直立人的进化过程,比乍得沙赫人到南方古猿的跨度缩短了许多。由此可见,个子矮小的古猿和智力不够高的,几乎都在残酷的自然竞争下灭绝了。

正是因为残酷的竞争,直立人可能已经走遍了全球大部分地区(所谓的“第一次走出非洲”)。然而除了寒冷,当时的非洲气候还在出现周期性的波动。在20万年的时间内,森林和草原的生态多次更迭。恶劣的气候迫使人类走向不同的大洲,因此出现了地缘隔离,诞生了更多的人种。

在史前的漫长岁月里,人类的演化并非一帆风顺的直线,而是一部交织着繁复变迁的史诗。曾有学说试图简化这宏大的进程,将人类祖先的演进简化为三个阶段:古猿(直立人)→古代人(早期智人)→新时代人(晚期智人)。然而,进化的真相远比这复杂得多。

远在180万年前,直立人开始离开非洲大陆,向世界各地扩散。200,000年后,现代人亦步亦趋地追随他们的足迹,两者属于截然不同的进化路线。这两个人类族群各自孕育了众多不同的亚种,散布于全球。

匠人这一支系,历经数代演变,孕育了先驱人、海德堡人、罗德西亚人、长者智人,最终演变为现代人,也就是晚期智人。在晚期智人中,又分化出了奥莫人、科罗马农人、山顶洞人、柳江人等众多亚种。值得一提的是,海德堡人进一步演化出了尼安德特人。而上述所提及的人种,仅是人类进化史上的少数几个例子,我们所发现的化石可能只是漫长历史长河中的沧海一粟。

智人的进化可以追溯到120万年前,但在40万年前,他们与尼安德特人的祖先走上了不同的道路。7万年前,现代人走出非洲,与尼安德特人有过短暂的基因交流。因此,非非洲地区的现代人在基因中携带着1%-4%的尼安德特人的遗传印记。经历过无数的进化,现代人无疑成为了生存能力极强的物种。

有些古人种在自然的洗礼中灭绝,有些则在与现代人的竞争中消亡。人类似乎天生携带着好战的基因,这可能是源自100多万年前残酷的生存斗争。作为历史的胜者,我们除了自然消亡的古人种外,很可能还亲手埋葬(或更糟,吞噬)了许多其他的人种。

灭绝的命运不仅降临在尼安德特人身上,连同现代人中的奥莫人、科罗马农人、山顶洞人、柳江人也均告消失。最终,只有我们这个现代人种幸存下来,实现了内部的统一。20万年前,我们共同拥有一位“夏娃”般的线粒体祖先。

而在6万年前,我们又共享一位名为“亚当”的Y染色体祖先。尽管在“夏娃”与“亚当”之间的14万年间,出现了许多可能与我们产生生殖隔离的新人种,他们终归是难逃灭绝的宿命。在生物进化的历程中,常态是淘汰,而我们,成为了例外。

《美国人类遗传学杂志》曾发布一项研究,称人类在7万年前的数量濒临灭绝的边缘,仅有约2000人。人类差点就走向了灭绝之路。自然选择的洗礼如同细水长流,最终让生命的沙粒变得细腻。

然而,这些生命的沙粒是否由周围的鹅卵石演变而来呢?事实并非如此。它们其实有着共同的起源——亿万年前海洋之滨的岩石。将猴子视为祖先,就如同把身边的晚辈误认为父亲。事实上,猴子的进化速度超过了人类,现存的猴子以及猩猩、黑猩猩等都是我们的晚辈。