原创 牛奶芒果 2025年04月16日 09:22 贵州

(引言)2025年4月,一则"广东男子携亡妻遗像殉情"的新闻登上热搜。33岁的谢家振在妻子离世四个月后选择结束生命,这场跨越生死的痴情故事让无数人潸然泪下,却也引发了对爱情、责任与心理健康的深刻讨论。

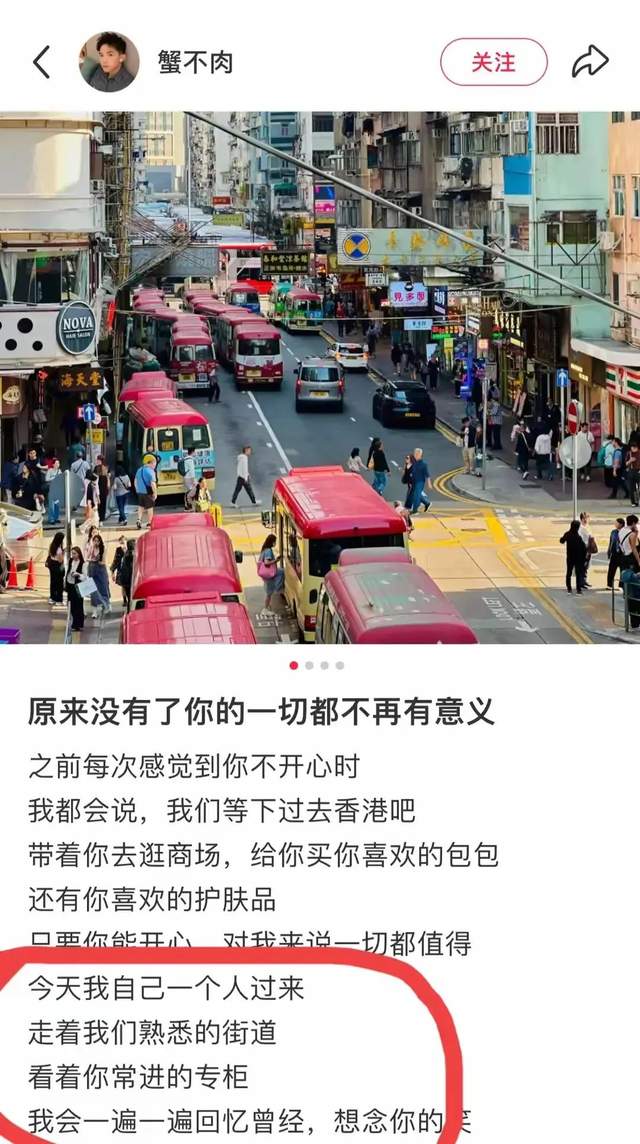

2024年2月,谢家振与妻子在亲友祝福中步入婚姻。监控画面显示,两人婚房贴满旅行目的地的照片,泰国清迈的佛塔与普吉岛的海岸线格外醒目。妻子曾在社交平台写下:"等存够钱,我们要牵手走遍每个想去的地方。"

命运却在12月骤然转折。据医院记录,妻子因重度抑郁症多次就医,最终在冬至前夜选择离开。谢家振的手机相册里,存着367张妻子治疗期间的照片:她伏案写日记的背影、阳台上凝望夜空的侧脸、药盒旁歪斜摆放的结婚戒指,每张照片都标注着"今天多吃了半碗粥"之类的备注。

妻子离世后,谢家振的日常变成仪式性的自我欺骗:

凌晨3点:给微信置顶联系人发送当日见闻,尽管对话框永远停留在2024年12月

清晨7点:为梳妆台前的空椅子吹干头发,梳齿间缠绕着几根栗色发丝

傍晚6点:餐桌上永远摆着两副碗筷,虾仁炒蛋总要盛出半盘放进冰箱

心理专家分析其行为模式时指出,这种"持续性联结"实为创伤性哀伤的表现。谢家振携带遗像赴泰旅行期间,酒店监控拍到他在深夜抱着相框赤脚徘徊海滩,潮水漫过脚踝也浑然不觉。

当#现实版梁祝#话题阅读量突破10亿时,不同声音开始浮现:

网友@时光慢些走:"他活成了爱情小说男主,但现实中父母怎么办?我父亲走时母亲哭到视网膜脱落,现在每年清明都念叨'要是当年跟着去了,谁给你爸烧纸'"

社会学教授李明在专栏中写道:"我们需要警惕将极端行为浪漫化,数据显示,丧偶者三年内死亡率比常人高22%,这背后是亟待完善的社会支持系统"

心理咨询师林芳披露细节:谢家振殉情前两周曾搜索"如何无痛苦离世",但搜索记录里还有17次"抑郁症家属互助会"的查找痕迹

引发热议的婚纱照拍摄于阴天黄昏,新娘垂眸凝视手中捧花,裙摆被风吹起诡异弧度。民俗学者指出,网友的"冥婚"联想源于深层文化心理:

色彩符号:灰蓝色调与传统婚庆红的冲突

肢体语言:新娘右手无名指第二关节不自然弯曲,相学中视为"断缘手相"

场景隐喻:背景铁艺栏杆形成栅栏状阴影,被解读为"困局"象征

但摄影师王涛透露,这张价值2.8万元的婚纱照实为新人特别要求:"他们想要'至死不渝'的戏剧感,新娘当时笑着说'要拍得像下辈子还能认出来的样子'"。

国家卫健委2025年《心理健康白皮书》显示:

我国丧偶人群出现病理性哀伤症状的比例达34%

仅12%的地级市设有专门哀伤辅导机构

抑郁症患者家属出现心理问题的概率是普通人群的5倍

"这不是个人悲剧,而是整个社会心理支持体系缺失的缩影。"北京大学心理专家团队呼吁建立"哀伤干预黄金72小时"机制,建议在社区配备专业心理急救员。

(结语)谢家振的日记本最后写着:"今天学会做你爱的椰汁鸡汤,原来香茅要拍碎才能出味。"这本该是个温暖的生活片段,却成了血色故事的注脚。当我们为生死绝恋唏嘘时,更需要思考如何构建一张能接住坠落者的社会安全网——毕竟,至死不渝的爱情固然动人,但教会生者如何带着爱继续前行,才是对逝者最好的告慰。