“汪精卫的‘建国’梦:一场被唾弃的傀儡戏”

1940年3月30日,南京城在春寒中迎来一场荒诞的“还都”闹剧。汪精卫身着西装,站在日军刺刀环绕的仪式台上,宣布成立伪“中华民国国民政府”。青天白日旗上多了一面刺眼的黄旗,写着“和平反共建国”——这六个字成了历史的讽刺。台下稀落的掌声背后,是南京百姓的沉默。三年前大屠杀的血迹未干,此刻的“庆典”不过是侵略者粉饰太平的傀儡戏。

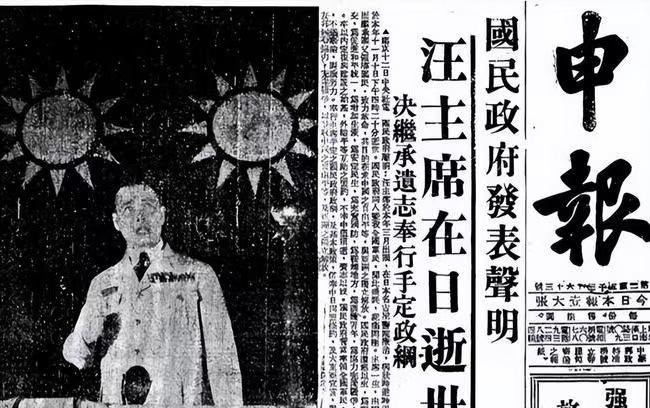

汪精卫的人生曾充满矛盾。青年时,他是刺杀清摄政王的革命诗人,写下“引刀成一快,不负少年头”的豪言。但抗战爆发后,他却选择了一条黑暗之路。1938年冬,身为国民党副总裁的他秘密逃离重庆,在河内发表“艳电”,鼓吹对日妥协。1940年1月,他与日本签订密约,以承认日军驻华、经济掠夺为代价,换得“政权”空壳。3月30日,这个自诩“正统”的伪政权在南京挂牌,实则每一道政令都需日本顾问首肯,连汪精卫的官邸外都站着日本宪兵。

消息传出,举国震怒。重庆的蒋介石怒斥其“卖国求荣”,延安的《新华日报》发出“全民族共诛汉奸”的怒吼。上海一名学生在日记中写道:“那日伪旗升起,教室里只剩乌鸦嘶叫。”国际社会冷眼旁观——英国大使仍与重庆商谈抗战物资,美国记者嘲讽伪官员“看日军脸色说话”。

这场傀儡戏仅维持五年。1944年,汪精卫病亡于日本,死前喃喃“我要回中国”。次年日本战败,南京民众炸毁其坟墓,将朽骨曝于荒野。1946年,陈公博等汉奸在审判席上瑟瑟发抖,法庭外“枪毙卖国贼”的呐喊如潮水般翻涌。

八十余年后,南京总统府内仍陈列着那面褪色的伪政权旗帜。它的存在,警示后人:在国家危难之际,任何妥协投机的“曲线救国”,终将沦为侵略者的帮凶。真正的民族脊梁,是南京大屠杀中庇护25万平民的拉贝,是抗日志士在“清乡”屠刀下的血书,是亿万民众在至暗时刻未曾熄灭的火种。汪伪的闹剧,终被历史的洪流碾作尘埃,唯留一句回响——气节不存,万事皆空。