在共和国的十大元帅中,罗荣桓与毛主席相识最早。

他不仅在秋收起义中便追随毛主席,而且在之后的岁月里,一直坚定地支持毛主席的革命道路。

无论是在井冈山、抗日战场,还是在解放战争中,他始终是毛主席最可靠的战友之一。

正因如此,毛主席对他的去世感到无比痛惜,并留下了发自肺腑的悼念之诗。

相比之下,朱德、彭德怀等虽然在革命中同样功勋卓著,但他们与毛主席的相识时间都晚于罗荣桓。

1927年,是中国革命风云突变的一年。

蒋介石在上海发动“四一二反革命政变”,血洗共产党人,汪精卫又在武汉进行“七一五清党”,大革命宣告失败。

这年,刚刚加入中国共产党的罗荣桓,也站在了革命的十字路口。

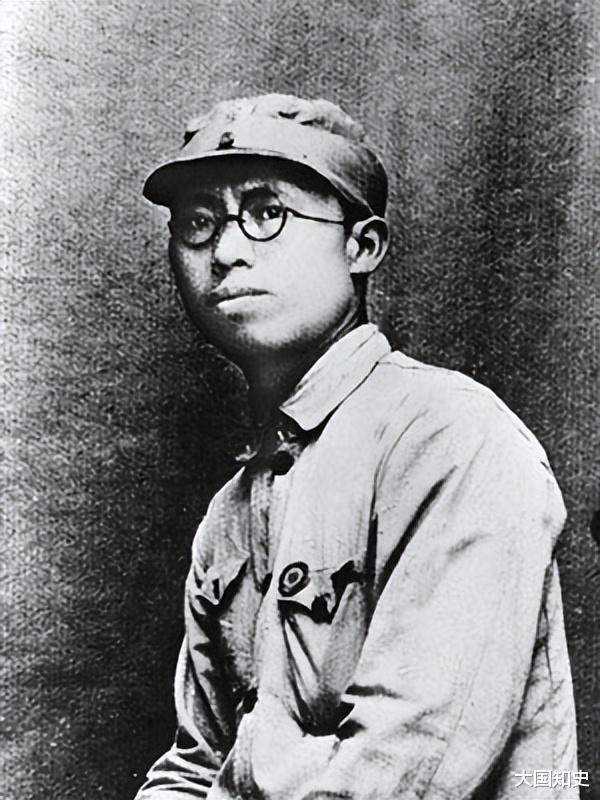

他1902年出生于湖南衡山,幼年家境清贫,但勤奋好学,1927年考入武昌中山大学,成为了一名进步青年。

在大革命的风暴中,他迅速成长为坚定的马克思主义者。

1927年9月,罗荣桓奉党组织之命,投身于秋收起义的洪流之中。

当时,毛主席率领的工农革命军第一师刚刚在湖南、江西一带发动武装起义,试图攻占长沙。

但由于敌我力量悬殊,起义部队遭受重创,被迫向东撤退。

就在这支队伍即将陷入困境之际,毛主席做出了一个震撼全军的决定:放弃攻打城市,转向农村,建立革命根据地。

这个决定,最终改变了中国革命的走向,而它的起点,正是文家市会议。

文家市,一个在历史书上不算显赫的小镇,却见证了中国革命史上最关键的时刻之一。

9月19日,毛主席召集起义军干部在此开会,宣布改编部队,放弃夺取长沙的计划,向井冈山进军。

这一决定在当时并不被所有人理解。

毕竟,在那个年代,许多共产党人以苏联十月革命为鉴仍然坚信“夺取大城市是革命成功的唯一途径”。

但是,毛主席却坚持认为,城市斗争的失败已经证明了这个策略行不通,只有在农村建立革命根据地,才能保存革命力量。

而正是在这场会议上,罗荣桓第一次见到了毛主席,并被他的革命见解深深折服。

他并没有一味孤信十月革命的经验,而是结合现实以及毛主席的策略阐述中,坚定地支持毛主席的决策。

并决心随部队一起进入井冈山,开启一场新的革命征程。

会议之后,毛主席带领部队向井冈山进发,沿途队伍不断减少,一部分人因为害怕失败而选择逃离,还有一部分人因为伤病无法继续行军。

但罗荣桓没有退缩,他以一名革命者的坚定意志,走完了这条充满艰险的道路。

毛主席也注意到了这个年轻的知识分子。

虽然罗荣桓当时还只是普通干部,但毛主席敏锐地发现,他与其他军官不同。

他不争权、不逞勇,而是善于思考,尤其擅长政治工作和组织动员。

而这一年,朱德元帅还在南昌起义的队伍里辗转南下,直到1928年才上井冈山。

彭德怀元帅则还在国民革命军中,尚未正式投身红军。

政治建军的先行者如果说秋收起义后的文家会议是毛主席与罗荣桓的初次相识,那么井冈山斗争则是他们战友情谊的真正升华。

在这片偏远的山岭上,他们共同经历了艰难的岁月,也共同奠定了中国革命的基础。

井冈山时期,红军的处境极其艰难。

在这种情况下,毛主席格外需要一批既懂政治又能稳定军心的干部,而罗荣桓正是其中的佼佼者。

1929年12月,红四军在福建上杭召开党代表会议,这就是著名的古田会议。

毛主席在会议上确立了“思想建党、政治建军”的原则。

而罗荣桓作为会议的重要参与者,积极支持毛主席的观点,并对红军政治工作的建设提出了许多重要建议。

在井冈山斗争的过程中,罗荣桓不仅负责政治工作,还参与军事指挥。

尤其是在红军几次反“围剿”作战中,他指挥出色、能力出众,稳定了部队士气。

时间来到抗日战争时期。

1937年8月,国共合作正式达成,红军改编为国民革命军第八路军,开赴华北抗日前线。

罗荣桓当时担任115师政治部主任。

9月25日,115师在平型关伏击日军,取得全面抗日作战以来的首次大捷,极大鼓舞了全国军民的士气。

然而,毛主席对罗荣桓的期待,不仅仅是协助作战,而是让他在更重要的战略方向上发挥作用。

1938年,华北战场形势发生变化,日军步步紧逼,共产党领导的抗日武装急需开辟新的根据地。

因此,中共六届六中全会后,毛主席做出了一个重要决定——派罗荣桓率领115师主力进驻山东,建立抗日根据地。

生死相托的战友情谊山东地势复杂,日伪军势力强大,而八路军在当地的基础极为薄弱。

派谁去山东,直接关系到这片根据地的成败。

而善指挥、善宣传的罗荣桓,则成为毛主席的最佳选择。

1939年春,罗荣桓率部进入山东,开始了艰难的建军和建政工作。

此时的山东,与南方根据地完全不同:这里是平原地带,缺乏天然屏障,敌人随时可能发起围剿。

当地军阀、土匪、汉奸势力错综复杂,共产党要想立足,必须面对重重挑战。

罗荣桓深知,要在这样的环境中站稳脚跟,仅靠武力是不够的,必须依靠群众。

于是,他一方面指挥部队开展游击战,灵活机动作战,消灭敌人。

另一方面积极发动群众,宣传抗日民族统一战线的政策,让老百姓真正拥护共产党。

在他的努力下,山东抗日根据地逐渐扩大,并形成了稳固的抗日政权。

但是,这条道路并非一帆风顺。

1941年,日军加紧对山东抗日根据地的“扫荡”,在沂蒙山区制造大规模屠杀,试图用血腥镇压摧毁共产党领导的抗日武装。

罗荣桓对此早有预见,他不仅加强了根据地的武装防御,还采取灵活机动的战略,避免与敌人正面硬碰硬,而是以游击战消耗敌人。

面对敌人的疯狂进攻,沂蒙山抗日根据地几次陷入生死存亡的险境,但罗荣桓始终沉着冷静。

后来,毛主席在收到罗荣桓的报告后,高度评价了他的表现,并在1962年这样赞说:

“山东只换上一个罗荣桓,全局的棋就下活了。山东的棋下活了,全国的棋也就活了。”

可见,其能力多么出色,对于抗日战争这盘整体棋局的作用多大。

1955年,毛主席为罗荣桓授勋

1942年,罗荣桓因长期劳累,病倒在战场上。

毛主席得知后,多次发电报询问病情,并安排他去上海治疗,为了他的安全着想,还询问延安、山东等党根据地有无治疗条件。

后来,随着解放战争的展开。

1947年,被确诊为肾癌,在莫斯科刚做完手术的他,又急忙回国奔赴东北,指挥辽沈战役,最终奠定了解放全中国的基础。

然而,长期的劳累使罗荣桓的健康状况越来越差。

病魔无情,1963年,罗荣桓最终病逝。

毛主席悲痛不已,亲自参加追悼会,并写下悼诗:“君今不幸离人世,国有疑难可问谁。”

短短十四字,道尽了他们长达三十六年的革命情谊。