大约2000年前后,中国刚刚成立拍卖公司之初,傅抱石的作品就是拍卖会上的“宠儿”,后来屡创新高,收藏市场也熙熙攘攘,暗流涌动,却无一本翔实可靠的资料,众多“抱石热”均无从稽考,多把假画当成真画研究,且视若珍宝。2005年,黄名芊著作《笔墨江山——傅抱石率团写生实录》出版,并举行新书发布会,一时间,政府领导、收藏家、企业家、学者、书画爱好者,群贤毕至,高朋满座,笔者也身在其中,见证了盛况,并记住了那位学者风范的画家——黄名芊,也记住了他那独特的绘画风格,随后,还陆续见到很多画家模仿他的作品,其中不乏名家。

由于私心仰慕而多年研究,笔者聊聊黄名芊其人、其画,应当可以滔滔不绝,却不露怯。

作为上世纪六十年代轰轰烈烈的“傅抱石率团两万里写生”的参与者,黄名芊与傅抱石、亚明、钱松岩是师生关系,也是创作写生成员之一。为老师著书立传是黄名芊的情感需要,也为历史留下一份珍贵的资料。如今黄名芊也已90高龄,黄名芊的“沙漠皴”也如“抱石皴”一样成为一种独特的艺术样式。

黄名芊,1935年出生在江西南康,1957年,在当地已经崭露头角的黄名芊被南京艺术学院录取,还担任油画班的班长,师从俞剑华、陈大羽、苏天赐等名师,随后改学中国画。1961年,毕业之时,正值国家三年自然灾害困难时期,黄名芊带着火一样的青春投入到国家建设之中,分配到无锡轻工业学院(即今天的江南大学),黄名芊与另外三名青年教师一道,参加轻工产品造型美术设计专业创建,成为江南大学设计学院的创始人之一。几十年以来,在中国美术设计领域中,该校设计学院始终紧随中央工艺美术学院(现清华大学美术学院)之后,神一般的存在。作为该校的奠基者,黄名芊教学相长,桃李天下,功不可没,如今,很多学生已经成为设计名家,还有很多学生在全国知名院校担任重要领导职务,正为中国美术设计事业贡献着力量。于此同时,黄名芊还积极投身公益事业,他资助贫困老人、伤残军人、孤儿,他以拳拳之心兴学助教、修建杨开慧烈士陵园、向地震灾区捐款捐物、赞助江苏省运动会。多年以来,他先后通过义拍义卖的方式捐助了38幅精品力作,向社会传递了大爱,向众人传递了温情。

而在自己的艺术探索方面,黄名芊几经变法,终于描绘了一个眼中世界,也创造了一个艺术世界,那世界是戈壁沙滩的景观,也是他的情感之所。

《家在大漠深处》

早在1960年“傅抱石率团两万里写生”之后的南京巡展上,黄名芊的作品就闪亮登场,得到众多老师的好评。毫无疑问,那个时期,黄名芊深受传统绘画的影响,又得到钱松岩、傅抱石、亚明等老师指授,他以传统笔墨画写生,兼以油画技法揉入笔墨之中,虽然作品与老先生相比,略显稚嫩,但可以看到扎实的笔墨功夫,也能看到形、光、色、线的写实能力。

正是经历了“傅抱石率团两万里写生”的游历,黄名芊对传统水墨有着深刻的理解,对形、光、色、线也有着独特的认知,加上精力旺盛,思维活跃,又恰逢上世纪八十年代“85艺术新潮”对中国绘画的影响,很多立志有为的一线画家尝试各种艺术形态,黄名芊也依仗着娴熟的中西融合的技法画了很多或抽象水墨、或实验水墨的作品。

随着中国改革开放的脚步不断加快,中外合作日益密切,德国考察团到无锡轻工业学院参观讲学,走进了黄名芊的工作室,瞬间引起共鸣,谈笑间,欣然邀请黄名芊赴德国办展。1993年,第一次办展时,好评不断,反响热烈,于是,1997年,德国卡塞尔市银行又向黄名芊发出邀请,水墨荷花、抽象山水、意象形态,共展出61幅作品,又一次引起德国工商、金融、文化界人士极大关注。由此,黄名芊也逐渐认识到“随人作记终后尘,自成一家始逼真”的艺术真谛,为了“不与他人同”,黄名芊“毕其功于一生”,不断调整思路、不断修正艺术目标,千帆历尽,也成了高标。

在国外展览之前,1987年,黄名芊第一次到新疆写生,那时,苍茫、浩瀚的戈壁沙滩就触动过他的内心,让他感到震惊,也就是从那时起,黄名芊就开始尝试描写戈壁沙滩。几年实践之后,黄名芊似若找到了方向,但是“登堂入室”却是一个积年苦修的过程。困难总能激发斗志,也许因为每天面对表现沙漠的困惑,让他感到爱恨交加,才使他越画越恨、越画越爱,也许有多恨,也就有多爱,才使他不断与笔墨较劲、与汗水较劲,也正是因为困惑伴随着爱恨,黄名芊恨的彻底、爱的深切。于是,黄名芊像傅抱石、钱松岩、亚明一样,开启了“凡数万本”“废画三千”的模式,也开启了年年前往戈壁沙滩,方得沙漠、绿洲之真骨,方得胡杨、驼铃之真魂的探索旅程。

几十年以来,每年暑假,黄名芊都会去戈壁沙滩写生,他跋涉过荒无人烟的戈壁、深入过烈日炎炎的沙漠、穿越过狐兔纵横的荒野,师造化、得心源,“搜尽戈壁沙滩打草稿”,也“笼天地于形内,挫万物于笔端”。在戈壁沙滩之中,他感受浩瀚无垠的奇观,在古道城垣之前,他体悟遥远的历史沧桑,在胡杨之下眺望绿洲,他“思浩荡,神飞扬”。

《丝路名迹——月牙泉》

几十年以来,黄名芊去过新疆塔克拉玛干沙漠、古尔班通古特沙漠、内蒙古巴丹吉林沙漠、宁夏沙波头沙漠、甘肃鸣沙山、腾格里沙漠,他还去过埃及撒哈拉沙漠、阿联酋沙漠,每到一个地方,他都随身携带纸笔,随手摩记。在那貌似平凡,而又神秘的天地中,黄名芊发现艺术之未知,捕捉创作之灵感,表现或荒凉、或苍茫、或雄浑、或宁静的艺术之大美。骆驼、沙漠、绿洲、胡杨、余晖、朝阳,一切都极富诗意,那是李贺的“沙如雪,月如钩”,那是高适的“大漠秋塞,故城斜照”,那时王维的“大漠孤烟,长河落日”,那也是李白的“高歌取醉,纵逸起舞”,司徒空的“荒荒油云,聊聊长空”……。

几十年以来,戈壁沙漠、胡杨绿洲、古道驼铃是黄名芊“卧游畅神”的栖所、是“精神往来于天地之间”的道场,在那里,他如宗炳一样置身山水之间,“含道暎物”“澄怀昧象”,他如荆浩一样身居太行,画山水,与山水争神,画草木,与草木争魂。他描绘着沙漠的自然景观,又将自然与胸臆结合,一笔一画,一色一彩都如日记一样,记录着他的真情、他的感悟,记录着他的人生轨迹。

张璪提出“外师造化,中得心源”。明代画家唐志契提出“画不但法古,当法自然。”清代画家吴历也强调:“不将粉本为规矩,造化随他笔底来”……。历代画家无不把自然作为直接的审美对象,并进行深度再现。无疑,黄名芊也遵循此道,他把沙漠景观作为一种情感的载体,以此寄托情感,安放灵魂,因为每每想到大漠戈壁的苍茫,他都魂牵梦绕,每每面对风沙弥漫的古道,他心底也总是泛起怀古之情,逸兴遄飞,而四时之变的斑斓天空在戈壁沙漠的辉映中则给他一种史诗般的壮观,于是,黄名芊似若发现一方净土,让他不知疲倦地去建构出一种艺术形式,以此实现“不以师说为上智,不以粉本为规矩”的艺术价值观,并经过千锤百炼之后,形成“别与古人,又别与今人”的艺术形式。

纵览黄名芊的作品可以看到,他的作品处处都给人一种触手可及的质感,仿佛可以触摸的沉甸甸的沙丘、仿佛可以徜徉于晚霞余晖之中、仿佛可以身临绿洲而远望神游、仿佛可以聆听到叮叮当当的驼铃……,那是一种“沙漠步步移,风景面面观”的真实视觉,却比自然更真、比沙漠更美,哪怕是荒凉的,也有一种凄神寒骨的壮美。可以说,黄名芊实现了真实,更妙造了真实。

但是,黄名芊并不仅仅留恋于此,他认为:“真实与意境结合在一起才是一个艺术世界,因为艺术不是,也不应是现实的简单再现,而是现实的再创造,那是对美好现实的挽留,那是对缺憾现实的修补,也是对转瞬即逝的心境一种永恒记忆,染上了自我的色彩,也折射了一个自我的世界。”为此,黄名芊常常面对自然致力于情景合一的酝酿,在“艺术表现”与“真实存在”之间,捕捉符合自己心境的表现元素,并通过高超的技巧在“致广大”与“尽精微”之间达到一种平衡,从而实现精微的写实、逼真的效果,同时,并不缺乏诗意空间、情感空间,更不缺乏水墨独有的生动性,以及随类赋彩的神韵。比如,他喜欢在造型、色彩、笔墨、光影等表现语言之中坚守一份一丝不苟的精心,在那份精心的守护中,他以独特“沙漠皴”把“写实”与“写意”结合起来,以独创的“积点成线,扩线为面,积墨渲染”的表现方式把“精工”与“率性”结合起来,让沙丘、天空、光影等具象之物在笔墨、色彩的变化之中,显得美轮美奂,妙韵横生,又充满诗情画意,既体现出精妙入微的写实功力,又彰显了“功期造化,对景造意”的自如。

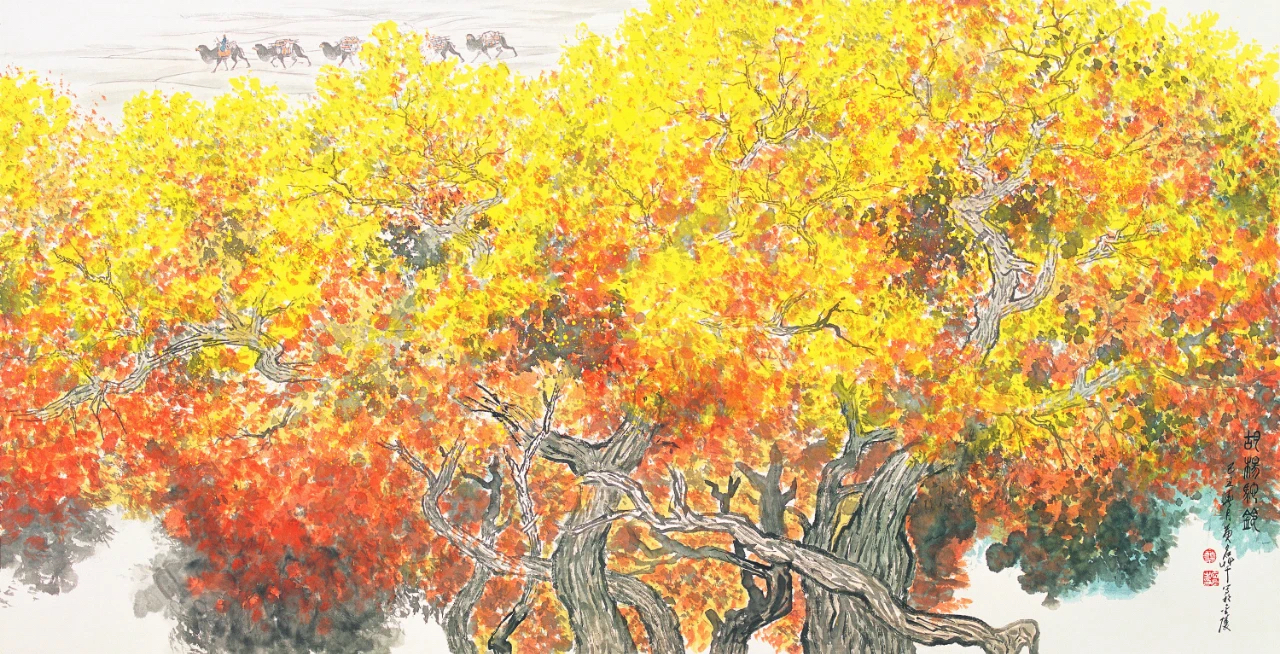

《秋日漠野碛如染》

毫无疑问,黄名芊善于刻画具象,但是,他更注重具象与意象的交融。每一幅作品,黄名芊都似若刻意强调意象与具象的互生关系。在处理意象时,黄名芊讲究虚与实的结合、远与近的呼应,还着力于层次与空间的过渡,从而使意象与具象,或得于寰中、或超于象外,相融相合,而在处理具象时,他依仗着扎实的造型能力把色彩、光影、透视等新时代艺术表现语言充分运用于具体物象之中,使自然中的沙丘、天空、光影在笔墨与色彩的辉映中因地制宜,使一处沙丘、一束光线、一抹色彩都因景而变,不套用程式,不千篇一律,很鲜活,很自然,既给人一种身临其境的视觉体验,又给人一种妙不可言的意境。

比如《曙光在前》《驼铃声里笑声扬》《丝路踏沙别有情》《路漫漫》《丝路驼铃》《饮泉》《瀚海乐土》等等作品,从中可以看到,黄名芊喜欢采取全景式构图方式,舒朗壮美的高远空间,视野开阔,境界幽胜,远观,沙丘的渐变,有千里之远,近观,沙丘的明暗,又有不离座外之感,远与近之间,“搜妙创真”“物随景移”。那大大小小的沙丘、那美轮美奂的色彩、那自然流动的墨痕,一处沙丘都可以表现出无尽之妙,一处角落也都能呈现出妙蕴之境。层次、空间、虚实、动静,当远近沙丘神遇而迹化之时,光影乍合乍离,色彩或聚或散,而物态欣豫,又神妙如动。面对画面仿佛可以听到风声、沙声,又能感受到天籁、地籁之美。

无疑,戈壁沙漠成就了黄名芊,因为,戈壁沙滩激发了他,让他开创了一种崭新的艺术形式,但是,黄名芊也成就了戈壁沙漠,因为他赋予戈壁沙漠一种艺术的色彩,那色彩使荒寒富有生机、使粗犷富有内涵、使孤独富有诗情、使苍凉富有意境……。

如今,黄名芊足迹遍布了神州大地,眼界搜尽了古今经典,技法融通了中西神髓,他的戈壁沙漠也在“通会之际”进入了化境状态。他以“身临其境”为载体表现戈壁沙滩,有唐人的气韵、宋人的丘壑、元人的淡远、明清的纯熟,但是,一切元素在黄名芊笔下并非“唐朝青绿”、“宋朝写意”的艺术形式,也不是“元四家”“清四王”“清四僧”等名家笔下的具体技法,更不是李可染、傅抱石、亚明、钱松岩等等近代名家程式化的笔墨语言,甚至一点影子都没有。然而,黄名芊的“沙漠皴”“积点成线,扩线为面,积墨渲染”等表现手法却真切地传递着中国画特有的元素,那就是中国笔墨、中国画的韵味。事实上,自从黄名芊确立以戈壁沙漠为毕生追求之时,他就沿着先贤的足迹,以放眼世界的艺术精神,集诸家优长,把中国画“笔墨”与西方艺术语言凝结成自己的独特符号,形成自家样式。显然,他的样式带有一定的前瞻性,彰显着“为自己代言,为时代代言”的自我觉醒,也立了时代之潮头,发了时代之先声。

(文/桑干)

作品欣赏

文章转自人民日报全媒体平台