林黛玉心地善良,落花时节,她会精心为落花修筑花冢;待人接物,她亦温柔敦厚,对长辈尤为恭敬有礼。

《红楼梦》第四十五回的夜晚,薛宝钗派老嬷嬷提着灯笼送来燕窝。黛玉不仅亲自相迎,还特意吩咐紫鹃“给那婆子几百钱打酒吃”。在等级森严的贾府,她对底层仆妇的这份关怀,如春风拂面,让人倍感温暖。

然而,令人费解的是,刘姥姥在她屋内对她大加赞赏,事后,林黛玉却讥讽刘姥姥为“母蝗虫”。

林黛玉为何会如此“恩将仇报”呢?

1.刘姥姥赞誉林黛玉,获贾母认可

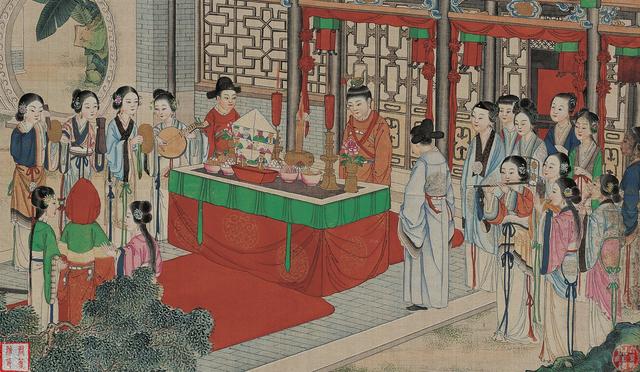

贾母携刘姥姥来到林黛玉的潇湘馆,只见窗下书案上笔砚陈列,书架上书籍琳琅满目。刘姥姥不禁脱口而出:“这定是哪位公子的书房。”得知是林黛玉的闺房后,她更是由衷赞叹:“这哪像小姐的绣房,比那上等书房还要好。”

刘姥姥的这番夸赞深得众人之心,贾母喜笑颜开,还吩咐王熙凤拿两匹缎子赠予刘姥姥。

但令人诧异的是,刘姥姥离开荣国府后,众人讨论惜春作画时,黛玉戏称刘姥姥为“母蝗虫”,还提议将画作命名为《携蝗大嚼图》。(《红楼梦》第四十二回)

林黛玉缘何要这般嘲讽刘姥姥呢?

2.众说纷纭,莫衷一是

有人认为林黛玉的行为体现了率真的性格。

刘姥姥二进荣国府时,将“乡下人”的特质展露无遗。她用餐时狼吞虎咽,全无贵族的优雅仪态;言语粗俗,满口皆是乡野俚语。在自幼生长于贵族家庭、接受严格礼仪熏陶的林黛玉眼中,刘姥姥的举止仿若蝗虫肆虐,毫无美感可言。

清代评点家张新之曾言:“姥姥之来,众人皆以为戏,而不知戏人者正为人所戏。”在这场精心编排的“行为艺术”里,林黛玉似乎只是道出了众人不敢直言的真相。

也有人觉得林黛玉为人刻薄。

她自幼养尊处优,享尽山珍海味,身着绫罗绸缎,过着衣来伸手、饭来张口的生活。对于刘姥姥这样前来攀附打秋风的乡下老妇,她与刘姥姥之间存在着难以逾越的阶层鸿沟,因而从骨子里瞧不起刘姥姥。她对刘姥姥的嘲讽,无异于一场贵族对贫民的精神霸凌。

然而,事实并非如此。清代红学家王希廉对此曾有批注:

“黛玉之谑,非刻薄也,实见其真。”

还有人提出,林黛玉的嘲讽是人性的自然流露。

有人觉得,多数人如同林黛玉一样,是个“矛盾体”,这也是封建贵族少女在生存压力下的真实写照。就好比当代职场中,有的实习生会帮保洁阿姨按电梯,却也会在茶水间嘲笑来自乡下客户的口音。

但事实果真如此吗?

3.林黛玉的嘲讽是一种示警

若从多元视角审视,林黛玉嘲讽刘姥姥的缘由可谓俯拾皆是。

回归原著情境,在贾府冷酷的现实背景下,林黛玉嘲讽刘姥姥实则意在示警。

林黛玉初入荣国府时,贾府已然显露出衰败之象。尽管后来有贾元春省亲这等大喜之事,但终究如秦可卿所言,不过是短暂的繁华,衰落之势难以逆转。

然而,在此期间,贾府众人依旧沉溺于纸醉金迷的生活,只顾贪图眼前的享乐。

面对内部不可避免的衰落,外来的“蝗虫”理应拒之门外。在林黛玉眼中,无论是刘姥姥还是夏太监,皆是掏空贾府的蛀虫。她虽无法对太监予以嘲讽,却可尽情奚落刘姥姥。

可惜的是,无人能领会林黛玉的弦外之音。甚至在贾宝玉生日时,林黛玉公开指出贾府入不敷出、恐难以为继,贾宝玉却不以为意,依旧自信能保一生荣华富贵。

4.我们应向林黛玉学习

无论林黛玉此举目的为何、结局怎样,我们都应从她对老嬷嬷的关怀中汲取“向下兼容”的修养。正如梅琳达·盖茨所言:“真正的领导力始于理解最需要帮助的人。”在职场中,我们要培养这种入微的共情能力,一句对保洁阿姨的问候、一次对实习生的指导,都能构建起温暖的人际网络。

我们要学会洞察先机。谢丽尔·桑德伯格曾说:“职业女性要有坐在主桌的勇气。”这启示我们要如黛玉洞察贾府衰势般具备战略眼光,在团队盲目乐观时,勇于指出“入不敷出”的隐患,做始终保持清醒的智者。

我们要做到游刃有余。学习林黛玉既有“给婆子打酒钱”的细腻心思,又有“洞察家族危机”的敏锐眼光,如此方能在职场中从容不迫地实现自身价值。

雪松

胡说八道