作为亲戚里头号大龄待婚青年,每年春节回家都会有你懂得的压力,尤其是看着儿时玩伴的小屁孩们已经开始打酱油了。以前觉得春节没有年味了,很大程度上是缺少了疯闹的小屁孩——虽然我也很担心小屁孩的吵闹声不断提醒和催促我的“压力源”。不过现在回老家依然觉得村子里太安静了,即使已经能看到不少稚嫩的新面孔。但绝大部分家庭都是2+1的模式,全村只有一家有二胎,也上缴了二胎税——而在我那一代,全村没有独生子,三分之一的家庭是三孩及以上。

生育率连续28年低于替代率,新生人口数将进入显著下行的区间。

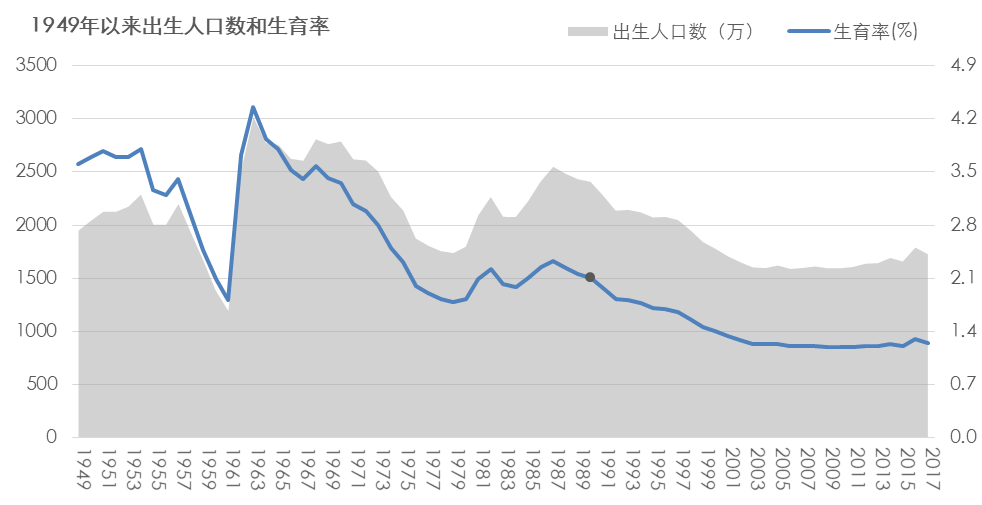

图1 1949年以来新生人口和出生率(数据来源:国家统计局)

虽然卫健委还未最终公布2018年相关的人口数据,尤其是大家近期尤为关注的新生儿数量。但根据已公布的分省人口或其他相关数据,已有不少机构或专家预测全国新生人口可能出现了大幅下降,或跌破了1500万,较2017年下降超过200万。这意味着我国的人口总和生育率可能不足1.2%,与我所在的全村生育状况类似。而要维持下一代人口数量和这一代一样,需要的世代更替生育率水平为2.1。不仅如此,由于人口政策的影响,这已经是连续28年我国生育率低于世代更替水平。1987年是1980年代以来新生儿最多的一年,在这波人而立之年叠加二胎的有限放开,新生儿迎来的可能是最后的高峰了;未来相当长的一段时间内新生人口数将持续下降阶段,而接下来10年会是一个显著下行期。

世代更替水平是指女性一生中平均生育一个女儿的生育率水平。假设女性在育龄结束之前没有死亡,且新生女婴和男婴数量相同,则世代更替水平应该是2.0。实际上,由于存在育龄结束前死亡的可能性,而且新生女婴数目一般少于男婴,世代更替水平基本总是高于2.0。发达国家的世代更替水平一般是2.1。发展中国家由于死亡率高和男婴数量畸高,其世代更替水平一般介于2.5至3.3之间。达到世代更替水平是人口维持长期稳定的必要条件。总和生育率长期低于世代更替水平将导致人口以几何级数萎缩。

注:维基百科

全球范围内半数国家人口出生率已低于替代率水平,且中低收入国家越来越多。

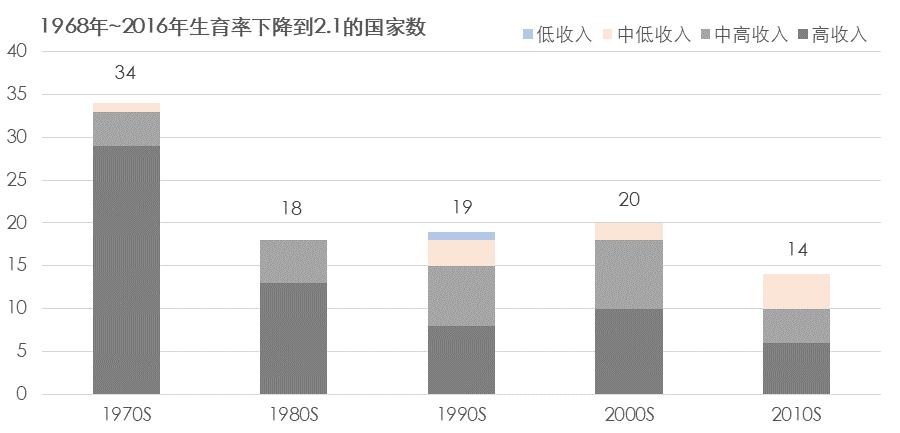

图2 1968年~2016年生育率下降到替代率水平以下的国家数(数据来源:世界银行)

从世界范围来看,全球目前生育率为2.439%,且呈现逐年下降的趋势,其中超过半数的国家已低于2.1。根据世行1968年~2016年的数据,一共有105个国家生育率下降到低于2.1的替代率水平;1980年代后呈现递增的趋势,到2000年以后,每年平均会有两个国家生育率低于替代率,其中中低收入国家越来越多。截止2016年,高收入国家中近90%生育率已经低于2.1的替代率水平,中高收入国家超过一半下降到了2.1以下,中低收入超过五分之一的国家低于2.1。特别是东亚,韩国(1.2)、日本(1.3)和中国大陆(1.2)以及台湾地区(1.0),都是极低的人口生育率。可以预见,人口的增长不会成为全球问题,成为全球问题的是负增长。尤其是对于中低收入的不发达国家,问题更为棘手,而发达国家通过吸引移民还有一定的对冲和调节空间。

生育率下降,顽童少了,乡村变得更安静了,不过许多大中城市的购物中心里儿童区逐渐占满了整整一个楼层、甚至还不够——除了这些,还会有什么?

在全球范围内,生育率的下降并不一定伴随养老和抚育负担的增加,而是伴随着女性教育程度的显著提升和越来越多参与工作,同时还有收入的相对提升。但我国面临着少子化和老年化并存的挑战,养老和抚育负担逐年加重。

图3 进入生育替代率时各国抚养率变化以及我国1990年以来抚养率(数据来源:世界银行和国家统计局)

作为一个单身狗,在聚会面对撒狗粮时,可以理直气壮站在道德制高点抨击这种不人道的行为;但面对晒娃狂魔和分享育儿经的宝奴们,就很难理直气壮抨击这些关爱下一代的举动。我能刷刷存在感的,就是在他们抱怨吐槽生儿养女就是家里装了台碎钞机时,报以尴尬而不失礼貌的微笑。但观察在1968年以后进入生育替代率以下的国家,在生育率下降到2.1时老人抚养率一直呈现下降趋势;而在1990年代进入更替率以下的国家少儿抚养率达到顶峰后,后续进入更替率以下的国家,在生育率下降到2.1时少儿抚养率已呈现为下降的趋势。与90年代我国进入生育替代率时的情况相比,现在进入生育替代率的国家养老和抚育负担已经显著下降。虽然我国进入1990以后少儿抚养比也一路下降,但进入2010年以后又开始缓慢回升,而老人抚养率更是加速上扬。随着各种生活成本的显著增加,养老和生育的成本的确越来越不堪重负。

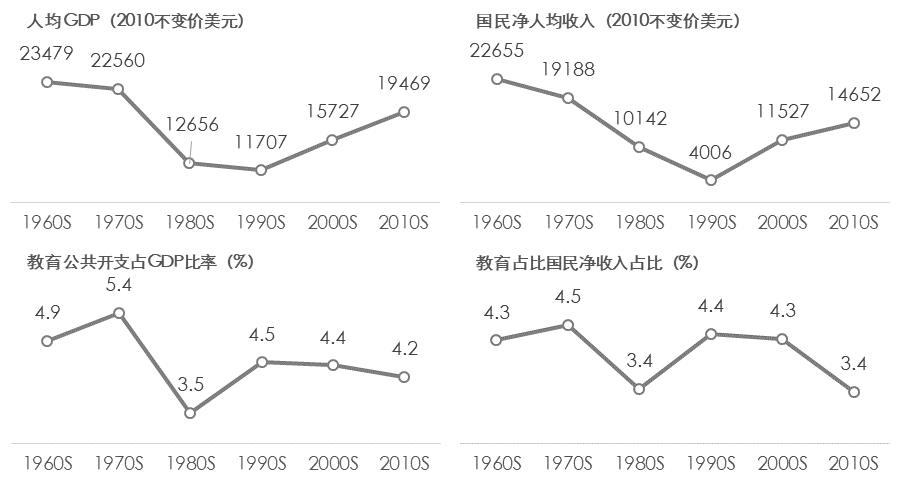

虽然新增进入生育替代率以下的国家养老和生育比下降,但这些国家以中低收入为主,以不变价美元计,这些国家在进入更替率时人均GDP和收入显著低于早期高收入的发达国家进入更替率时的水平。而同期国家对教育公共开支的投入也有下降的趋势,教育支出在个人净收入中的占比也在下降。

图4 进入生育替代率时各国人均GDP、净收入和教育支出占比(数据来源:世界银行)

进入生育替代率时发生显著的变化是女性高等院校的入学率,该指标已经从1960年代的15%上升至2010年代的41%;同时,女性的就业率也有了一定的上升。伴随着女性教育程度的显著提升,以及越来越多参与到工作中来,不仅生育意愿下降,生育的时间成本也变得更加高昂。18~24岁进入婚育的女性大幅较少,而是进入高等院校。

图5 进入生育替代率时各国高等院校女生入学率和女性就业率(数据来源:世界银行)

生育繁衍的动力式微,消解人生有限的手段需要重构和探索,原有家族-社会-国家的结构也将随之消解变更。

因为记忆力和人脸辨识能力差,年幼时面对一大家子的亲戚特别怕生——因为怕叫错长辈,一直到现在都留有后遗症。而对于未来的孩子们,血缘关系越来越简单,他们再不会有这样的苦恼了吧。多子多福曾经是许多民族的朴素愿望、甚至是信仰,也是包括人类在内所有族群生存繁衍的原动力。而伴随人性的解放和价值的多元,曾经的信仰和动力逐渐式微。即便是许多发达国家不断奖励生育,低生育的趋势依旧无法扭转。对于后续进入生育替代率以下的国家,还面临着人均寿命延长后老龄化越来越严重的局面。对于个人而言,生儿育女变得不那么天经地义,需要去面对和承担更多的价值冲突、探索和重构——不仅是年轻人,还有上一辈的老人被动卷入这一过程。在繁衍的欲望消退后,不仅仅只有一个人的潇洒,也要找到抵抗人生有限的手段——不再是像“人生代代无穷已”那样通过繁衍消解我生的有限。生老病死的各个生存环节,也许借助社会财富水平的发展,在物质层面不再匮乏;但在精神层面,曾经的兄弟姐妹情谊和家族式的关怀不再,我们将更依赖血缘以外的社会粘合剂——比如打开你的手机,我们已经有了那么多的交友APP,也许依旧不够。旧有依赖家庭和血缘的社会结构,以及族群或民族认同和构建所依赖的个人与个人之间的关联,也将迎来改变。