1982年文件正式传达至大队,分田到户是年关讨论最多的事情。老朱挠头回想上一次见到这么热烈的氛围是什么时候,却猛然意识到今年正是不惑之年了。40岁了,怎么却生出一点点灰蒙的无力感。大队来年的工作怎么做还没头绪,过往召集上工的场面在脑中回闪而过,至少不需要去给那些偷奸耍滑的油头们做工作了吧。也是这一年,中国人口达10亿,国家发出《关于进一步做好计划生育工作的指示》,晚婚晚育和优生优育的宣传语刷上村头墙面,老朱倒没把这当回事——大儿子的婚事倒是快要操心了。很多变化的因缘需要多年以后才突然意识到,原来这一年的这些改变,其实早已影响甚至决定了此后的三四十年——不仅仅是他的后半生,也包括后代们的人生轨迹。

到1984年全国90%都已实现了分田到户,农业生产总值在国内生产总值的占比也在1982~1984年间达到顶峰,农村家庭居民的收入中来自农业的收入也占到了历史高点、超过50%。村民们的脸色明媚红润许多,大队上每天赶集的人越来越多;那些年割稻子总是落后一截的,要么懂得了笨鸟先飞、要么一下子掌握了诀窍。最开始的茫然和失落淡了,清闲了一些的“大队长”和大家一样适应了新的“形势”,而更多的形势也接踵而来。

1978年~2017年间农业对GDP和家庭收入的贡献(数据来源:国家统计局)

1984年后似乎什么都在涨涨涨,分田到户带来的不仅仅有对勤劳的奖励和甜头,还有提留摊派,以及普遍的消费提升所带来的物价上涨。事实上伴随十一届三中全会的结束,国家的重心已经从农村转移到城市建设。80年代初农村变革带来的甜头没有持续多久,伴随物价的上涨、提留的压力以及计划生育的高压,最好的时光匆匆而过。到80年代末,物价较85年接近翻番,肥料和农药等农业生产资料价格的上涨和提留征收的压力凸显,日子又紧巴巴起来。对于老朱来说,80年代对于他挑战最大的却是来自儿孙满堂带来的超生问题,不仅仅是大队超生工作的开展对于他来说最为头痛,而他自己本身就是问题本身——伴随第三胎的孙子落地,他在大队的工作也结束了,自己头一次成为了“做工作”的对象。做了近20年的农村基层工作,到头来自己却成为了工作对象,不能不说是一个反讽。

1985年~2017年间农村消费和生产价格指数(数据来源:国家统计局)

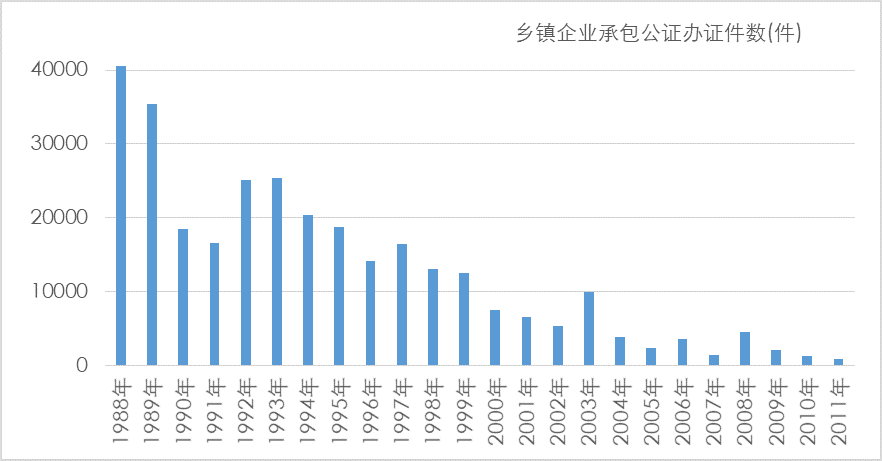

也许是不甘,也许是逃离,在年近知命之年的时候,老朱走出去了,似乎看到了20岁时的壮志雄心,尽管鬓已星星,竟连一丝惶惑也没有,在八九十年代的乡镇企业大潮中,加入了众多的“皮包公司”,为企业牵线搭桥——时代似乎依旧有它的温度,还能提供给年近50的人以机遇。但时代和变革,并不总是会回馈那些勤劳者和勇敢者,或者说回馈并不总是甜的。老朱参与过的乡镇企业并没有什么起色,自行车倒是踏破了两辆。到90年代初,全国新增乡镇企业锐减,存量经营遇到了诸多问题,大潮逐渐退去。

1988年~2011年新增乡镇企业数(数据来源:国家统计局)

不过留给老朱的还有另外一样永远的印记,在为企业牵线搭桥的过程中,也为女儿牵线搭桥了一个吃“商品粮”的婚事。勤劳是值得称赞的,但谁都盼望像城里人一样吃上“商品粮”,摆脱不得不去勤劳的辛劳。只是时代并不保证这样的祈愿能有细水长流的实现,更何况在未来已然有更大的变动到来。不论美丽还是残酷,都是后代们的时代了;而对于后来的这些——候鸟般的农民工、留守的孤寡老人和孩童、空心化的农村等等,老朱们都只是亲身经历的旁观者罢了,时代早已张弛而去,少有留恋于他们的机会和温度。

到90年代中期,物价再次上升一个台阶、又接近翻番,生活成本、孩子上学的教育成本以及种田计提征收的压力交织。而此时在遥远的南方城市,春雷已响过几次。祖辈们曾经的生存方式在父辈这里日益穷途末路,于是有人开始出走——1990年全国不过三四百万的农民工,到1995年已达6600万的农民工,到2000年已达1.2亿的流动人口、近9000万的农民工。农村中外出务工的占比从90年代初的不到0.4%,攀升至90年代中的8%左右,到90年代末超过10%;考虑到没有能力外出的老人和小孩,在青壮年中至少三分之一的人走出乡村。1995年村里有人第一次踏上了南下的列车,一些人风餐露宿半年后返回,有些人越走越坚定。从最开始农闲时期的短期打工,一年数次的往返到后来常年外出。对于安土重迁的乡土中国来说,是一年数以亿次的别离;迎接下一个千禧年的新时代乡村,短短十年间也许走过了这个古老国家千年以来累计的别离次数。不仅仅是乡村,随着乡镇企业或改制或经营不善倒闭,很多乡镇地区的人员也大量涌入中东部的大城市,曾经的商品粮早已昨日黄花。而伴随国企改革,大量城市人员也加入到自力更生的队伍,宛如曾经的包产到户,只是提供给他们的不是农田,而是微薄的补偿款和瞬息万变的市场机遇。

1980年代~2017年全国农民工数量和占比(数据来源:国家统计局)

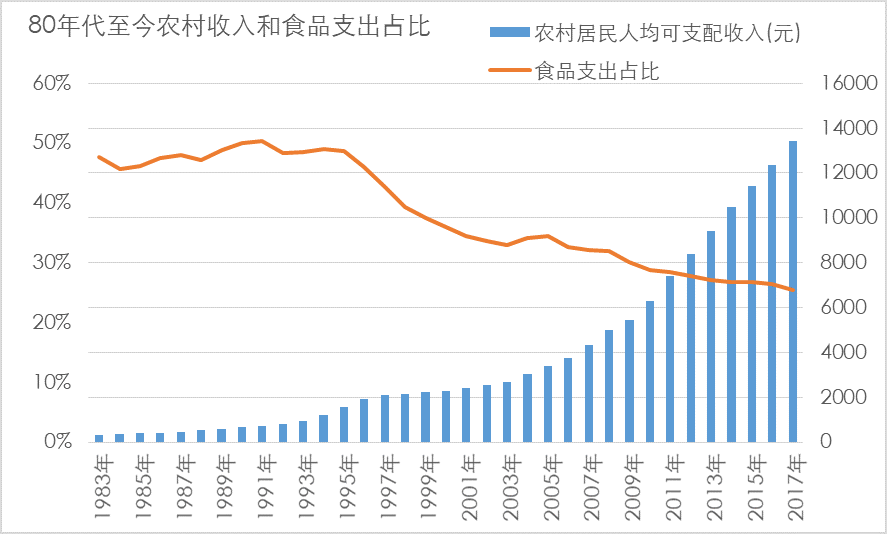

这个时代的回馈也是丰盛的,至少在物质层面,人均可支配收入每4~5年翻一番;用于食品的支出也从接近50%下降到了接近30%,进一步接近25%,有了更多钱用于其他层面;到1990年,农村每个家庭拥有超过1辆自行车;到2000年,农村每个家庭拥有超过1台电视机;到2010年,洗衣机在农村家庭的覆盖率接近60%,农村居民的移动电话覆盖率超过60%,超过拥有的电脑台数。有些家庭抓住千禧年的外贸机遇,在沿海落地生根,小有所成,甚至市里有了专门的华侨村。每年年关的团圆,早就没有人讨论农事,而是关于新的发财机遇,关于百万富翁的传言和榜样。

1983年~2017年农村居民收入和食品支出占比(数据来源:国家统计局)

1980年、1990年、2000年和2010年部分家庭耐用品数据(每10户家庭拥有数量)

到千禧年之后,所有人都在加速离开,甚至逃离。十五六岁的懵懂少年们——他们中的一些躲过了80年代的计划生育,迎头撞上时代大潮。尽管等待他们的也许是超过12个小时的工作,没有假期;有毒的操作间,没有消防设施的厂房。即便城市里没有灯为他们点亮,没有霓虹为他们闪烁,那又怎样?那又能怎样?父辈们在他们孩童时展现的那种生存方式,除了带来匮乏和困顿,让他们看不到出路,更不会给他们带来丰盛。

二十年一个轮回,当年而立之年被逼出来的第一代农民工父辈们已到知命之年,正是他们的父辈面对改革初始的年龄,那时前方的浪潮初起;而第二代回不去的农民工青年,也到了他们的不惑之年,正是他们父辈出走之年,那时时代的浪潮正起。而这个时代的下一个二十年,等待他们的会是什么?