大国财政的"棋盘"上,一组数字引发热议:

2025年中央对地方财10万亿中央转移支付的背后:四川河南拿最多,广东默默扛起全国1/8税收政转移支付突破10.34万亿,连续三年站上十万亿量级。

这个相当于全国GDP总量1/12的"超级蛋糕",究竟藏着怎样的分配密码?

一、谁切走了最大块的蛋糕?

翻开财政部的分配图谱,西部、中部和东北地区构成资金流向的主脉络。

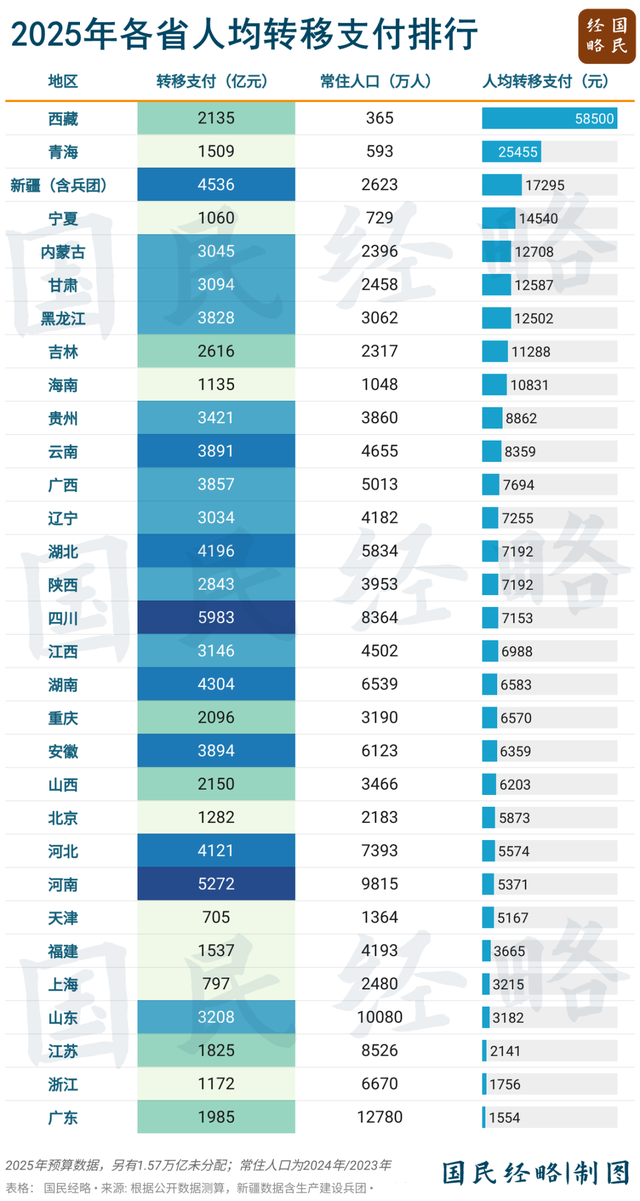

四川以5983亿元蝉联榜首,河南紧随其后分得5272亿,两省合计拿走全国转移支付的十分之一。

若将视野投向西北边陲,西藏人均5万元的转移支付额度,是沿海省份的30倍有余。

但数字背后藏着更深的逻辑:

在新疆每平方公里国土的国防价值,在黑龙江每一吨外运粮食的物流成本,在四川每度西电东送的电价差里,都镌刻着"战略补偿"的深意。

正如青藏高原的输变电工人每月多拿的3000元高寒补贴,本质上是对国家战略支点的特殊定价。

二、经济大省的"隐形贡献账"

当广东人抱怨"自己纳的税养活了半个中国"时,数据给出了冰冷答案:

这个贡献了全国1/8税收的经济引擎,去年净上缴中央财政超过1万亿,拿回的转移支付仅1985亿。

江浙沪三地合计创造的4.6万亿税收,最终留在本地的不足六成。

但硬币的另一面同样真实:

深圳科技园里每三个程序员就有一个来自河南,苏州工厂每五台机器就有一台靠四川水电驱动。

当内蒙古的煤炭以政府指导价输往长三角,当云南的水电以低于市场价30%的价格点亮珠三角的霓虹,这种"非市场化的让渡"何尝不是另一种贡献?

三、省际利益补偿的进化论

财政转移支付制度正在经历深层变革。

今年政府工作报告首提"粮食产销区省际横向补偿",意味着河南每调出一吨小麦,可能获得来自广东的专项补偿;山西每输送一车煤炭,或将得到江浙的环境治理基金。

这种从"中央统筹"到"省际协商"的转变,正在重构区域经济生态。

但制度优化的紧迫性同样凸显:某西部省份财政自给率仅11%,却斥资百亿修建国际会展中心;某边疆城市债务率突破600%,仍大搞形象工程。

当"等靠要"思维遇上严控新增地方债的红线,转移支付正在从"输血机制"向"造血机制"艰难转型。

四、大国财政的平衡术

审视这场十万亿级的资金流动,本质是在效率与公平的天平上寻找动态平衡。

广东的每部手机出口创造增值税,河南的每斤小麦外运保障粮食安全,新疆的每公里边境线守护国土完整,都是国家账本上不可或缺的科目。

正如三峡电站发的电点亮上海外滩时,库区移民的安置费已计入电价成本;

江浙企业享受的低电价里,凝结着西南水电工人的汗水。

这种超越地域的利益共同体意识,或许正是"全国一盘棋"最生动的注脚。

当我们在谈论转移支付时,本质上在探讨一个根本命题:如何让为全国作出特殊贡献的地区不吃亏,让为国家承担战略功能的省份不委屈。

这不是简单的"劫富济贫",而是一个超大型国家维持机体活力的必要循环。

(本文引用部分图片来自于“国民经略”,如侵联删)