2025年伊始,国家电网与南方电网宣布年度投资总额达8250亿元,创下近十年电网投资新高。这一巨额投资的背后,直指新能源消纳的“卡脖子”难题。随着风光发电装机飙升至14.1亿千瓦,电网承载能力已逼近极限。这场投资浪潮不仅是一场硬件升级战,更是新能源从“规模扩张”转向“高质量发展”的关键转折。

过去五年,中国新能源装机以年均25%的增速狂飙,2024年底总量已达14.1亿千瓦,占全国电力装机的42%。然而,电网投资却长期滞后于电源投资:2023年电源投资占比65%,电网仅占35%,两者差距高达5600亿元。这种失衡导致弃风弃光现象加剧,2024年仅西北地区风光大基地项目累计弃电超50亿千瓦时,新疆部分区域实际弃电率甚至达30%-40%。

此次8250亿投资中,国家电网占6500亿,南方电网1750亿,重点投向特高压通道、配电网升级及智能化改造。其核心目标在于:破解新能源“发得出、送不走、用不了”的困局,为新型电力系统构建夯实基础。

对新能源市场的三大助力1. 从“弃电限电”到“绿电畅行”——提升消纳能力

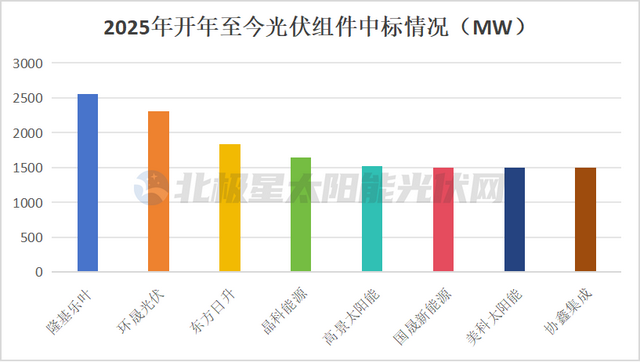

特高压通道扩容:西北风光基地的电力外送依赖特高压,但现有通道可再生能源电量占比普遍不足50%(如青豫直流利用率仅25%)。新增投资将重点建设“沙戈荒”大基地配套通道,预计2030年前新增跨区输电能力超1亿千瓦,直接降低弃电率5-8个百分点。配电网“毛细血管”疏通:分布式光伏的爆发式增长(2024年占新增装机的60%)暴露了配电网投资不足的短板。此次投资中,配网改造占比提升至40%,重点解决中东部分布式光伏接入难题,推动“自发自用+余电上网”模式普及。2. 新能源全面入市的“护航者”——推动市场化交易

2025年2月9日发布的《新能源电价市场化改革通知》要求风光电量全量入市,但午间电价低谷与晚高峰出力不足的矛盾可能冲击企业收益。电网投资的三大配套作用至关重要:

现货市场基础设施:8250亿中约2000亿用于电力交易平台、智能电表及数据系统升级,支撑15分钟级电价波动监测与交易撮合,为新能源企业提供精准价格信号。跨省交易通道打通:特高压与区域电网互联互通后,西北低价绿电可输送至东部高电价区域。例如,山东已试点风光电跨省交易溢价达0.05-0.1元/度,企业收益提升15%。灵活性资源协同:投资中预留500亿用于储能、虚拟电厂接入设施,未来新能源项目可通过聚合调节资源参与调峰辅助服务,获取额外收益。从“抢装潮”到“理性布局”——重拾投资信心2025年6月1日将成为新能源项目分水岭:此前并网的存量项目享受电价兜底,此后增量项目需竞价入市。电网投资加速释放两大信号:

并网确定性增强:2024年因电网接入延迟导致10%项目未能按期投产,此次投资将审批周期缩短30%,缓解企业“抢装”焦虑。收益模型清晰化:配储与智能化改造纳入电网协同规划,企业可精准测算“电价+辅助服务”综合收益。投资的“另一面”尽管投资规模空前,新能源市场仍面临三重考验:

区域失衡加剧:特高压投资集中于西北外送通道,但东部负荷中心本地新能源消纳能力提升有限。江苏分布式光伏接入容量已超配网承载极限,新投资中配网升级占比仅25%,难以匹配装机增速。低成本光伏挤压风电空间:2024年风机价格战导致产业链亏损面达70%,电网投资偏向光伏友好型配网设计,可能进一步加剧风电边缘化。电价波动风险:市场化改革后,午间光伏电价可能跌破0.2元/度,而电网投资的输配电成本需通过电价疏导。若工商业用户电价承压,可能反向制约绿电溢价空间。地方细则悬而未决:尽管国家层面明确投资方向,但各省配网改造标准、跨省交易分成机制等细则尚未出台。从“硬投入”到“软实力”电网投资的终极目标不仅是输送绿电,更是推动电力系统从“源随荷动”转向“源网荷储互动”。为此需突破两大瓶颈:

数字化升级:中国工程院院士刘吉臻提出,新型电网需实现“能量流、数据流、信息流三流融合”,未来5年需投入超1000亿用于AI预测、区块链交易等数字化平台。收益结构改革:打破输配电价“7:3”的收益结构(输电网高收益、配电网低回报),探索配网投资补贴或特许经营模式,激发社会资本参与热情。总结8250亿元的电网投资不仅是应对新能源消纳难题的应急之举,更是中国电力系统向高质量发展转型的关键一步。然而,投资规模的扩大也伴随着区域失衡、技术路线竞争和市场化风险等挑战。未来,如何在硬件升级的同时提升“软实力”,将成为新能源行业能否实现可持续发展的核心命题。