胡琏,国民党将领中难得的全能型战士。

他智勇双全,作战能力出色,鲜少尝过打败仗的滋味儿,是有名的常胜将军。

毛主席曾言胡琏狡黠若狐,勇猛似虎,足见其极为难缠。

1949年,国民党败退台湾,胡琏也跟着蒋介石越过那道浅浅的台湾海峡,离开了生养他的大陆。

晚年的胡琏醉心文史,彻底淡出政治中心。

他一边读书一边修史,绝口不提关于战争的任何事情,也非常忌讳身边的人提起粟裕。

临死前,胡琏捧着从战场上带下来的弹片仰天长叹,然后让家人拿纸笔画下了一张地图。

那么,是什么让一位常胜将军开始厌恶战争?胡琏为什么不想提起粟裕?那张地图又是怎么回事呢?

蒋经国与胡琏

三次交锋:战神和猛将的较量胡琏为黄埔出身的将领,隶属于陈诚的土木系。其与粟裕之间的“孽缘”,得从1947年讲起。

这年7月,胡琏带兵占领南麻,华野在粟裕的命令下迅速集结部队,吹响进攻南麻的号角。

这场战斗,胡琏越打越逆风,外围警戒阵地差不多都丢完了。

胡琏心急如焚,在走投无路之际,竟带着司令部众人烧香磕头,祈求老天庇佑。

说来颇为凑巧,胡琏祭拜完毕之后不久,便降下了一场持续七天七夜的大雨。

山洪暴发,山路泥泞不堪,华野的重武器难以运抵前线,这致使进攻速度与强度遭受极大影响。

除此之外,华野的武器弹药也在阴雨连绵的天气里受潮,战斗力大大下降。

胡琏以为老天爷在帮他,绝望之中散发出巨大勇气,多次冒雨冲锋,最终绝地翻盘,取得了南麻战役的胜利。

胡琏与粟裕的首度交锋,结局是胡琏侥幸获胜。

两个月后,于南麻作战失利的粟裕,重振旗鼓,剑指胡琏,欲在曹县歼灭其整编第十一师。

他调了华野五个纵队,准备在大义庄和土山集截下整编第十一师,再把他们分割包围,逐一歼灭。

战斗开打后,两支战斗力不俗的队伍打得有来有回,战况十分胶着。

按照华野的攻势来看,如果继续打下去,整编第十一师就算再能打也撑不住,团灭是早晚的事。

然而,问题就出在战斗进入后半场时,整编第十四师前来支援。倘若华野不放弃作战计划,便极有陷入被敌人两面夹击之险境的可能。

所以,华野只能撤出阵地,胡琏幸运值点满,再次从粟裕的手下溜走。

连续两次打败粟裕,胡琏膨胀得不行,蒋介石也对胡琏赞赏有加。

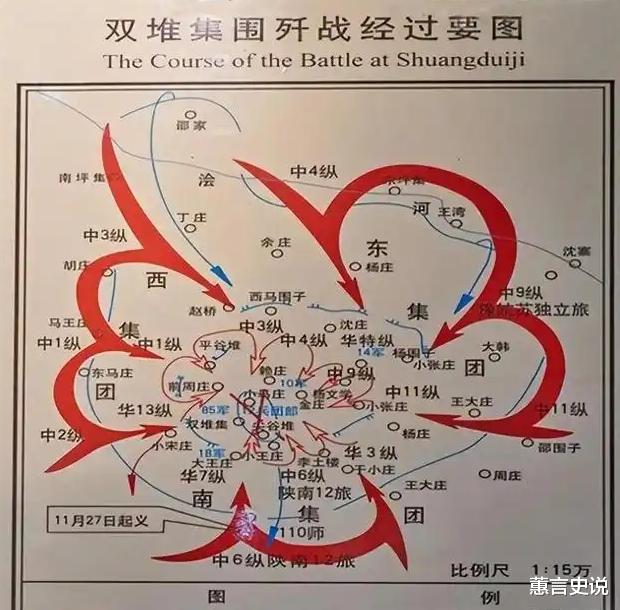

1948年,黄维兵团被困双堆集,急吐血的老蒋,马上就想到了胡琏这个打败共产党战神的心腹爱将,派他去救火。

于是,粟裕和胡琏,开始了第三次,也是最后一次较量。

12月1日,胡琏被“空投”到双堆集,他先去部队转了一圈鼓舞士气,然后信心满满地组织部队进行反击。

然而,胡琏打着打着却发现,他的地盘越打越小了。

胡琏很迷茫,不知道为什么会打成这样,偏偏就在这时,粟裕得到情报:

蒋纬国率领的装甲部队和宋希濂兵团皆奔赴蚌埠,杜聿明亦向蒋介石提议,调几个军前往蚌埠。

看样子,蒋介石是要死保黄维兵团了。

形势有变,粟裕立马联系中央军委,做出了“先集中兵力打黄维,再对付杜聿明”的决定。

于是,打黄维和胡琏的兵力,直接增加到了五个纵队。

胡琏被打得叫苦连天,飞到南京找蒋介石要援兵。

这时候的蒋介石也是泥菩萨过江,一点儿办法都没有,让胡琏自己突围。

苦不堪言的胡琏又飞至双堆集,他告诫黄维,莫妄图投靠蒋介石,也莫将希望寄托于杜聿明和李延年。

“爹死娘嫁人,各人顾各人,跑一个算一个。”

结果就是,黄维的坦克翻沟里去了,没跑成,被解放军活捉。

胡琏倒是逃跑成功了,但他中了流弹,只剩一口气,因抢救及时捡回了一条命。

从昏迷中醒来的胡琏,看到从他身上取出来的32块弹片时,全身都在痛,痛到发抖。

从这时候起,粟裕和双堆集,就成了胡琏无法言说的痛楚。

他不知道的是,这样的痛还不止一处……

胡琏,后排右一

一张地图:胡琏的遗憾1949年,国民党战败,蒋介石逃到台湾。

胡琏作为国民党将领,自然也跟着蒋介石一起走了。

蒋介石依然很器重胡琏,给他封了陆军上将和陆军副总司令,还让他去守台湾屏障——金门。

胡琏和宋美龄

按说,有了蒋介石的重用,胡琏的生活应该很滋润,春风得意。

但实际上,晚年的胡琏已经褪去了所有的锋芒,变成一位沉默的老人。

他厌倦了炮火和战争,对政坛的勾心斗角也没有兴趣,反而喜欢上了文学和历史。

胡琏研读古书,写了好几本著作,有关于金门战役的回忆,也有担任驻越南大使时,在越南的所见所闻。

这些可称作史料的著作中,唯独不见有关于双堆集和粟裕的记载。

那么,胡琏是选择性遗忘了粟裕和双堆集战役吗?非也。

晚年的胡琏,经常会捧着那32块弹片,久久沉默不语。

家里人都知道,那场在他身体里留下一堆弹片的双堆集战役。

那个在身体和心理上重创了他的战神粟裕,是他的第一个隐痛。

第二个隐痛,就是思乡。

胡琏是陕西华县人,十几岁就离开家乡了。

他到了台湾后,不常说自己如何思念家乡,只是在书房的桌子旁挂了一张地图。

这是华县的地图。

胡琏经常抱着孙子站在地图前,用手在地图上指来指去,絮絮叨叨地说着家里的祠堂在哪里。

祠堂在哪个村,哪条街,甚至是第几个门,胡琏都记得清清楚楚,不厌其烦地跟孩子们说,说过很多次。

仿佛只要一直说,他就可以回到小时候那个尽情撒欢的地方。

“你们第三代,是一定会回到家乡的。”

胡琏每次带着孩子看地图,都以这句话为结尾。胡琏这么说,是知道他这辈子都不可能回去了。

1977年6月底,胡琏的生命走到了尾声,他躺在床上,手里捏着32块弹片,长叹一声:

“土木不及一粟!”

这是胡琏晚年第一次提起粟裕,他的脸上有痛苦,有纠结,但更多的却是释然:

“我们国民党算上我,没有一个会打仗的……”

胡琏的未尽之语,消失在令人窒息的沉默里。

一室沉寂中,胡琏让家人去拿纸笔,他自己则挣扎着坐了起来。

枯瘦的手指握住笔尖,在白纸上勾勒出山川河流的痕迹。

胡琏下笔没有停顿,仿佛纸上的内容,已经在他脑海里预习了很多遍。

等他画完,一幅华县的地图映入众人眼帘,所有人都眼眶湿润。

生命的最后一刻,胡琏依然思念着万里之遥的家乡。

6月22日,胡琏走了。

遵照他的遗嘱,他的骨灰撒在了台湾海峡。

虽然,胡琏曾说,自己就算死,魂魄也要留在台湾,但他的家人知道,他做梦都想回到那个小山村。

2007年,胡琏诞辰一百周年,他的儿子胡之光密访大陆,了却了胡琏的心愿。

值得一提的是,胡之光还去了双堆集,瞻仰了粟裕之墓。

在两位当事人都已经作古之后,胡之光以一种特别的方式,为粟裕和胡琏的恩怨画下了休止符。

客观来看,无论是粟裕还是胡琏,都是出色的战将。

他们会敌对,也只是各为其主罢了。

就是不知道,如果胡琏预见了自己不能落叶归根的结局,还会不会选择远赴台湾呢?