2022年,一位62岁的退休教师因“咽部异物感”就诊,医生仅诊断为慢性咽炎,建议多喝水。然而,三个月后他因吞咽困难、体重骤降入院,胃镜检查发现食管中段已有5厘米的肿瘤,且已转移至肝脏。这个案例并非个例——国家癌症中心数据显示,我国每年新发食管癌32万例,每2分钟就有1人确诊,而70%的患者确诊时已错过最佳治疗时机。

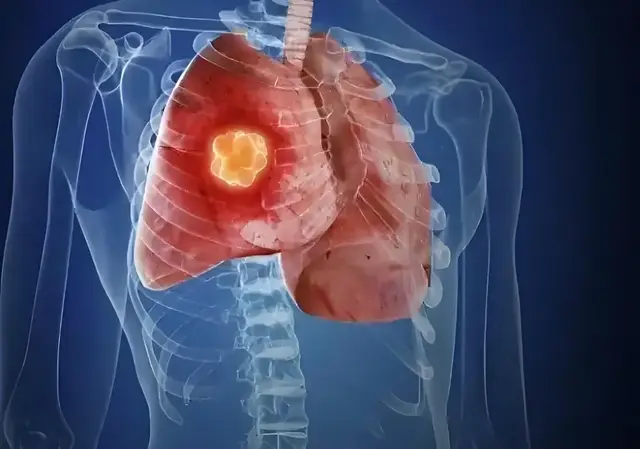

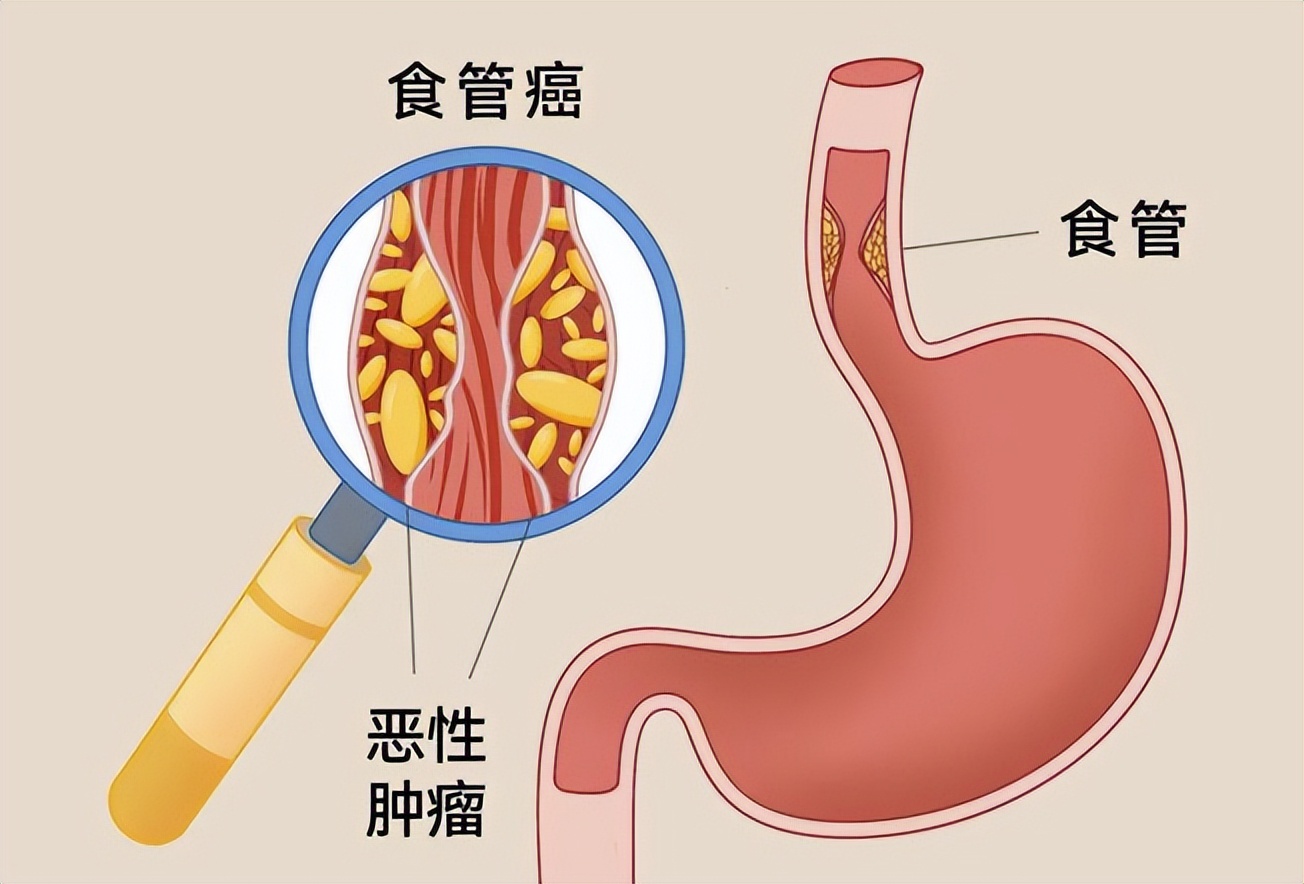

什么是食管癌?食管癌是食管黏膜细胞异常增生形成的恶性肿瘤,分为鳞状细胞癌(占90%)和腺癌(与胃食管反流相关)。

两大病理类型:

1. 鳞状细胞癌:占全球病例90%,好发于食管中段,与吸烟、饮酒密切相关

2. 腺癌:西方国家的"新流行病",多由胃食管反流病(GERD)演变而来

· 早期无症状:70%患者确诊时已到中晚期。

· 治疗难度大:晚期5年生存率不足20%,而早期可高达90%。

有哪些高危因素:

1. 化学灼伤:长期饮用65℃以上热饮,烫伤风险增加4倍

2. 烟酒组合:每日吸烟20支+饮酒3两,患病风险飙升38倍

3. 亚硝胺陷阱:腌制食品中的致癌物可穿透食管黏膜

4. 肥胖悖论:BMI>30人群腺癌发病率提升50%

5. 遗传密码:携带PLCE1基因突变者风险增加3.6倍

身体警报:被忽视的进食异常食管癌的狡猾之处在于,早期症状常被误认为"上火"或咽炎。北京肿瘤医院数据显示,75%的患者确诊时已属中晚期,错失内镜微创根治机会。

五阶段症状演变:

1. 偶然哽咽期:吃干硬食物时偶发卡顿,饮水后缓解

2. 异物感作祟:总感觉食物粘附在胸骨后,吞咽口水时明显

3. 疼痛预警:吞咽时胸骨后烧灼样疼痛,放射至肩背部

4. 通道狭窄:仅能进食半流质,体重月降>5%

诊断“四步法”

预警信号识别:持续吞咽困难或体重下降。

影像学检查:

上消化道造影:初步筛查,显示食管狭窄或充盈缺损。

CT/MRI:评估肿瘤浸润深度及转移情况。

内镜检查:

普通胃镜:直接观察病变,活检确诊金标准。

放大内镜:发现早期黏膜病变。

病理分期:

TNM分期:T(肿瘤大小)、N(淋巴结转移)、M(远处转移)。

早期筛查:救命的“关键一招”高危人群必检:

年龄>40岁,长期吸烟饮酒,或有家族史者,建议每年一次胃镜。

新型技术:

窄带成像(NBI):提升早期癌变检出率。

食管胶囊内镜:无创筛查,适合高危人群初筛。

1. 早期治疗:手术是“最佳选择”

微创食管切除术:胸腔镜或机器人辅助,创伤小、恢复快。

内镜黏膜切除术(EMR):早期表浅病变可完整切除。

2. 中晚期治疗:多学科协作

放化疗联合:术前同步放化疗缩小肿瘤,提高手术切除率。

靶向治疗:免疫治疗(PD-1抑制剂)对晚期患者有效。

姑息治疗:胃造瘘术维持营养,支架置入缓解梗阻。

3. 术后康复:重建“进食之路”

饮食管理:术后3个月内以流食为主,逐步过渡到软食。

避免过冷或过热食物,减少刺激。

心理支持:60%患者术后出现焦虑抑郁,需及时干预。

1. 饮食防御体系:

· 温度控制:热饮凉至50℃以下再饮用

· 色彩搭配:每天保证5种颜色的蔬果摄入

· 烹饪革命:采用蒸、煮、炖代替煎炸烧烤

· 营养强化:补充硒元素(巴西坚果)、维生素C(彩椒)

2. 生活方式改造:

· 戒烟限酒:戒烟10年风险降低30%,戒酒5年风险下降25%

· 体重管理:BMI控制在18.5-24之间,男性腰围<90cm

· 睡眠调整:保证7小时优质睡眠,降低GERD风险

· 压力疏解:练习正念冥想,皮质醇水平下降28%

3. 筛查策略:

· 高危人群:45岁以上+长期烟酒史+家族史,每2年胃镜筛查

· Barrett食管:确诊后每年复查,必要时射频消融

· 无症状筛查:40岁以上出现吞咽困难即行胃镜+活检

在这个"趁热吃"文化盛行的时代,食管黏膜每天都在经历生死考验。记住,每一口过烫的饮食,都是在按下细胞癌变的倒计时按钮。