食品安全,关乎国计民生,是社会和谐稳定与人民健康生活的基石。然而,我国食品安全问题频发,其根源复杂多样,既有现实层面的挑战,也有历史与社会心理因素的交织影响。其中,人口基数庞大导致的粮食供应压力、民众对饥饿记忆的历史烙印以及部分人群享用特供食品的心态,都是值得深入探讨的深层次原因。本文将围绕这三个方面展开分析,力求揭示食品安全问题难以根治的多重背景。

一、人口基数庞大:粮食供应压力与食品安全焦虑

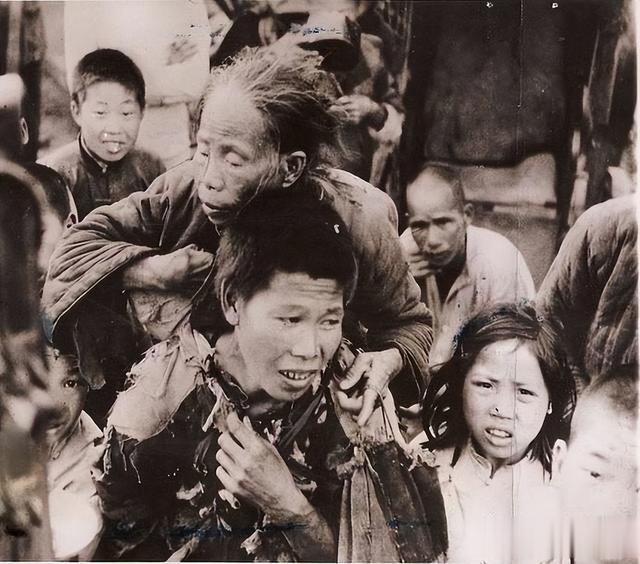

中国作为世界上人口最多的国家,庞大的人口基数无疑给粮食生产和食品安全带来了严峻挑战。历史上,中国曾长期面临粮食短缺的问题,尤其是在上世纪五六十年代的大饥荒时期,数千万人因饥饿而失去生命,这段惨痛的记忆深深烙印在民族集体意识之中。尽管随着农业科技进步和生产效率提升,我国粮食产量已实现连年增长,基本实现了口粮自给,但人口众多带来的粮食需求压力依然存在。在这种背景下,保障粮食供给、防止饥荒重现成为社会普遍关注的焦点,甚至在一定程度上影响了食品安全政策的制定与执行。

一方面,为了满足庞大的人口对食物的需求,农业生产中可能过度依赖化肥、农药等化学投入品,导致农产品中残留物超标,引发食品安全问题。另一方面,食品加工、流通环节也可能因追求产量和效率,忽视卫生标准和质量控制,增加了食品安全风险。此外,人口基数大还意味着监管难度增大,有限的监管资源在面对海量的食品生产和销售主体时,难免出现疏漏,为食品安全问题的滋生提供了土壤。

二、历史记忆:饥饿恐惧下的食品安全观

河南大饥荒时期

中国经历过漫长且频繁的饥荒历史,尤其是上世纪中期的大饥荒,给几代人留下了深刻的心理创伤。这种集体记忆塑造了独特的食品安全观,使得人们在面对食品问题时,往往首先考虑的是能否“吃饱”,而非“吃好”。在“饿怕了”的心理驱使下,人们对食品安全的关注点更多聚焦在食品的数量和获取的便利性上,对食品质量、营养成分、添加剂使用等方面的认识和要求相对滞后。

这种历史记忆形成的食品安全观,容易导致消费者对一些明显存在安全隐患的食品选择视而不见,甚至在一定程度上容忍了食品安全问题的存在。同时,它也影响了政策制定者的决策倾向,有时会过于强调粮食增产保供,而在食品安全监管、食品产业转型升级等方面的投入和重视程度不足。

三、特供思维:特定人群的食品安全“孤岛”

在中国社会,一直存在着一种特殊的食品供应体系——特供。特供食品通常来源于专门的生产基地,严格按照高标准进行种植、养殖和加工,旨在为特定群体提供安全、优质的食品。这种特供体系的存在,无形中加剧了社会的食品安全不公感,让普通民众对市场上流通的食品质量产生更深的疑虑。

对于享受特供食品的人来说,他们身处食品安全的“孤岛”,较少受到市场流通食品质量问题的影响,因此可能存在事不关己高高挂起的心态,对推动全社会食品安全环境的改善缺乏足够的动力。这种现象进一步加剧了社会阶层间的食品安全鸿沟,不利于形成全社会共同关注和参与食品安全治理的良好氛围。

综上所述,中国食品安全问题的根源并非单一因素所致,而是人口基数庞大带来的粮食供应压力、民众对饥饿记忆的历史烙印以及特供思维等因素相互交织的结果。解决食品安全问题,需要从源头治理、监管强化、公众教育等多个维度综合施策,同时也需正视并逐步消解这些深层次的社会心理因素,构建公平、公开、公正的食品安全环境,让每一位国民都能安心“舌尖上的中国”。