在全球经济下行压力加剧的大背景下,我国房地产市场由卖方市场逐渐转向买方市场,这一转变过程中,政府与地产公司虽频出政策与营销策略,但市场反应冷淡,购房者持币待购、持续观望,楼市犹如一潭死水,难见波澜。面对此情此景,一种观点认为,政府应减少过度干预,赋予房地产商更大的定价自由,使其在市场竞争压力下主动调低房价,以实实在在的优惠吸引购房者,打破市场僵局,激活消费需求。本文将就此观点展开深入探讨。

首先,我们需要明确,政府对房地产市场的适度干预是必要的。房地产市场不仅关乎居民居住权益,还与金融稳定、地方财政乃至宏观经济运行密切相关。长期以来,政府通过限购、限贷、限价等政策手段,旨在遏制投机炒作,保障民生需求,防范系统性风险。然而,过度干预可能扭曲市场信号,阻碍资源有效配置,甚至催生新的市场失衡。因此,在当前市场环境下,如何把握干预的度,既维护市场秩序,又激发市场活力,成为政策制定者面临的重要课题。

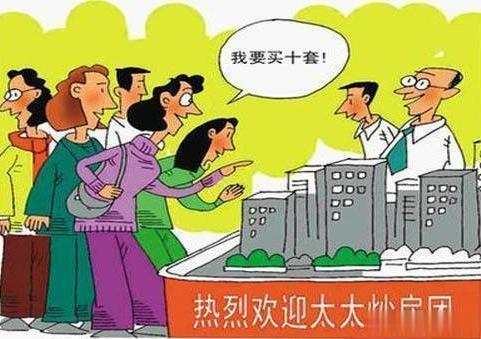

主张让房地产商自主决定价格的观点,其核心逻辑在于相信市场竞争机制的力量。当房企面临销售压力,为求生存,自然会选择降价促销,以吸引潜在购房者。理论上,这种“以价换量”的策略确有可能引发房价实质性下跌,从而打破市场僵持状态,刺激购房需求释放。特别是在当前经济下行、购房者信心不足的背景下,实实在在的价格优惠无疑具有强大的吸引力。

然而,我们不能忽视的是,房价并非单一由开发商决定,而是受多重因素影响,包括土地供应、金融环境、市场需求、政策导向等。即便政府完全放手,房企在实际操作中也可能面临诸多制约,难以实现大幅度降价。例如,高地价导致的成本压力、金融机构对房价下跌的敏感反应(可能导致贷款收缩)、前期高价购房者的维权风险等,都可能限制房企降价的空间和意愿。

此外,过度依赖价格调整来激活市场,可能带来一系列副作用。一方面,大幅降价可能引发市场恐慌情绪,加重购房者“买涨不买跌”的心理,反而抑制购买意愿;另一方面,短期内大规模的价格回调可能对金融稳定构成威胁,特别是对于那些高杠杆运营的房企以及购房者的按揭贷款。再者,房价骤降可能冲击地方财政,影响城市基础设施建设和公共服务提供。

因此,破解楼市僵局,激活消费潜力,需要政府、房企和购房者共同努力,形成多元化的解决方案。政府层面,应进一步完善房地产长效机制,坚持“房住不炒”定位,既要防止市场过热,也要避免市场过度冷却。具体措施可包括优化土地供应结构,增加租赁住房用地;深化财税体制改革,减少地方对土地财政的依赖;引导金融机构合理支持房企融资,防止信贷过度收缩或扩张。

房企层面,应积极适应市场变化,提升产品品质与服务,探索多元化盈利模式,如发展长租公寓、养老地产、商业地产等,降低对传统住宅销售的依赖。同时,合理定价,以真实价值为导向,避免盲目追求利润最大化导致的价格泡沫。

购房者层面,应理性看待房地产投资,树立正确的住房消费观,避免过度杠杆化,确保个人财务健康。同时,政府与社会应加强房地产市场知识普及,帮助购房者提高信息获取与分析能力,做出符合自身需求与承受能力的购房决策。

总的来说,让房地产商完全自主决定价格,并寄希望于以此破冰楼市、激活消费,虽然在理论上具有一定吸引力,但在实践中可能面临诸多挑战与风险。破解当前楼市困局,需要政府、房企与购房者共同努力,构建科学合理的市场机制,尊重并发挥市场在资源配置中的决定性作用,同时强化监管,防范风险,确保房地产市场稳健发展,更好地服务于经济社会发展大局和人民安居乐业。