但残忍的现实是,不是每一个幻想,都能迎来一个完美的结局。

就拿我自己来说吧,前两年,受大家的影响,跟风买了一辆新能源车——结果用了一年就换了,真的让人很崩溃。

并不是说这车本身有多差,而是有2个缺点,自己当时没太注意,结果直接掉进坑里了。

屏幕前的你们会上这个当吗?

我想大概率也会如此——因为新能源车的选购真的油车不一样,关于这2个缺点,大伙一定要注意。

提到这个话题,其实还真的有点心酸,因为我也不是什么“购买小白”。

毕竟,在此之前,已经有了整整10年的驾龄。

这么长的时间里,各种燃油车我几乎都开过了:

什么大众、丰田、宝马、奔驰,每一款都有过试驾,甚至是长时间的拥有经验。

所以,说实话,按照常理来看,买车这种事,我应该是很有经验的。

但谁能想到,新能源车的选购,居然能让我栽了这么大的跟头,真的是完全没想到。

第一个跟头,就是偏信了“汽修店的那帮朋友”。

他们总跟我说,新能源车可以考虑,但千万别买纯电,因为这玩意有续航焦虑,跑远途不靠谱。

我一听,觉得有道理。

后来试驾的时候,也特意算了一下电耗,发现确实不低——市区里开,百公里怎么也得15度电,要是跑高速,电耗甚至能飙到20度。

按照这个数据,80度的电池,高速上最多也就跑个400公里。

这一看,确实挺不踏实的,似乎纯电车真的不适合远行。

所以,权衡之下,我选了增程车。

毕竟,这玩意“可油可电”,综合续航轻松上1000+公里,再远的距离也不用担心。

但现实狠狠地给了我一巴掌——

这种车确实没有“长途焦虑”,但却让我有了“短途焦虑”!

说白了,纯电续航太短,日常开车老得想着充电这回事。

大多数时候,“不是在充电,就是在充电的路上”,太折磨人了。

特别是我住在老小区,根本没法装家充,结果就是:

隔三岔五就得出去找充电桩,不管刮风下雨、冷到发抖,还是烈日暴晒,都得去充。

考虑到这个情况,真的还不如买纯电。

毕竟,每年上高速的次数很少,偶尔充充电,真没什么可纠结的;

可每天都得跑的短途,充电这事儿反倒成了最大的麻烦!

第二个跟头,忽略了“车辆的稳定性”

说到这点,还真的有些哭笑不得。

当初买车的时候,我是有自己一套“道理”的——新能源车再怎么火,买车还是得选传统大牌——毕竟它们造车经验丰富,可靠性肯定比新势力强一大截。

但现实狠狠给我上了一课。

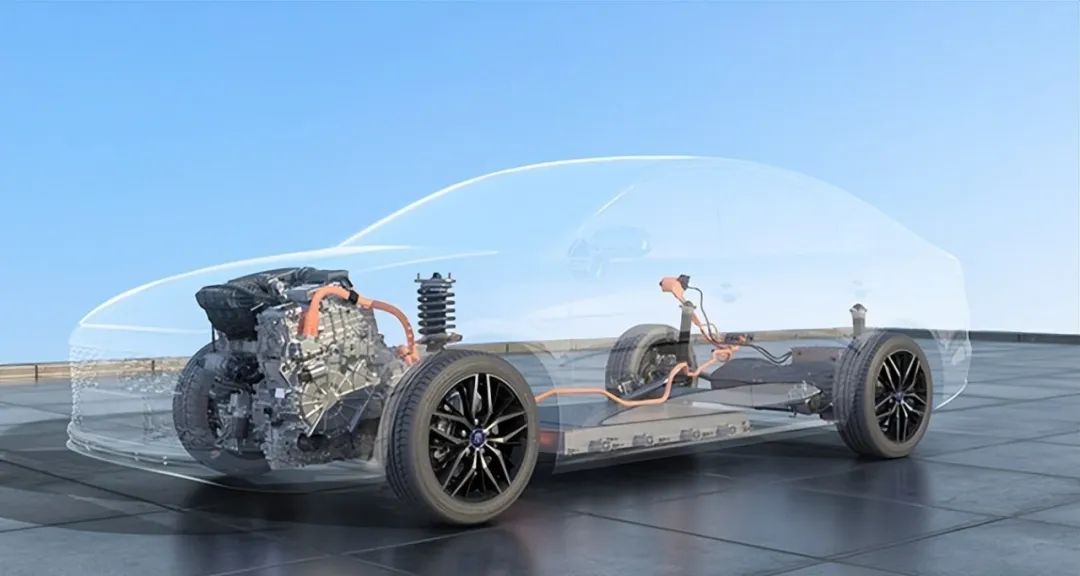

说白了,新能源车的造车逻辑,跟燃油车完全不是一回事。

油车玩的,是机械工程,核心是发动机、变速箱这些硬件;

但电车玩的,是软件工程,核心是电控、智能化、能耗管理这一整套系统。

但问题是,传统车企在造发动机、变速箱这些机械部件上确实厉害,可一到新能源时代,关键的“软件部分”却成了短板。

这直接导致了各种让人崩溃的问题:

车机卡顿,OTA更新慢,智能驾驶体验拉胯,有些基础功能还时不时抽风……

最离谱的是,连最基本的“开关门”都会出问题——

有次下大雨,我好端端站在车前,车门却死活打不开,无论怎么解锁,都没反应!

最后站在雨里足足折腾了十分钟,才勉强打开车门,整个人直接被淋成落汤鸡,简直崩溃。

这时候我才明白,新能源车真的不能只看品牌——造车经验丰富,不代表软件能力强。

软件和智能化才是新能源车的核心,而这恰恰是传统车企最薄弱的地方。

如果让我再选一次,我肯定不会再单纯地以品牌论英雄。新能源车,软件生态比品牌更重要!

总的来看,买新能源车这件事,真不是听谁说两句就能决定的。

当初我以为自己选得很稳,结果现实狠狠教育了我一顿。

车子虽然换了,但这些经历却变成了宝贵的教训。

如果你正打算入手新能源车,希望你能避开这些坑,省点“交学费”的成本。

毕竟,买车这件事,试错成本真的不低,交了学费再回头,可就晚了,不是吗?