正义是什么?可能会有无数种解读。如果祭出此福宝,估计答案一定是统一的。核弹,才是真正的和平缔造者。这样讲,一定会有人骂我。依照我的理论,那么隔壁邻居就是顺理成章。嘿嘿,也对吧!这是人家的事,没法谈。小时候,学校发过小册子,名为“三防知识”。小册子用了很大篇幅介绍如何躲避核弹攻击。现在看有点像笑话,可在当时,这样的小册子,可能是一种保命的知识手册。

前苏联是两极中的一极,所有一切的研发与技术并不比对方差,甚至还有超越。这个核弹更是发展到了恐怖的地步。

前苏联的原子弹RDS-1由苏联科学院二号测量仪器实验室设计局(1950年后该设计局被并入苏联部长会议第一总局)在科学负责人、院士库尔恰托夫和设计局总工程师尤里·鲍里索维奇·哈里顿的指导下,根据原子武器研制工作科技要求进行研制。

1945年8月20日,苏联国防委员会成立了专门委员会负责研制国产原子弹,委员会主席由拉夫连季·帕夫洛维奇·贝利亚担任。1945年8月30日,苏联人民委员会为了切实实施原子弹研制任务,成立了第一总局,由鲍里斯·列昂尼多维奇·瓦尼科夫领导。1945年12月10日,第一总局科学技术委员会召开第一次会议。1946年4月9日,根据苏联部长会议第805-327сс/оп号决议,成立了设计局,由尤里·鲍里索维奇·哈里顿担任总工程师。

在研制第一个国产原子弹时,广泛利用了情报数据,其中包括苏联情报人员克劳斯·福克斯提供的美国原子弹详细图纸。尤里·鲍里索维奇·哈里顿在1992年4月于全俄科学技术研究所召开的首届核武器研制人员会议上,以及1992年12月8日在《消息报》上发表的文章中,首次确认了从福克斯那里获得的信息的价值。炸弹系统的研制工作由苏联科学家负责,但获得美国类似工作的情报数据,大大加快了研制速度。

摄于1993年,哈里顿院士当时82岁。他身后的是РДС-1原子弹模型,该模型展示了原子弹的内部结构。РДС-1是苏联第一枚原子弹,也是世界上第二枚原子弹。它的成功爆炸标志着苏联成为世界上第二个拥有核武器的国家。

第一枚原子弹RDS-1

为了满足试验性炸弹研制需求,苏联农业机械部550工厂被划归第11设计局(КБ-11)。

1946年春天,КБ-11设计局的实验室开始工作:

实验室1号 - 负责人:米哈伊尔·雅科夫列维奇·瓦西里耶夫(来自 НИИ-6),研究和开发实物尺寸的聚焦系统;实验室2号 - 负责人:阿纳托利·费奥多罗维奇·别利亚耶夫(化学物理研究所),研究爆炸物的爆轰;实验室3号 - 负责人:瓦列里·阿布拉莫维奇·茨克曼,开发超高速X射线摄影技术,用于研究爆炸和金属球形装药中金属芯体的压缩过程,以及开发测量爆炸产物质量运动速度的方法;实验室4号 - 负责人:列夫·弗拉基米罗维奇·阿尔特舒勒(苏联科学院机械研究所),确定超高压下物质的状态(在球形装药冲击波作用下),研究装药中心部分;实验室5号 - 负责人:基里尔·伊万诺维奇·谢尔金(总工程师第一副手),研究实物试验中的核装药,并创建用于记录过程中发生的必要专用设备;实验室6号 - 负责人:叶夫根尼·康斯坦丁诺维奇·扎沃伊斯基(来自喀山大学),测量中心部分的压缩;实验室7号 - 负责人:阿纳托利·雅科夫列维奇·阿平(化学物理研究所),开发中子引爆装置;实验室8号 - 负责人:尼古拉·瓦西里耶维奇·阿格耶夫(普通和有机化学研究所),研究铀和钚的问题,研究其性质和特性,以及在原子弹设计中应用这些材料的工艺方面;实验室9号 - 负责人:格奥尔基·尼古拉耶维奇·弗廖罗夫(1948年1月成立),测量临界质量,研究快中子与重元素核相互作用和核裂变的特性,创建用于进行实验的独特设备;实验室10号 - 负责人:阿纳托利·彼得罗维奇·普罗托波波夫(1948年成立),中子物理测量;设计部门 - 在瓦列里·阿列克谢耶维奇·图尔宾纳的领导下组建。1948年年中,在设计部门重组过程中,成立了两个部门:科研部门1 - 负责人:尼古拉·列昂尼多维奇·杜霍夫。科研部门2 - 负责人:维克多·伊万诺维奇·阿尔费罗夫。 1950年,两个部门合并为一个部门,由尼古拉·列昂尼多维奇·杜霍夫领导,负责以下任务:开发炸弹的弹道外壳;开发炸药本身;开发自动控制系统;开发电起爆系统;开发自动控制系统、无线电控制设备等的测试台设备。1948年2月,КБ-11设计局成立了理论部50号,负责人:雅科夫·鲍里索维奇·泽尔多维奇。

RDS-1 型号的创建基础设施:

ММП - 冶金工业部МПСС - 通信设备生产部МСХМ - 农业机械制造部МТМ - 交通运输机械制造部МВ - 兵器部МАП - 航空工业部МЦМ - 有色金属部ММ - 机械制造部1946 年 6 月 21 日,苏联部长会议第 1286-525сс 号决议“关于苏联科学院二号实验室设计局第 11 号展开工作计划” 规定了任务和完成期限:

1. 责成设计局第 11 号(哈里顿、泽尔诺夫):

a) 在苏联科学院二号实验室(库尔恰托夫院士)的科学指导下,创建两种型号的“С 型反应堆”(简称“РДС”):使用重燃料(С-1 型号)和使用轻燃料(С-2 型号); b) 在 1948 年 1 月 1 日之前完成 С-1 型号和在 1948 年 6 月 1 日之前完成 С-2 型号的第一个“РДС”,并以每种型号各一个样品进行固定条件下的国家级测试; c) 在 1948 年 3 月 1 日之前完成 С-1 型号和在 1949 年 1 月 1 日之前完成 С-2 型号的第一个航空型“РДС”,并以每种型号各一个样品进行国家级飞行测试。

为了完成第 1 条规定的任务,责成设计局第 11 号(哈里顿、泽尔诺夫)完成以下工作:a) 在 1946 年 7 月 1 日之前制定 С-1 型号和 С-2 型号“РДС”的战术技术指标。

С-1 型号指的是我们现在知道的 RDS-1 型号,С-2 型号指的是 RDS-2 型号,这是该名称的第一个型号。“重燃料”是钚-239,“轻燃料”是铀-235。

参与原子弹研制(炸弹部分节点设计)的准备性设计和研究工作包括:

НИИ-6НИИ-504农业机械制造部 КБ-47兵器部 КБ-88交通运输机械制造部基洛夫工厂苏联科学院化学物理研究所1946 年 12 月 25 日,欧洲和亚洲第一座铀石墨核反应堆 F-1 在苏联科学院二号实验室(现为库尔恰托夫研究所)启动。 1948 年 2 月 8 日,苏联部长会议发布决议,将首次原子弹试验推迟一年,至 1949 年 3 月 1 日。

1948 年 6 月 19 日,817 号工厂的第一座工业反应堆“A”启动,并于 1948 年 6 月 22 日达到设计功率,直到 1987 年才退役。为了从核燃料中提取钚,在 817 号工厂(现为奥焦尔斯克)内建造了一座放射化学工厂(“Б”厂)。

1949 年 4 月,“В”厂开始根据 НИИ-9 的技术制造钚炸弹部件。 同时,第一座重水研究堆也投入运行。

裂变材料的生产进展缓慢,事故频发,在清理事故后果的过程中,人员曾有过过度暴露的情况(当时对这些问题并不重视)。 到 1949 年 7 月,钚装药部件已经完成。为了进行物理测量,弗廖罗夫领导的物理学家小组来到工厂,为了处理这些测量结果、计算效率和不完全爆炸的概率,泽尔多维奇领导的理论学家小组也来到工厂。

RDS-1常规炸药装药原型准备测试,KB-11试验场,1948年。或1949年。

RDS-1常规炸药原型试验,KB-11试验场,1948年。或1949年。

1949 年 8 月 5 日,以哈里顿为首的委员会验收了钚装药,并将其用专列送往克Б-11 设计局。 当时,炸药装置的研制工作已基本完成。8 月 10 日至 11 日夜间,在位于萨罗夫的克Б-11 设计局,对编号为 501 的 RDS-1 型原子弹核装药进行了测试装配。之后,装置被拆卸,零件被检查、包装并准备运往试验场。因此,苏联原子弹在 2 年 8 个月内就研制成功了(美国用了 2 年 7 个月)。

根据苏联部长会议 1947 年 6 月 19 日第 2142-564сс/оп 号决议, 1949 年,苏联计划在位于塞米巴拉金斯克以西 170 公里的二号试验场进行原子弹试验。试验场已建成并配备了进行原子弹试验所需的设备。首次试验将采用不带弹道外壳和飞机投放所需仪表的装置,将其安装在 33 米高的金属塔上(根据《РДС-1...》记载,高度为 37.5 米)。

以下是试验准备工作的简要概述:

1948 年 7 月 - 开始为试验准备场地1948 年 10 月 - 建造 33 米高的金属塔1949 年 4 月 - 组装用于测试仪器的仪表车1949 年 7 月 - 将 RDS-1 型原子弹运抵试验场1949 年 8 月 10 日 - 核装药与弹体对接1949 年 8 月 29 日 - 凌晨 5 时 30 分,RDS-1 型原子弹成功爆炸

这座塔是第一枚原子弹RDS-1的所在地。旁边是安装大楼。塞米巴拉金斯克附近的射击场,1949年

1949年8月29日苏联RDS-1原子弹爆炸试验1949年8月29日,苏联在塞米巴拉金斯克试验场(位于塞米巴拉金斯克以西170公里)成功爆炸了第一颗原子弹RDS-1型。

爆炸后, 原子弹爆炸的地方留下了一个直径3米、深1.5米的漏斗,漏斗底部覆盖着一层熔融的玻璃状物质。爆炸中心点的辐射剂量为0.5Зв/秒,人员只能在距离爆炸中心2公里处停留不超过15分钟。

距离爆炸中心25米处 有一座钢筋混凝土结构的建筑,里面有一座桥式起重机,用于将钚装药安装到炸药装药中。建筑部分被毁,但主体结构仍然屹立不倒。

在1538只实验动物(狗、羊、山羊、猪、兔子、老鼠)中,有345只在爆炸中死亡(其中一些动物模拟了战壕中的士兵)。

距离爆炸中心500-550米范围内的T-34坦克和野战炮兵受到轻微损坏,在1500米范围内,所有类型的飞机都受到严重损坏。

在距离爆炸中心1公里处及以后,每隔500米就停放着一辆“Pobeda”轿车,结果所有10辆车都被烧毁。

距离爆炸中心800米处,两座相距20米的的三层住宅楼被完全摧毁,第一座楼遮挡了第二座楼。在5公里范围内,城市类型的住宅板房和木屋被完全摧毁。

爆炸造成的破坏主要是由冲击波引起的。 1000米处的铁路桥和1500米处的公路桥被扭曲并从原位移开20-30米。停靠在桥上的车厢和汽车被烧焦,散落在距离桥墩50-80米的草原上。坦克和火炮被翻倒和扭曲,动物也被炸飞。

1949年8月29日,在塞米巴拉金斯克试验场爆炸了第一枚国产原子弹RDS-1。

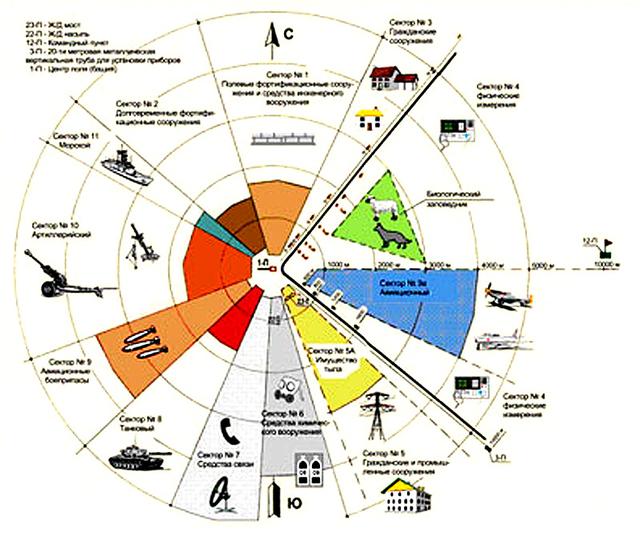

1949年8月29日RDS-1炸弹第一次试验试验场的扇区图

1949年8月29日原子武器试验结果照片。初步数据测试前后的中央塔(从500米外摧毁)。

1949年8月29日原子武器试验结果照片。原子弹试验的初步数据工业建筑,钢筋混凝土承重框架前后经验(距离-500米)。

1949年8月29日原子武器试验结果照片。关于原子弹试验的初步数据“La-9”战斗机安装在距离中心500米的位置。

RDS-1试验爆炸控制面板。金属,180厘米x 140厘米x 75厘米

核武器竞赛:苏联RDS-1原子弹的生产在1949年8月29日成功试验第一颗原子弹RDS-1后,苏联立即启动了大规模的核武器生产计划。

苏联的目标是赶上美国的核武库,并在冷战中保持军事均势。

RDS-1是苏联第一种投入量产的原子弹,也是苏联核武器竞赛的基石。

生产计划:

总产量:154枚(包括1949年试验的1枚)

1949年:2枚

1950年:7枚

1951年:18枚

1952年:30枚

1953年:42枚

1954年:54枚

生产机构:

总体设计和研发:第11设计局

钚生产:第817工厂

原子弹壳体:第48工厂

自动化系统:第25工厂

球形装药:第80工厂

最终组装:第11设计局

生产进程:

1949年10月29日:苏联政府批准RDS-1的量产计划。

1950年5月:第11设计局完成RDS-1的技术设计和生产文件。

1950年夏季:第11设计局生产出第一枚量产型RDS-1原子弹。

1951年初:苏联开始在多个工厂生产RDS-1的各个部件。

1951年12月:第551工厂(第11设计局的第三工厂)生产出首批三枚RDS-1原子弹。

1951年:RDS-1的生产停止,共生产了约120枚。

RDS-1的生产对苏联的核威慑能力和冷战局势产生了重大影响。

它表明苏联已经掌握了制造原子弹的能力,并能够与美国进行核对抗。

RDS-1的生产也为苏联后来研制更先进的核武器奠定了基础。

以下是RDS-1原子弹生产的几个重要里程碑:

1949年8月29日:RDS-1首次试验成功。

1949年10月29日:苏联政府批准RDS-1的量产计划。

1950年5月:第11设计局完成RDS-1的技术设计和生产文件。

1950年夏季:第11设计局生产出第一枚量产型RDS-1原子弹。

1951年12月:第551工厂生产出首批三枚RDS-1原子弹。

1951年:RDS-1的生产停止,共生产了约120枚。

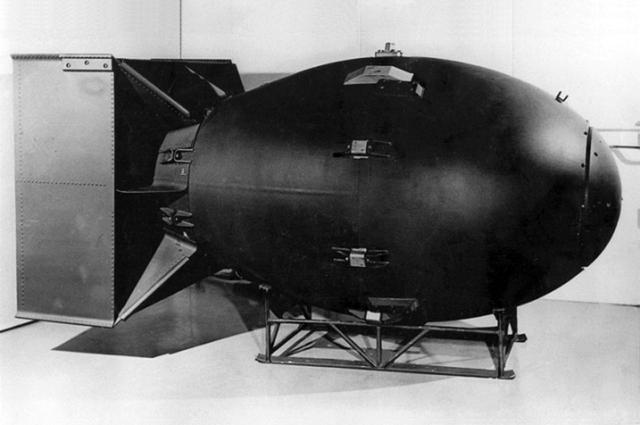

根据1951年决定,用于批量生产的测试和飞行试验。在KB-11成立了军事装配旅。该部队的任务是在仓库中组装弹药,并在机场为作战使用做好最后准备。在551厂停留期间,装配组于1952-1953年用于501和501产品部件的制造和组装。KB-11生产的所有29枚RDS-1炸弹都被改造成RDS-2炸弹。原子弹是用钚制成的。据推测,RDS-1炸弹的设计在很大程度上依赖于美国“胖子”炸弹的设计。在设计上,原子弹包括:核装药-大直径航空炸弹的弹道体-带安全系统的爆炸装置和自动引爆系统设备

胖子原子弹

第一枚苏式原子弹RDS-1,侧面视图

RDS-1原子弹模型

DS-1原子弹模型上的载体吊环

RDS-1(РДС-1):战术技术指标

尺寸

长度:3340毫米最大直径:1500毫米最大翼展:2085毫米从弹头到吊环的距离:1130毫米空气动力学

阻力系数:0.8,马赫数0.5-0.8稳定性

投放高度10000米时,弹体相对于轨迹切线的摇摆角:10度±5度重量

炸弹重量:4600公斤±100公斤投放和爆炸

投放高度(保证装置起爆):5000-10000米爆炸高度:200-600米投放高度10000米时,最终下落速度:260米/秒±12米/秒投放高度10000米时的下落时间:54.8秒±2秒特征下落时间:21.4秒爆炸威力

三重硝基甲苯当量:不低于10000吨(22000吨,实际,第一次爆炸,根据后期数据结果)18500吨(批量生产型)核弹头

类型:钚-239(Pu-239)原子弹药“1-200”内爆式,一些来源称该弹药为“产品501”(而不是炸弹本身)。为了确保常规炸药(三硝基甲苯和黑索金1:1混合物)压缩装药同时爆炸,研制了一种新型电雷管 - 1-042-Sb.2雷管(批量生产于1952年开始,在国防工业部253厂,位于穆罗姆市)。起爆点数量:32个钚质量:6.4-6.5公斤常规炸药装药量:约2400公斤钚装药直径:约90毫米预计装药效率:约10%预计低效率爆炸概率:约10%(其中5%为3000-10000吨三硝基甲苯当量爆炸概率,5%为低于3000吨三硝基甲苯当量爆炸概率,但无论哪种情况,都不低于300吨三硝基甲苯当量)

胖子原子弹

第一枚核武器RDS-1

原子弹RDS-1

原子弹装药采用多层结构,通过普通炸药(HE)收敛球形爆轰波压缩钚,使其达到临界状态。装药中心放置6公斤钚,呈两个空心半球形,周围环绕着大块铀-238(增压器)外壳。该外壳用于惯性阻止链式反应过程中膨胀的核,以便尽可能多的钚能够反应,此外,它还用作中子的反射器和减速器(低能量中子最容易被钚核吸收,引起其裂变)。增压器周围环绕着铝制外壳,确保核装药被冲击波均匀压缩。中子引发器(雷管)安装在钚核的空腔中 - 一个直径约为2厘米的铍球,涂有一层薄薄的钋-210。当炸弹的核装药被压缩时,钋和铍的核相互靠近,钋-210放射出的α粒子会从铍中击出中子,引发钚-239的核裂变链式反应。

最复杂的部件之一是炸药装药,由两层组成。内层由两半球形的TNT-黑索金合金底座组成,外层由具有不同爆速的单独元件组成。外层旨在在炸药底部形成球形收敛爆轰波,被称为聚焦系统。为了安全起见,含有裂变材料的部件的安装是在使用装药之前进行的。为此,球形炸药装药有一个通孔,用炸药塞子堵住,外壳和内壳有孔,用盖子盖住。爆炸威力取决于约1公斤钚的核裂变,其余4公斤来不及反应并无用地散射 - 后来这个缺点在更完善的装药中得到了解决。

核装药的起爆由中子雷管(NZ)完成 - 使用钋-210和铍的中子源。关于这种类型引发器的信息也包含在侦察数据中。由于钋的半衰期很短 - 140天,需要更新钋中子雷管。从1949年开始,25号工厂开始研制钋中子雷管的替代品。1950年,由阿卡迪·阿达莫维奇·布里什领导的KB-11专家组开始研制脉冲式外部中子源(INI),该源于1954年首次在原子弹中试验成功,并最终完全取代了钋中子雷管。

RDS-1原子弹模型上的装置

RDS-1原子弹模型上的无线电测高仪天线

РДС-1原子弹的详细信息

型号:

РДС-1 / С-1 / изделие 501 - 首个型号 - 钚内爆式原子弹РДС-2 / С-2 / изделие 601 - 第二种型号 - 铀-235枪式原子弹РДС-2 / изделие 501-М - 改进型 - 钚内爆式原子弹载机:

Ту-4“公牛” - 重型轰炸机,可携带一枚РДС-1原子弹生产情况:

1949年8月29日 - 苏联首次原子弹爆炸 - 在塞米巴拉金斯克试验场进行РДС-1原子弹试验1949年 - 开始批量生产РДС-1原子弹 - 当年共生产2枚1950年 - 生产9枚РДС-1原子弹1951年 - 生产18枚РДС-1原子弹(其中包括用于测试的РДС-2和РДС-3各一枚)1951年12月 - 共生产29枚РДС-1原子弹(加上1949年爆炸的1枚)1952年 - 19枚РДС-1原子弹被改造为РДС-2原子弹1953年 - 剩余的10枚РДС-1原子弹被改造为РДС-2原子弹其他信息:

РДС-1原子弹从未装备部队,一直存放在萨罗夫市的核武器研究所内РДС-1原子弹的生产于1951年停止